Starker Formensinn

Die Wiener Werkstätte wurde in weiten Teilen von Künstlerinnen getragen. Nach intensiven Forschungen bringt eine Ausstellung im Museum für angewandte Kunst in Wien ihre vielfältigen Verdienste nun ans Licht

Von

14.04.2021

/

Erschienen in

WELTKUNST Nr. 183

Als Franz Ferdinand Trotta 1918 aus dem Krieg nach Wien zurückkehrt, erscheint ihm seine Heimat fremd. Besonders seine Frau Elisabeth, die er nach Kriegsausbruch überstürzt geheiratet hat, erkennt er kaum wieder. Seit Neuestem residiert sie in einem Atelier, in dem alle Gegenstände zitronengelb sind, lässt sich nicht die Hand küssen und raucht Zigaretten. Zu allem Überfluss lebt sie jetzt, nunmehr eine „Kunstgewerblerin“, in einer lesbischen Beziehung mit einer Kollegin, der berühmten Jolanth Szatmary, „eine junge Frau mit schwarzen kurzen Haaren, schwarzen großen Augen, dunkelgelbem Gesicht und starkem Schnurrbartflaum über roten Lippen“, wie sie Joseph Roth in seinem Roman „Kapuzinergruft“ beschreibt.

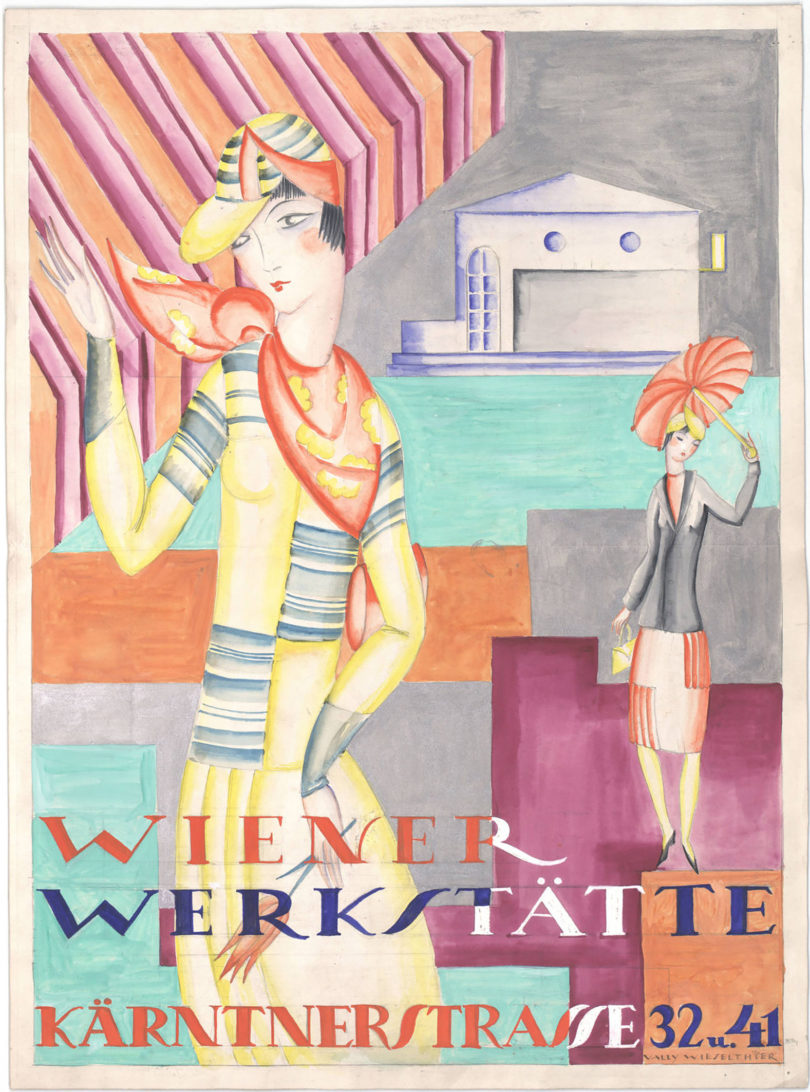

Die Figur der Jolanth ist inspiriert von der Künstlerin Vally Wieselthier, die mit ihren Keramiken zu den bekanntesten Frauen der Wiener Werkstätte zählt, jenes 1903 gegründeten Produktionskollektivs, dessen Ideal von der umfassenden künstlerischen Gestaltung des Lebens bei einer vorwiegend großbürgerlichen Käuferschicht auf fruchtbaren Boden fiel. Bis heute assoziiert man die Wiener Werkstätte mit Namen wie Josef Hoffmann, Koloman Moser und Dagobert Peche. Dabei wurde sie in weiten Teilen von weiblichen Mitgliedern getragen, die Textilien, Keramik, Mode, Möbel, Schmuck und vieles mehr entwarfen und herstellten.

Das Wiener Museum für angewandte Kunst (MAK) zeigt nun eine Ausstellung zu den Künstlerinnen des österreichischen Aushängeschilds („Die Frauen der Wiener Werkstätte“), kuratiert von Anne-Katrin Rossberg, Kustodin der MAK-Sammlung Metall und des Wiener-Werkstätte-Archivs, sowie ihrer Vorgängerin Elisabeth Schmuttermeier. Für die rund 800 Objekte umfassende Ausstellung konnten sie aus dem Vollen schöpfen. „Die meisten Exponate stammen aus dem Haus“, erzählt Rossberg. Schließlich besitzt das MAK neben dem Archiv der Wiener Werkstätte mit rund 16.000 Entwurfszeichnungen, 20.000 Stoffmustern, Plakaten, Entwürfen für Postkarten, Modellbüchern, Fotoalben und Geschäftskorrespondenz auch die größte museale Sammlung von Wiener-Werkstätte-Objekten. Das ermöglichte den Kuratorinnen, die Biografien der Künstlerinnen zu rekonstruieren. Darüber hinaus startete man einen öffentlichen Aufruf und bat Personen, die mit den Namen der Künstlerinnen vertraut sind, Daten, Dokumente, Geschichten und Bildmaterial beizusteuern. Die Aktion war erfolgreich: „Auf unseren Aufruf bekamen wir von einigen Familien Porträtfotos, Zeugnisse und Dokumente. Das war ein reicher Fundus, der uns half, manche Daten zu klären und Biografien neu zu erstellen.“ Von einigen Künstlerinnen war bis dato nur der Name bekannt. Damit leisteten sie Pionierarbeit. Denn während einige wenige Künstlerinnen wie Wieselthier, Gudrun Baudisch, Felice Rix, Maria Likarz und Jutta Sika einer interessierten Öffentlichkeit durchaus nicht fremd und teilweise auch am Kunstmarkt gut vertreten sind, so waren ihre Kolleginnen bisher kaum erforscht. Wie so oft hatte die Kunstgeschichte wieder einmal die Frauen vergessen.

Als die Wiener Werkstätte 1932 aufgelöst wurde, „gerieten die Künstlerinnen aus dem Bewusstsein – bis in die 1980er-Jahre,

als Werner J. Schweiger und später Elisabeth Michitsch wissenschaftlich über sie arbeiteten“, sagt Rossberg.

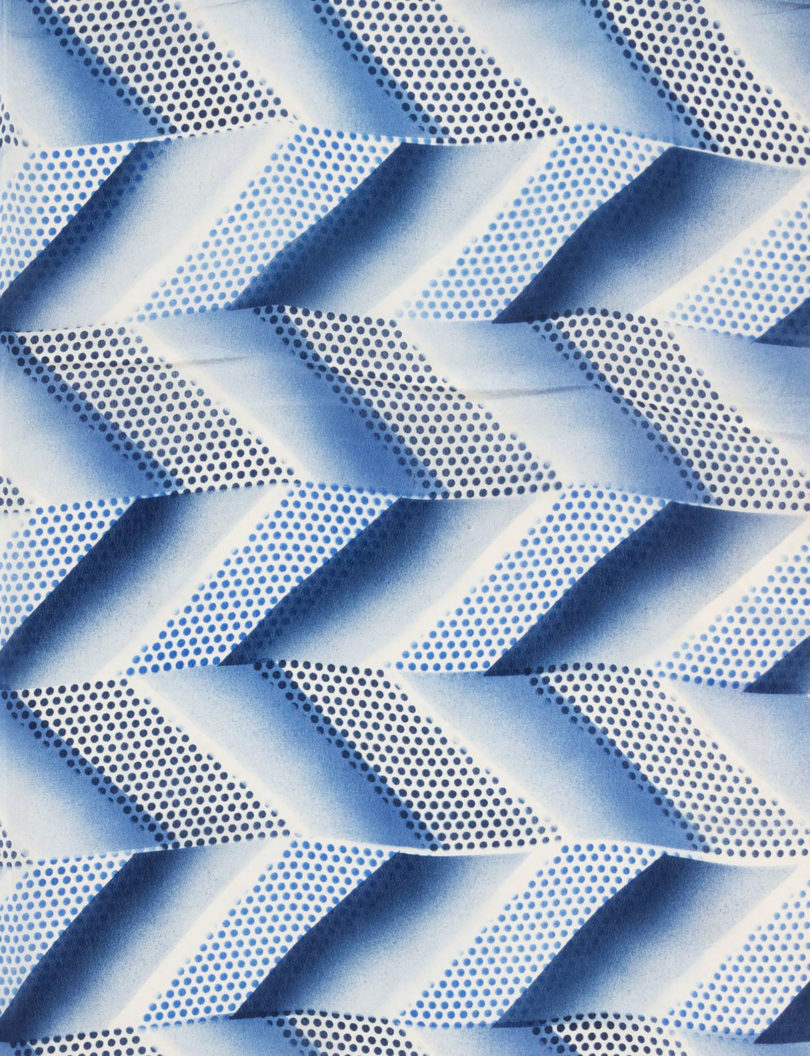

Die Ausstellung lässt die Umstände spürbar werden, unter denen Künstlerinnen hier arbeiteten, führt aber auch die Vielfalt ihres kreativen Outputs vor: Die Exponate reichen von Felice Rix’ verspieltem Stoffmuster „Gespinst“ über Dekorobjekte für die Kunstschau 1920 von Fritzi Löw und Hedwig Schmidl sowie einem „Kriegsglas“ von Helene Gabler bis hin zu den Services von Jutta Sika, auf denen stilisierte florale Muster prangen. Im Ausstellungskatalog erläutert die Historikerin Megan Brandow-Faller, wie die Künstlerinnen mit der Keramik und Spielzeugentwürfen neue, avantgardistische Wege gingen: So äußert sich in Fanny Harlfinger-Zakuckas hölzernen Trachtenfiguren die Vorstellung von der „Volkskunst als Quelle einer unverdorbenen, unberührten Frische“ – und das im frühen 20. Jahrhundert, wo man sich in Wien von „primitiven“ künstlerischen Äußerungen noch abwandte. In der Keramik beobachtet Brandow-Faller zudem emanzipatorische Tendenzen. Denn häufig erscheinen die weiblichen Figuren von Wieselthier und Baudisch grotesk überschminkt und weisen formale Asymmetrien auf – kurz: das Gegenteil idealtypischer Frauenbilder. So fordern die Keramiken laut Brandow-Faller „Vorurteile rund um weibliches Kunstschaffen heraus und stellen gleichzeitig einen einzigartigen weiblichen – und feministischen – Beitrag zum österreichisch-deutschen Expressionismus dar“.

In der österreichischen Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts ist ein derartiger Grad an Emanzipation die absolute Ausnahme. Während Frauen erst 1920 an der Akademie der bildenden Künste in Wien zugelassen wurden, durften sie bereits 1868 an der Kunstgewerbeschule studieren. Später unterrichtete dort Josef Hoffmann, der den kreativen Nachwuchs für die Wiener Werkstätte engagierte. 1916 richtete er eine Künstlerwerkstätte ein, eine Art kreatives Laboratorium. „Wem etwas Hübsches einfällt, der kommt und führt es hier aus. Ist es nicht ausgegoren, so hilft der Professor. Und so geschieht es, dass eine oft kleine Anregung in ihrer Ausgestaltung bahnbrechend wird“, berichtete das Neue Wiener Tagblatt damals.

Wenn die Künstlerinnen bis dato unterbelichtet blieben, so trägt dies keineswegs ihrer damaligen Bedeutung Rechnung. Laut einer Mitarbeiterin der Wiener Werkstätte, Marianne Leisching, haben die Schülerinnen von Hoffmann und von Dagobert Peche „den Charakter der Wiener Werkstätte ab 1916 bestimmt“, wie sie in ihren 1959 verfassten Erinnerungen notiert. Die Arbeiten der Wiener-Werkstätte-Mitarbeiterinnen tourten sogar international, wurden in der Deutschen Kunstgewerbeschau in München und der Art-déco-Ausstellung in Paris gezeigt. Ebenso waren die Wiener-Werkstätte-Frauen medial gut vertreten. Rossberg: „Sie hatten eine große Präsenz in der Fach- und Tagespresse, nicht nur durch die Wiener Werkstätte, sondern auch, weil viele von ihnen gleichzeitig als Mitglieder der Wiener Frauenkunst oder der Vereinigung Bildender Künstlerinnen ausgestellt haben.“

Doch Wieselthier und ihre Kolleginnen hatten mit misogynen Vorurteilen zu kämpfen. So diffamierte der Grafiker Julius Klinger die Wiener Werkstätte als „Wiener Weiberkunstgewerbe“, der Architekt Adolf Loos schimpfte über „malende, stickende, Keramiken verfertigende, edles Material dilettantisch vergeudende Hofratstöchter oder sonstige Fräuleins aus gutem Hause“. Auch in Aussagen Hoffmanns, der die Künstlerinnen ja engagierte, wird klar, was er von weiblicher Kreativität wirklich hielt. In einem Abschlusszeugnis der Kunstgewerbeschule schreibt er: „Fräulein Rosa Krenn hat einen für eine Frau ungewöhnlich starken Formensinn.“ Über ein Aufbegehren der Künstlerinnen gegen die Geschlechterrollen und die Abwertung der Frau ist jedoch wenig bekannt; ebenso scheinen sie sich kaum für das Frauenwahlrecht engagiert zu haben, das in Österreich erst 1918 eingeführt wurde. Leisching zufolge hätten die Künstlerinnen kein Interesse an Politik gehabt: „Ihre Gesinnung (soweit sie vorhanden war) war konservativ, monarchistisch, antirevolutionär.“ Kuratorin Rossberg schätzt, dass sich bloß eine Handvoll Künstlerinnen für Frauenrechte einsetzte. Ihre künstlerische Freiheit, die hatten sie längst erreicht.

Der Gestaltungswütige

Der Gestaltungswütige