Unverblümte Gesellschaftskritik

Vom Maler Georg Scholz werden die wenigen Werke im Stil der Neuen Sachlichkeit und im Geist der Avantgarden nach 1900 hoch gehandelt. Seine satirisch-realistischen Gemälde und Zeichnungen weisen hingegen ein auffälliges Preisgefälle auf

Von

19.03.2021

/

Erschienen in

Kunst und Auktionen Nr. 4

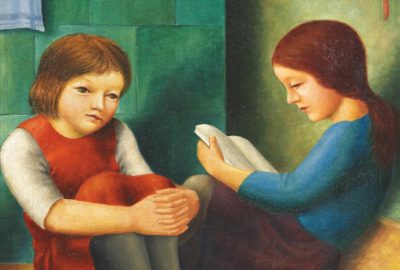

Je nach Blickwinkel wird Georg Scholz (Wolfenbüttel 1890 – 1945 Waldkirch) zu den wichtigsten, wenigstens aber den „wichtigeren“ Vertretern der Neuen Sachlichkeit gezählt, obwohl man ihm Relevanz streng genommen nur für die Schaffensjahre zwischen 1919 und 1927 attestieren mag. Einhellig von der Kunstgeschichte abgenickt ist demnach seine kurze, nach dem Ersten Weltkrieg einsetzende Phase der Auseinandersetzung mit Themen und Ausdrucksformen des Expressionismus, Kubismus, Dada und Futurismus, sowie seine unmittelbar anschließende Hinwendung zu einem sozialkritischen Realismus, der in bitter satirischen, bis zur Karikatur überzeichneten Aufnahmen spießbürgerlichen Kleinstadmilieus kulminierte.

Anders als andere Künstler seiner Generation, deren Karrieren mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten schlagartig beendet waren, setzte seine künstlerische Krise nicht erst mit seiner Einstufung als „entarteter Künstler“ ein, sondern wird allgemein bereits Jahre früher datiert. Scholz, der 1925 auf der von Gustav Hartlaub organisierten Schau zur „Neuen Sachlichkeit“ noch mit sieben Gemälden vertreten war, fand es angesichts seiner Lehrpflichten zunehmend schwieriger, auf Ausstellungen seine Position mit aktuellen Werken zu behaupten. Doch offenbar ging der Maler auch innerlich immer mehr auf Distanz zur Kunstszene, insbesondere zum akademischen Lehrbetrieb, den er aus eigener Anschauung in Karlsruhe erlebte.

Das zumindest legt sein erst 2018 veröffentlichtes Typoskript „Als ob“ nahe, das seine als Realsatire angelegten Erinnerungen an seine Lehrtätigkeit festhielt. Mit sarkastischem Humor legte er darin nicht nur die Unzulänglichkeiten seiner Kollegen offen, sondern stellte implizit auch den Wert eines Ausbildungssystems in Frage, dessen Lehrinhalte Kunststudenten auf ihre spätere Berufsrealität nur unzureichend vorbereiteten. Nicht länger getragen von den Gewissheiten des einstigen Avantgardisten, zog er sich bei der Betrachtung seines Gegenstands unter Aufgabe forcierten individuellen Ausdrucks schließlich wieder auf einen redlichen, formal jedoch wenig distinguierten Realismus zurück.

Georg Scholz begann 1908 ein Studium an der Karlsruher Kunstakademie, wo er auch die Klasse von Max Slevogt besuchte. 1914 wechselte er für ein weiteres Jahr nach Berlin zu Lovis Corinth, bevor er bis 1918 seinen Kriegsdienst ableistete. Prägender als seine prominenten Lehrer war aber wohl die Freundschaft mit Rudolf Schlichter und Karl Hubbuch, mit denen er 1919 die Künstlergruppe „Rih“ gründete. Ob sich die Bezugnahme auf den omnipotenten Rappen des Karl-May-Helden Kara Ben Nemsi programmatisch herleiten lässt, mag dahingestellt bleiben, unübersehbar ist jedoch der Einfluss der französischen Kubisten, der italienischen Futuristen und auch des einheimischen Expressionismus, der sich in den Arbeiten aus dieser Zeit manifestiert.

Schon ein Jahr später hatten sich die Gemeinsamkeiten der Gruppe erschöpft, und Scholz’ Teilnahme an der „Ersten Internationalen Dadamesse“ in Berlin mit seinem ins groteske überzeichneten Beitrag „Industriebauern“ positionierte ihn nunmehr in unmittelbarer Nachbarschaft der explizit sozialkritischen Sittenbilder eines George Grosz, wobei er statt der beziehungslosen Anonymität urbanen Lebens die erstickende soziale Kontrolle durch selbstgerechte Kleinstadt-Spießer zu seinem Themenschwerpunkt machte. Mit seiner unverblümten Gesellschaftskritik eckte Scholz nicht erst bei den Nationalsozialisten an: Bereits 1928 musste sein provokantes Gemälde „Fleisch und Eisen“ aus einer Ausstellung in Essen entfernt werden. Nach der politisch erzwungenen Aufgabe seines Lehramts an der Karlsruher Landeskunstschule 1933 zog er sich ins südbadische Waldkirch zurück, wo er seinen Lebensunterhalt hauptsächlich mit Porträts und Auftragsarbeiten für das Badische Armee-Museum bestritt.

Angesichts seines relativ schmalen Œuvres ist es kaum überraschend, dass Originale nur in geringen Stückzahlen auf den Auktionsmarkt gelangen: In den vergangenen zehn Jahren kamen lediglich sieben Ölgemälde und acht Zeichnungen zum Aufruf – darunter auch wiederholt angebotene Lose –, womit sich das Angebot im Vergleich zur vorigen Dekade nochmals deutlich verknappt hat. Auffällig ist das große Preisgefälle, denn Spitzenwerte errangen ausschließlich die wenigen verfügbaren Datierungen aus dem erwähnten Zeitraum. Realistische Porträts und Akte aus den Dreißigerjahren mussten dagegen mitunter bereits für einige Hundert Euro zugeschlagen werden und wurden einem internationalen Publikum darum gar nicht erst angedient.

Erst im Mai 2013 – nach einer vierjährigen Einlieferungspause – kam bei Grisebach, Berlin, wieder ein Gemälde zum Aufruf. Allerdings hatte die 1919 datierte „Exotische Prinzessin“ am gleichen Ort bereits 2009 einen Auftritt absolviert. Damals hatte das Bild für taxgerechte 250.000 Euro den Besitzer gewechselt, und über diese Marke kam es auch beim zweiten Bewertungsversuch nicht hinaus. Mit 5500 Franken erzielte Koller, Zürich, im Juni des folgenden Jahres für einen „Weiblichen Akt auf einem Canapé“ noch ein relativ gutes Ergebnis, während ein ähnliches Sujet von vergleichbarer Qualität in der gleichen Auktion nicht zu vermitteln war.

Naive Kapitulation vor perspektivischen Regeln und Größenverhältnissen täuscht ein entlarvender Blick auf das Treiben in einer „Badischen Kleinstadt bei Tage“ vor, der im Februar 2016 bei Christie’s, London, zunächst auf 300.000 Pfund geschätzt war, dank Ausstellungsprominenz jedoch mit einer runden Million den mit Abstand höchsten Wert für ein Werk des Künstlers überhaupt erzielte. Fast auf den Tag genau acht Jahre zuvor hatten die Londoner eine kleinere Version dieses Motivs in Mischtechnik ebenfalls für ein Mehrfaches der Taxe vermitteln können (Zuschlag 68.000 Pfund). Die mit 400.000 Pfund eigentlich nicht überbewertete Leinwand „Nächtlicher Lärm“ von 1919 erfüllte beim Londoner Konkurrenten Sotheby’s im Juni 2016 die Erwartungen dagegen nicht ganz und musste bereits für 370.000 Pfund zugeschlagen werden.

Auch dieses Motiv hatte Scholz im Entstehungsjahr als Zeichnung ausgeführt: Das Tuscheblatt gleichen Titels holte Ende vorletzten Jahres bei Ketterer, München, 81.250 Euro und damit mehr als das Achtfache der Taxe. Danach konnte nur noch ein Ölgemälde vermittelt werden, doch das 1911 datierte Frühwerk „Brustbild eines Künstlerkollegen“ konnte nicht einmal die moderate Taxe von 4500 Euro bestätigen und musste für 3000 Euro abgegeben werden.

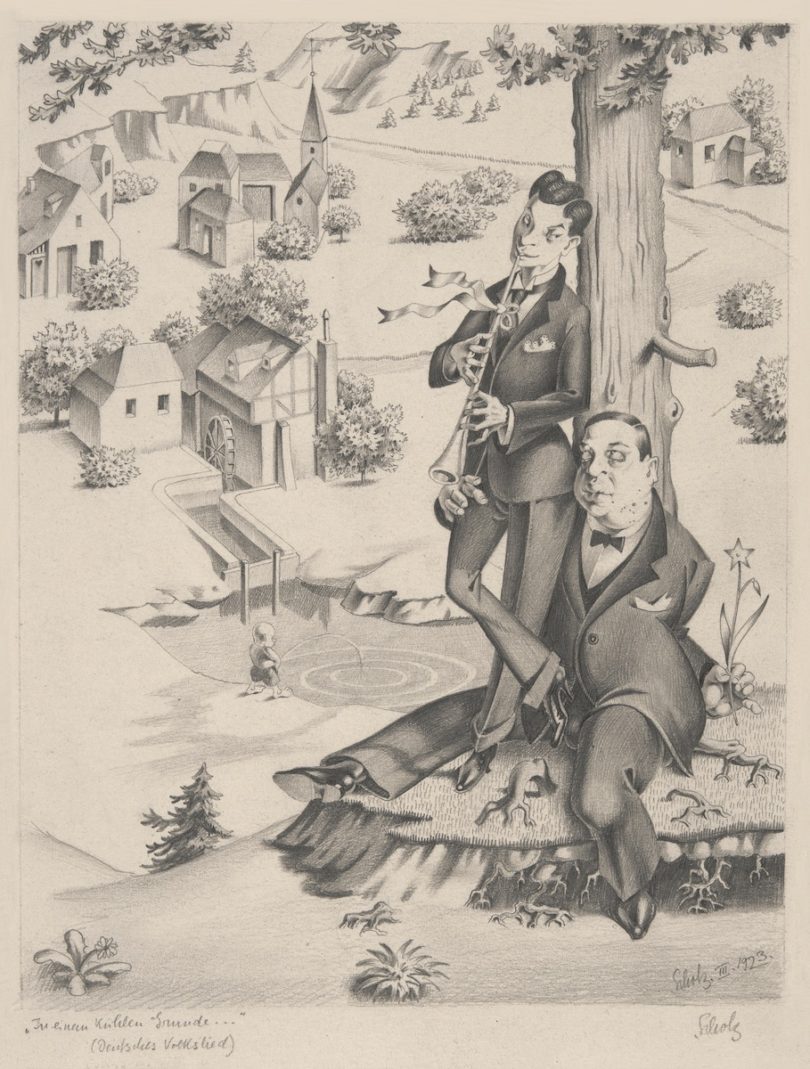

Wenigstens schrieb das Berliner Auktionshaus Irene Lehr im vergangenen Oktober mit der ironisch betitelten Bleistiftzeichnung „In einem kühlen Grunde (Deutsches Volkslied)“ noch einmal ein solides Ergebnis. Die Bieter hoben das 1923 datierte Blatt, in dem ein im Vordergrund musizierendes und verschämt fummelndes männliches Liebespaar einmal mehr die wohlanständige Fassade angepassten Provinzlertums hinterfragt, von 20.000 auf 36.000 Euro.

In Anbetracht der zunehmenden Verknappung an Unikaten kommen vermehrt nun auch grafische Blätter auf den Markt. Insgesamt 43 waren es seit 2011, 18 allein im vergangenen Jahr. Besonders engagiert in diesem Bereich ist das Haus Irene Lehr, das nahezu die Hälfte der Lose beisteuerte. Trotz der seit den Nullerjahren um ein Vierfaches gewachsenen Offerte ist hier eine deutliche Verteuerung zu beobachten. Während die Schwelle von 5000 Euro zuvor unerreichbar blieb, muss man für gefragte Motive inzwischen vereinzelt auch mit Hammerpreisen im unteren fünfstelligen Bereich rechnen. So kletterte die Lithografie „Apotheose des Kriegervereins“ bei Irene Lehr im Oktober 2018 von 4000 auf 10.000 Euro. Die ebenfalls zeitkritische Litho „Die Herren der Welt“ blieb im vergangenen Dezember bei Karl & Faber, München, nur um ein paar Hunderter hinter dem Preisvorschlag von 6000 Euro zurück. Und sechs Jahre zuvor hatte Bassenge, Berlin, mit einem anderen Exemplar dieser Auflage sogar 15.000 Euro einspielen können – den bisherigen Rekordwert in diesem Segment.

Resümee

- Mit nur sieben Gemälden und acht Zeichnungen hat sich das ohnehin schmale Angebot an Unikaten seit 2011 nochmals verknappt.

- Gefragt sind Datierungen direkt nach 1918 – mit deutlichen Kursanstiegen. Das realistische Spätwerk blieb im unteren vierstelligen Bereich.

- 2016 gelang erstmals ein Ergebnis in Millionenhöhe, doch da bislang kein weiteres Los auch nur an die Schwelle von 500.000 herankam, ist von diesem Spitzenwert kaum Signalwirkung für den Markt zu erwarten.

- Mit über 40 Blättern hat sich das Angebot an grafischen Arbeiten seit 2011 vervierfacht. Bekannte Motive erzielten erstmals fünfstellige Preise.

Service

LITERATUR

„Georg Scholz: Schriften, Briefe, Dokumente“

von Karl-Ludwig Hoffmann und Ursula Merkel (Hrsg.), Karlsruhe 2018

„Neue Sachlichkeit“

von Hans-Jürgen Buderer und Manfred Fath, München 1994