St. Johannes im Haifischbecken

Das Auktionshaus J. A. Stargardt in Berlin handelt mit bedeutenden Autografen. Nun kommen Kontaktreliquien zum Aufruf, die den sogenannten Musikerstreit im 19. Jahrhundert lebendig werden lassen

Von

12.04.2021

/

Erschienen in

Kunst und Auktionen Nr. 6

Autografen lassen sich als Wurmlöcher in die Geschichte verstehen, die dem Hier und Jetzt historische Momente nahebringen. Abhängig von ihrer inhaltlichen Bedeutung sind sie im Universum der menschlichen Vergangenheit Sonnen, Planeten, Kometen oder auch nur Sternenstaub. Betrachtet man die Manuskripte jedoch als Kontaktreliquien, leisten sie ausnahmslos das Gleiche: Sie stiften über Raum und Zeit hinweg Verbindungen – für empfängliche Geister wie Johann Wolfgang von Goethe zumindest: „Vorzügliche Menschen“, schrieb der leidenschaftliche Autografenjäger 1812, „werden mir durch ihre Handschrift auf eine magische Weise vergegenwärtigt.“

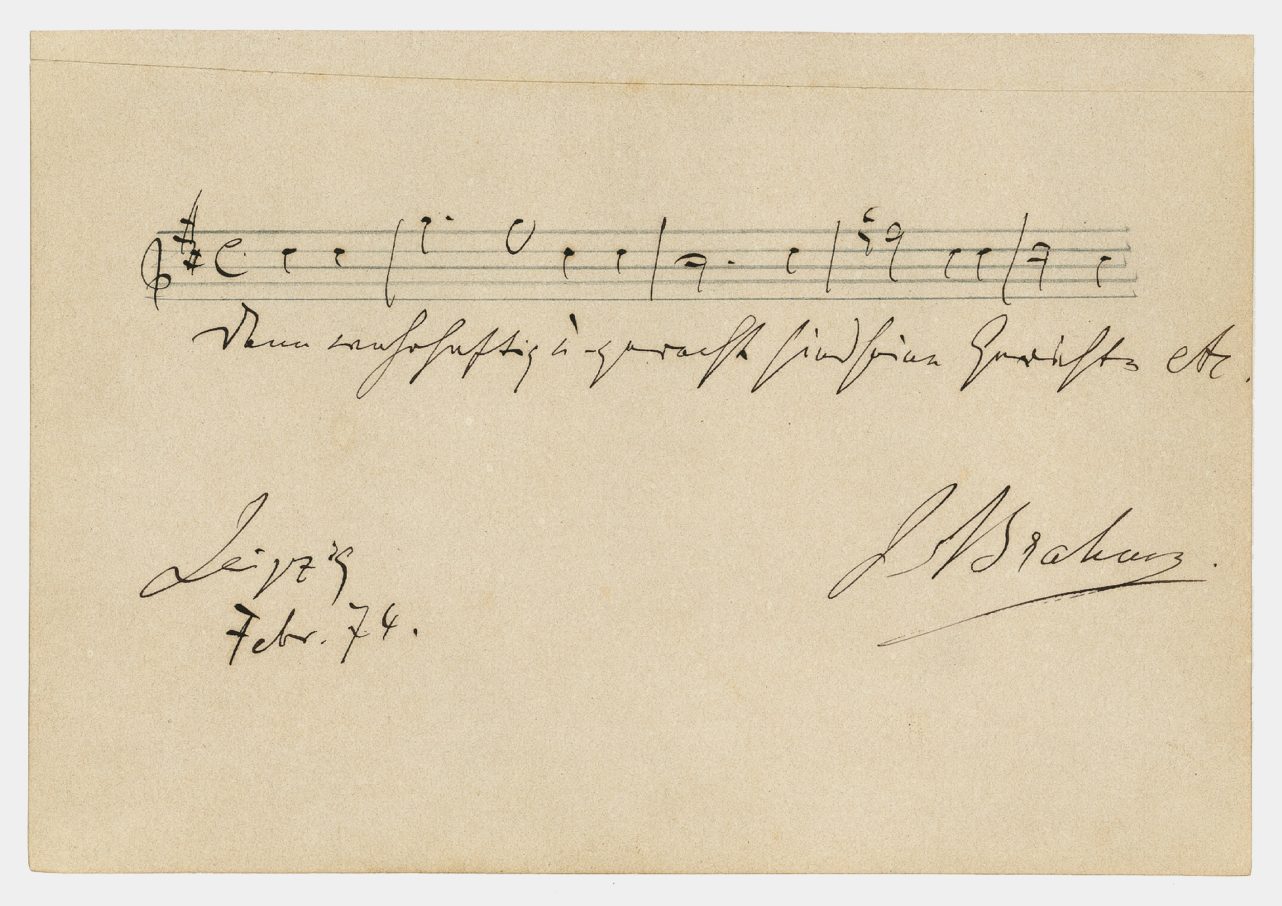

So gesehen lassen sich in der kommenden Auktion von J. A. Stargardt die Protagonisten des sogenannten Musikerstreits zurück auf die Weltbühne holen, der am 6. Mai 1860 in der „Berliner Musik-Zeitung Echo“ losgetreten wurde. „Unter den hiesigen Tonkünstlern“, war da zu lesen, „circulirt eine Adresse der Hrn. Brahms, Joachim, Grimm und Scholz, worin sie der Parthei der Zukunftsmusiker einen Absagebrief schreiben und ihre Kunstgenossen zur Unterschrift auffordern.“ Und dann folgte die etwas umständliche Verlautbarung selbst, mit der Kernaussage: „Die Unterzeichneten erklären wenigstens ihrerseits, daß sie die Produkte der sogenannten ‚Neudeutschen‘ Schule, welche zur Aufstellung immer neuer unerhörter Theorien zwingen, als dem innersten Wesen der Musik zuwider, nur beklagen oder verdammen können.“

Die Replik der Gegenseite ließ nicht recht lange auf sich warten. Sie erfolgte in der Leipziger „Neuen Zeitschrift für Musik“. Und zwar kraft einer beißenden Parodie auf diese Verlautbarung, die unter der Headline „Öffentlicher Protest!“ nun die vermeintliche Motivation im Hintergrund der „Hrn. Brahms & Co.“ – verballhornt als „Hans Neubahn, Joseph Geiger, Pantoffelmann, Packe, Krethi und Plethi“ – in die Welt posaunte. „Die Unterzeichneten“, hob es wieder an, „wünschen auch einmal die erste Violine zu spielen und protestieren deshalb gegen alles, was ihrem dazu nötigen Emporkommen im Wege liegt. Nach Vernichtung dieser ihnen sehr unangenehmen Dinge stellen sie unaufgeregte, langweilige Kunst in sofortige Aussicht.“ Ein Wirkungstreffer …

Die Kollision der Komponistenzirkel war aber keine zwischen Tradition und Fortschritt – zumindest nicht im Kern, auch wenn es vordergründig so aussah. Schon eher ein „Clash of Mentalities“. Denn wenn man sich die verschiedenen Szenen vor Augen führt, wird schlagartig klar: Hier hatten vor allem konträre Temperamente Lager gebildet und Feindbilder gefunden.

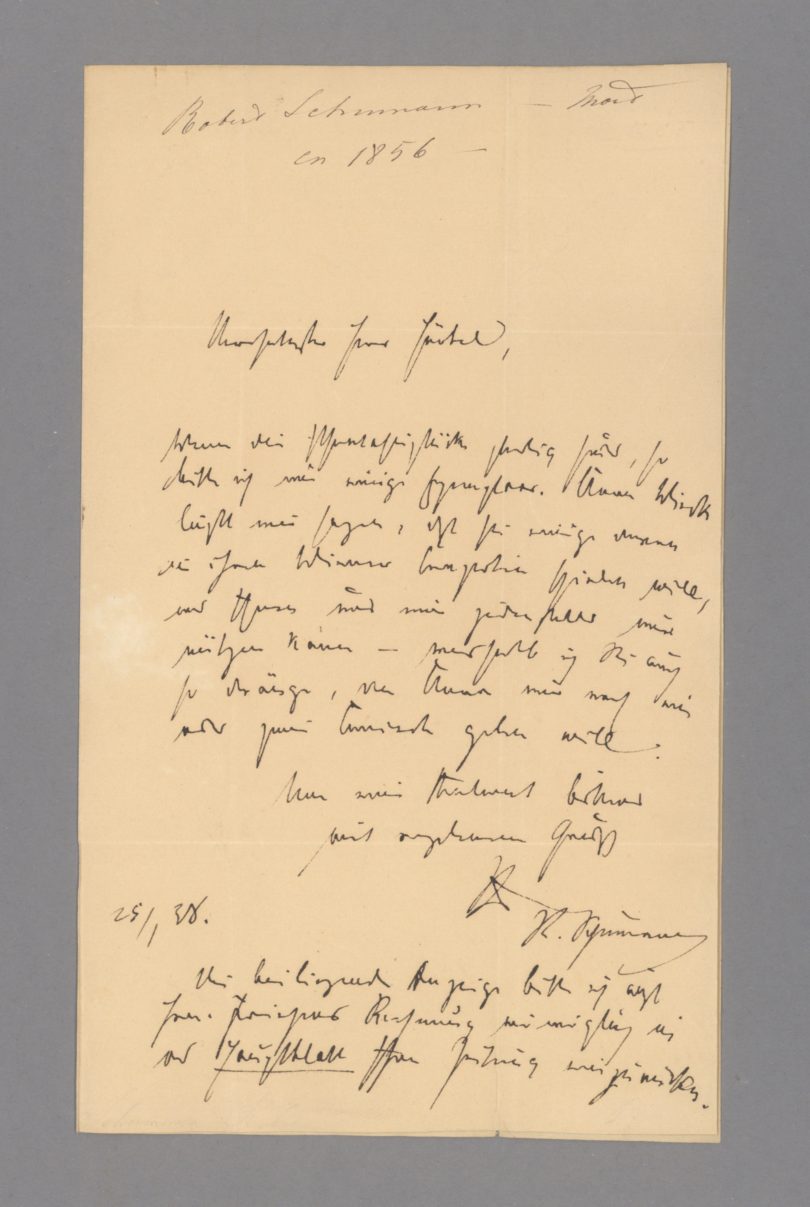

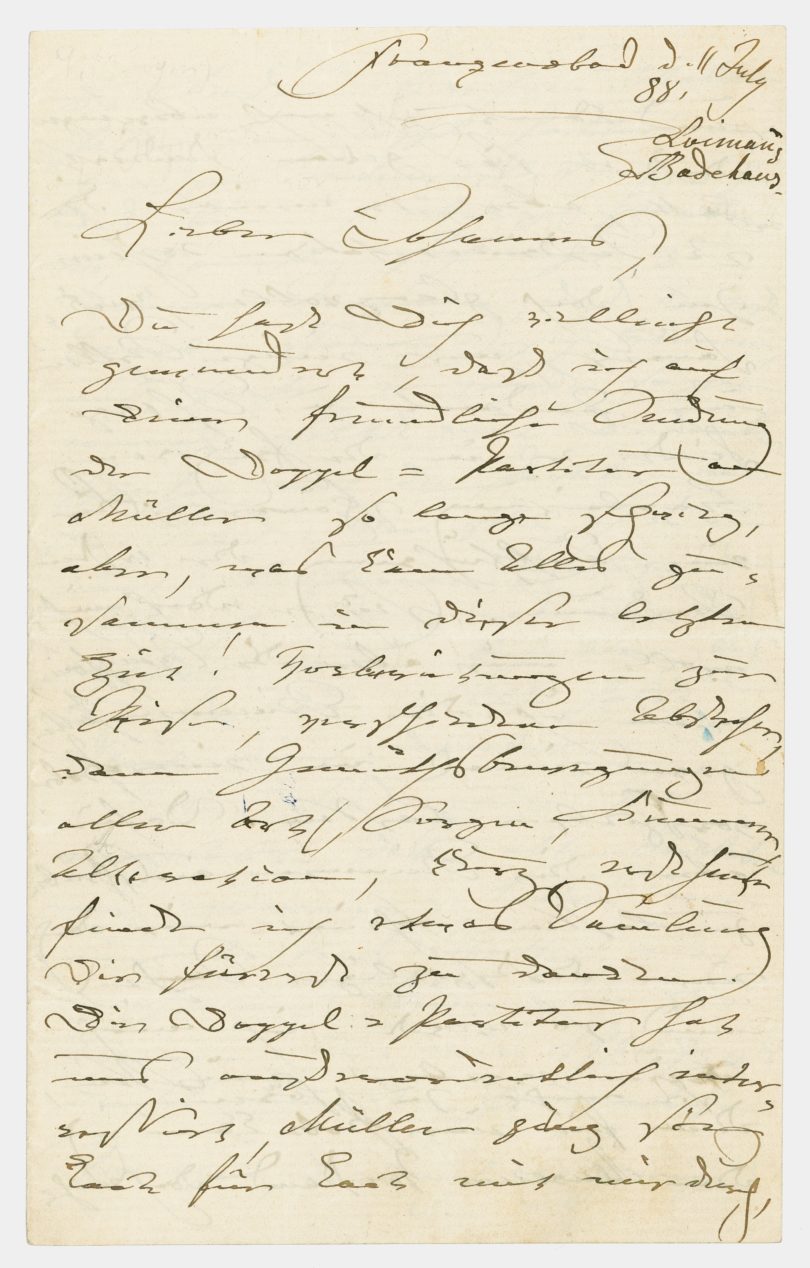

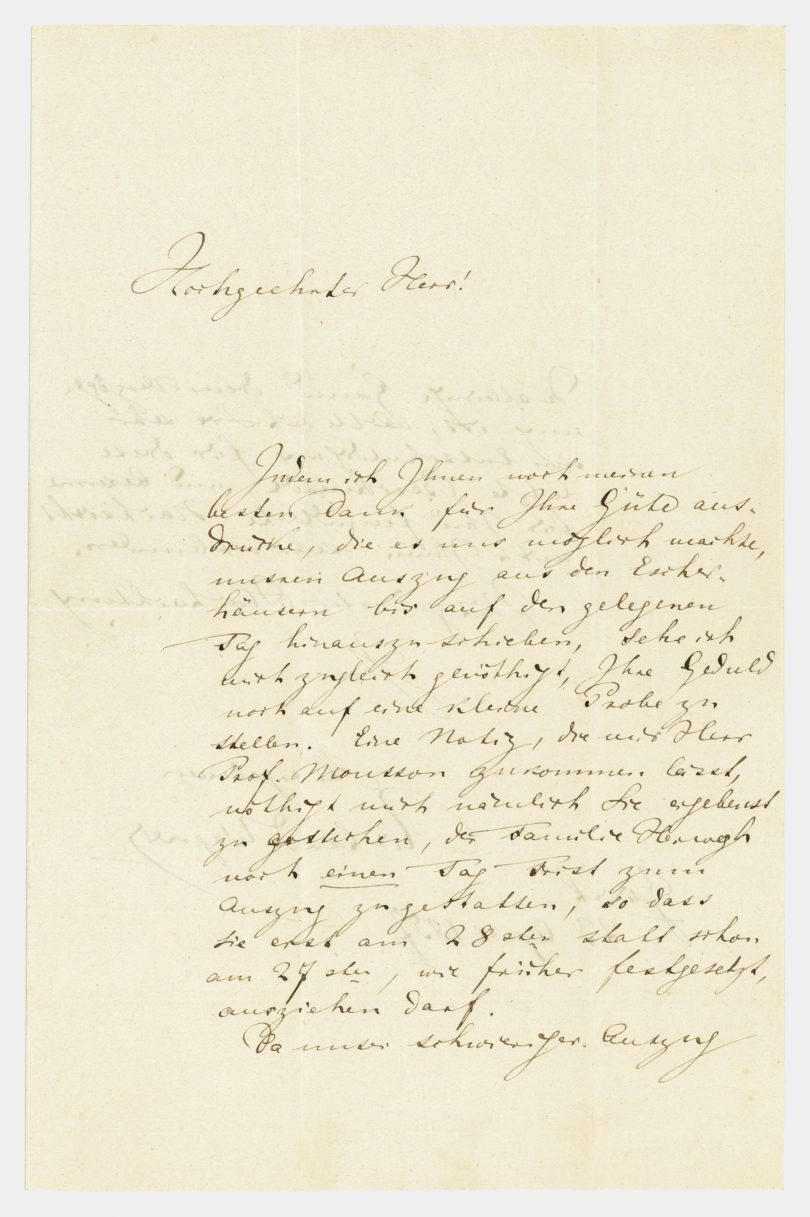

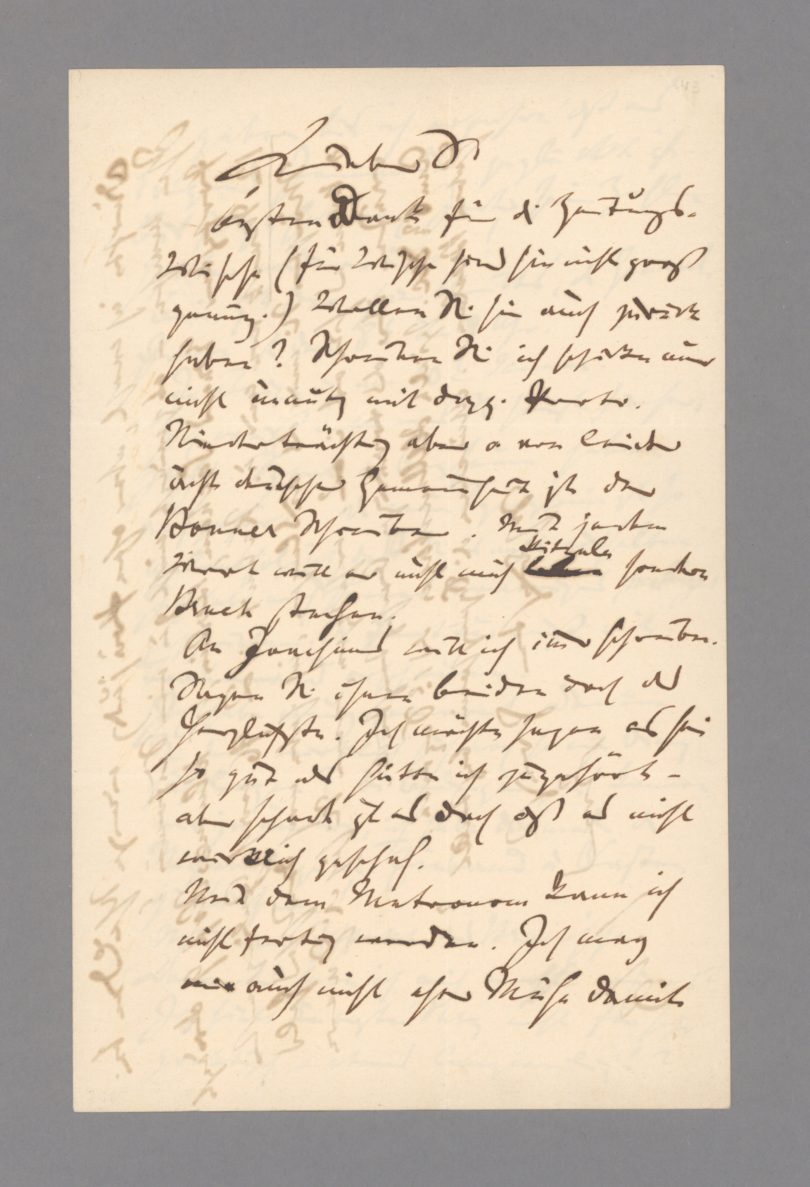

Der Spottname „Hans Neubahn“ für Johannes Brahms, muss man wissen, war eine heimtückische Anspielung auf den 1853 publizierten Artikel „Neue Bahnen“ der „Neuen Zeitschrift für Musik“, in dem der Gründungsredakteur Robert Schumann dem jungen Komponisten prophezeit hatte, „den höchsten Ausdruck der Zeit in idealer Weise auszusprechen“ – eine aufsehenerregende Ad-hoc-Kanonisierung, die den schüchternen St. Johannes, wie Brahms fortan in der Szene genannt wurde, mehr erdrückte als beflügelte. Zumal in der Eloge ein Auftrag versteckt war: „Wenn er seinen Zauberstab dahin senken wird“, meinte Schumann nämlich, „wo ihm die Mächte der Massen, im Chor und Orchester, ihre Kräfte leihen, so stehen uns noch wunderbare Blicke in die Geisterwelt bevor.“ Was Brahms beherrschte, war Klavier. Und nun, dank dem entstandenen Wirbel um seine Person, musste er Großes Orchester unter Argusaugen im Haifischbecken erlernen – eine Last, die der Musikerkreis um Robert und Clara Schumann, der den „Auserwählten“ sogleich herzlich aufnahm, dann allerdings gemeinsam schulterte. Erst versuchte Brahms mit Julius Otto Grimm, seine „Sonate für zwei Klaviere“ in eine Sinfonie zu verwandeln. Dann entwickelte er aus dem Material im Austausch mit dem Violinvirtuosen und königlich-hannoverschen Konzertmeister Joseph Joachim (alias „Joseph Geiger“) aber doch ein „Concert für das Pianoforte mit Begleitung des Orchesters“ – das Klavierkonzert Nr. 1 d-Moll op. 15 (Joseph Joachim, 1831–1907, eigenh. Brief m. U., Berlin, 8. 7. 1890. Antwortschreiben an den „Secretair I. M. der Königin von Rumänien“. Die Regentin, die unter dem Pseudonym „Carmen Sylva“ als Schriftstellerin tätig war, plante eine Publikation über Robert Schumann – Joachim war gebeten worden, den Kontakt zu Clara Schumann, ihrer früheren Klavierlehrerin, wiederherzustellen; Taxe 200 Euro).

Dass Schumann 1854 eine schwere Psychose erlitt, im Sommer 1856 in einer „Anstalt für Behandlung und Pflege von Gemütskranken und Irren“ bei Bonn starb, vermutlich an Neurosyphilis, ließ den Freundeskreis nur noch enger zusammenrücken – insbesondere Johannes und Clara: „Ich schreibe dieser Tage den ersten Satz ins Reine“, ließ er sie am 20. Dezember des Jahres wissen: „Auch male ich an einem sanften Portrait von Dir, das dann Adagio werden soll.“ Eine Liebeserklärung in D-Dur? Fest steht: Irgendetwas lag zwischen ihnen in der Luft. Es gab eine „unbeantwortete Frage“, wie aus einem Brief von Brahms an sie hervorgeht. Den Rest muss man sich denken. Denn den größten Teil ihrer Korrespondenz aus dieser Zeit haben die beiden einvernehmlich vernichtet. Was blieb, war lebenslange Verbundenheit.

Ganz anders gestrickt war die „Neudeutsche Schule“. Da gab es zunächst einmal den polyglotten Belami Franz Liszt. 1848, nach Jahrzehnten als tingelnder Superstar des Klaviers, hatte er sich mit seiner Lebensgefährtin Fürstin Carolyne Sayn-Wittgenstein in der Weimarer Altenburg zum Komponieren niedergelassen – und dort sogleich ein Haus der Begegnung im Dienste musikalischer Dichtung installiert, das Talente und Groupies aus ganz Europa anzog. Auch Brahms war 1853 dort gewesen, soll allerdings keinen ganz so guten Eindruck hinterlassen haben, wie William Mason berichtet: „Wenig später bat jemand Liszt, seine eigene Sonate zu spielen. Ohne zu zögern setzte er sich an den Flügel. Im weiteren Verlauf kam er zu einem sehr ausdrucksstarken Teil, in dem er nach dem besonderen Interesse seiner Zuhörer suchte. Er warf Brahms einen Blick zu und stellte fest, dass dieser auf seinem Stuhl eingenickt war.“ Provokation oder nicht: Vor dem erbetenen Vortrag eigener Werke schreckte der Konzertschläfer dann aber offenbar zurück, woraufhin Liszt, so Mason weiter, einsprang – und dessen Scherzo in es-Moll mit großer Geste a prima vista spielte …

Zum eigentlichen Zugpferd der Neudeutschen avancierte aber bald schon Richard Wagner, ein Menschenfänger vor dem Herrn, der nach seiner Beteiligung am gescheiterten Dresdner Maiaufstand von 1849 allerdings, weil steckbrieflich gesucht, in die Schweiz geflohen war. Liszt hatte damals seine Kontakte spielen lassen, ihm unter anderem einen auf „Dr. Widmann“ ausgestellten Pass besorgt. Und Liszt war es auch gewesen, der 1850/51 Wagners Musikdrama „Lohengrin“ durch Aufführungen und Schriften der Öffentlichkeit bekannt gemacht hatte – eine regelrechte Klangdroge, die Ludwig II. von Bayern zu Tränen rührte, die Thomas Mann (alias „Hanno Buddenbrook“) empfinden ließ, „wie wehe die Schönheit tut“.

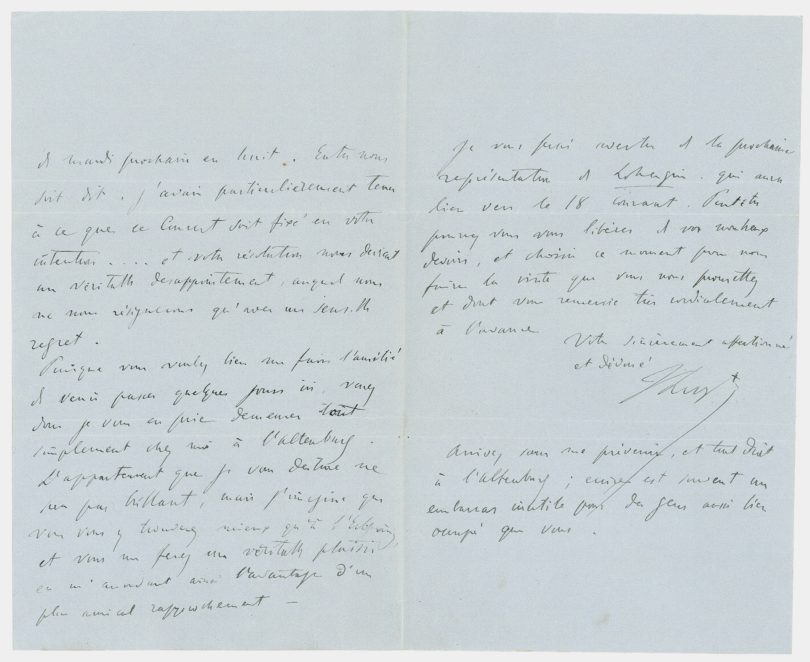

Kein Wunder, dass solche Flut aus Musik, Dichtung und Schauspiel eine gesamtgesellschaftliche Erregungsspirale in Gang setzte. Weil sie nämlich weniger von musikalischer Logik als vielmehr von psychologischem Gespür beherrscht war – und so jede Menge Assoziationsräume und Identifikationsmöglichkeiten eröffnete. Ein Prinzip, das Wagner mit „Rheingold“, „Walküre“, „Tristan“ etc. immer weiter bediente. Bis sämtliche High-Sensation-Seeker der Kulturszene, angefixt von seinen „künstlichen Paradiesen“, vor ihm in Demut niederknieten – ab 1876 im Richard-Wagner-Festspielhaus, Bayreuth. Charles Baudelaire – der Dichter der „Les Fleurs du mal“ und Übersetzer Edgar Allen Poes –, dem Eskapismus durch Ekstase noch nie fremd gewesen war, wurde 1860/61 vom Wagnérisme erfasst: „Manchmal scheint es, während man dieser glühenden und despotischen Musik lauscht, als begegnete man schwindelerregenden Opium-Fantasien“, schrieb er nach der Pariser „Tannhäuser“-Aufführung mit dem nachkomponierten Venusberg-Bacchanal (Charles Baudelaire, 1821–1867, eigenh. Schriftstück m. U., o. O., 1. 11. 1863. An seinen Verleger, mit Bezugnahme auf Edgar Allan Poe, dessen Literatur ihm wie Wagners Musik „Schauder und Entzücken“ bereitete; Taxe 1200 €).

.

Doch so unterschiedlich die Komponisten-Parteien auch waren, sie huldigten doch beide demselben Heros: Ludwig van Beethoven, der – darüber war man sich tatsächlich einig – sämtliche 8000er der Disziplin erklommen hatte. Aber was nun? Die „Brahminen“ sagten: Ihm nach! Und diese Gipfel bald auf neuen Routen zweitbesteigen. Die „Wagnerianer“ meinten: Unsinn! Wir erkunden jetzt die Region, die Beethoven mit seiner programmatisch angehauchten Bekenntnismusik („Appassionata“, „Pastorale“, Sinfoniekantate etc.) als „tonaler Botschafter“ bereits in den Blick genommen hat. Und so konnte Wagner Anfang 1878, nachdem er vom Erfolg der 2. Brahms-Sinfonie in Wien und Leipzig gehört hatte, voller Überzeugung ausrufen: „Beethoven und die großen Dichter haben für die ganz vergebens gelebt.“ Brahms hingegen machte in dieser Zeit kein Fass mehr auf, ging nur auf Distanz zum Hype um seinen Antagonisten: „Vom wirklichen Wagner verstehen die nichts, die durch ihn irre werden“, sagte er damals einem Schüler.

„Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum“, fand Friedrich Nietzsche – und so hat er sich auch ständig an ihr abgearbeitet. Kurz nach 1870 glorifizierte er den „dionysischen Dithyrambus“ als Stimulus höchster menschlicher Fähigkeiten – und damit unverblümt das Musikdrama Wagners, mit dem er seit Kurzem eng befreundet war. 1874 hörte Nietzsche dann das „Triumphlied“ von Brahms, das auf ihn, wie seine Schwester notierte, „einen großen Eindruck machte“. So groß, dass er sich gleich die Partitur besorgte – und damit nach Bayreuth zu Wagner fuhr, der berichtete: „Gegen Abend kam der Professor nach Wahnfried und siehe: Er hatte ein verdächtiges rotes Heftchen; s’war so’n Triumph- oder Schicksalsliedchen von Brahms. Er wollte mir allen Ernstes was draus vorspielen. Er meinte, das müsse ich kennenlernen, um die richtige Meinung von diesem Musiker zu bekommen. Ich wurde grob und – weiß Gott, wie’s kam – Nietzsche flog zur Tür raus. Und er kam nicht wieder!“

1888 hat Nietzsche dann kurzerhand beide Helden in die Tonne getreten. Indem er böse Karikaturen ihrer künstlerischen DNA in die Welt setzte. „Ah dieser alte Zauberer!“, schrieb Nietzsche über Wagner: „Was hat er uns alles vorgemacht! Das erste, was seine Kunst uns anbietet, ist ein Vergrößerungsglas: man sieht hinein, man traut seinen Augen nicht – alles wird groß, selbst Wagner wird groß.“ Und wenig später heißt es: „Die Sympathie, die Brahms unleugbar hier und da einflößt, war mir lange ein Rätsel: bis ich endlich dahinterkam, daß er auf einen bestimmten Typus von Menschen wirkt. Er hat die Melancholie des Unvermögens. Er schafft nicht aus der Fülle, er durstet nach der Fülle. Das erraten die Sehnsüchtigen, die Unbefriedigten aller Art.“

Musikalischen Ersatz fand Nietzsche überraschenderweise in „Carmen“. „Ich hörte gestern – werden Sie es glauben? – zum zwanzigsten Male Bizets Meisterstück“ (Georges Bizet, 1838–1875, eigenh. Brief m. U., Paris, 1873. An einen Freund über die Proben zu Gounods Oper „Jeanne d’Arc“; Taxe 1600 €). Wenige Monate später brach sein Geist zusammen – wohl auch aufgrund von Neurosyphilis. Schwer vorstellbar, dass das sonst sein letztes Wort gewesen wäre …