Zeitenwende

Vor 200 Jahren wurde Salzburg ein Teil von Österreich. Wie die Übergabe an die Habsburger die Stadt geprägt hat, erzählt im Museum Salzburg die Jubiläumsschau „Bischof. Kaiser. Jedermann“ anhand von großartigen Exponaten

Von

29.07.2016

Salzburg erinnert sich. Salzburg feiert sich. Schließlich ist es zweihundert Jahre her, dass die Stadt den Habsburgern zugesprochen wurde. Endgültig, darf man sagen. Denn bereits am 10. Dezember 1800, unmittelbar vor der für die französischen Truppen siegreichen Schlacht am Walserfeld, war der letzte Fürsterzbischof, Hieronymus Graf von Colloredo, nach Wien geflohen. Drei Jahre später dankte er als Fürstregent ab.

Salzburg fiel, jetzt als weltliches Kurfürstentum, als Entschädigung für den Verlust der Herrschaft über die Toskana, an Großherzog Ferdinand III. Aber dieses österreichische Intermezzo endete bereits 1805 mit der erneuten Besetzung Salzburgs durch die Franzosen und im Frieden von Pressburg, in dem die Salzburger Herrschaft den Wittelsbachern zugesprochen wurde. Für diese Grenzverschiebung fand der Wiener Kongress noch keine Lösung. Das geschah erst ein Jahr später, am 14. April 1816, mit dem „Münchner Vertrag“ zwischen Habsburgern und Wittelsbachern. So endete die absolute Herrschaft der Fürsterzbischöfe, die 1328 begonnen hatte, nachdem sie das bis dahin verbindliche bayerische Landfriedensrecht aufgehoben und durch die ihren Machtanspruch sichernde Salzburger Landesordnung ersetzt hatten. Salzburg unterstand nun, säkularisiert und an die Peripherie gerückt, als Teil von Oberösterreich der Landeshauptstadt Linz.

Was als selbstbewusste Selbstdarstellung gedacht ist, wird allerdings von einer ordentlichen Portion Selbstmitleid unterfüttert

Diese Veränderungen und was danach geschah, sind ebenso Thema des neuen Buches „Salzburg – Wien. Eine späte Liebe“ wie der Landesausstellung „Bischof. Kaiser. Jedermann. 200 Jahre Salzburg bei Österreich“ im Salzburg Museum in der Neuen Residenz. Was als selbstbewusste Selbstdarstellung gedacht ist, wird allerdings von einer ordentlichen Portion Selbstmitleid unterfüttert. 1816 gilt als „Jahr ohne Sommer“. Denn die Aschewolken nach dem Ausbruch des indonesischen Vulkans Tambora verdüsterten den Himmel und führten durch Kälte und Missernten in Europa zu einer allgemeinen Verelendung. In Salzburg wurde das allerdings nicht als Klimakatastrophe, sondern als Ranküne der politischen Akteure empfunden. Die höheren Chargen der kirchlichen wie weltlichen Hierarchie hatten längst die Stadt Richtung Wien verlassen. Deshalb sei Salzburg „zu einem Betteldorf mit leeren Palästen herabgesunken“, klagten die Zurückgebliebenen. Und Franz Schubert notierte noch 1825: „Auf den Straßen und Plätzen der Stadt, deren es viele und schöne gibt, wächst Gras, so wenig werden sie betreten.“

In der Rückschau gewannen die Jahrhunderte unter den Fürsterzbischöfen, in denen – wie es landläufig hieß – „Himmel und Erde in einer Hand“ vereint waren, den Nimbus einer „guten alten Zeit“. Mozart, einer der Kronzeugen Salzburgischer Selbstgewissheit – in der Ausstellung mit dem Porträt als Sechsjähriger von Pietro Antonio Lorenzo, einer Locke und allerhand Notenblättern präsent –, sah das ein wenig anders. „Ich hoffe nicht, daß es nötig ist zu sagen, daß mir an Salzburg sehr wenig und am Erzbischof gar nichts gelegen ist und ich auf beide scheiß“, schrieb er im Juli 1783 an seinen Vater aus Wien. Und fast 200 Jahre später setzt Thomas Bernhard in seinem autobiografischen Roman „Die Ursache“ die Salzburgschmähungen fort: „Alles in dieser Stadt ist gegen das Schöpferische, und wird auch das Gegenteil immer mehr und mit immer größerer Vehemenz behauptet, die Heuchelei ist ihr Fundament, und ihre größte Leidenschaft ist die Geistlosigkeit, und wo sich in ihr Phantasie auch nur zeigt, wird sie ausgerottet.“ Dem möchten Ausstellung wie Buch widersprechen.

Allerdings mangelt es auch nicht an Lob. Wenngleich sich das Alexander von Humboldt zugeschriebene und oft zitierte Wort, es sei die „schönstgelegene Stadt“, nicht belegen lässt. Doch bereits die Römer, die es sich um die Zeitwende und danach in Iuvavum gut gehen ließen, hinterließen auf einem Mosaik, das bei der Fundamentierung des Mozartdenkmals zutage kam, die freundliche Feststellung: „Hic habitat (felicitas), nihil intret mali“ (Hier wohnt das Glück, nichts Böses trete ein). Und wer seine Schritte zu den schönsten oder bemerkenswertesten Punkten der Stadt lenkt, der trifft auf neun Stelen mit Versen. Es sind die Salzburg-Gedichte von Georg Trakl, der an der Salzach geboren wurde. Allerdings klingt da oft ein weltflüchtender Ton an, mag das Gedicht auch „Die schöne Stadt“ heißen: „Aus den braun erhellten Kirchen / Schaun des Todes reine Bilder, / Großer Fürsten schöne Schilder. / Kronen schimmern in den Kirchen.“

Weniger der „schönen Stadt“ als ihren einstigen und gegenwärtigen musealen Besitztümern wie den geschichtsträchtigen Orten ist die Ausstellung gewidmet. Der erste Teil im Untergeschoss des Salzburg Museums nennt sich „Schatzkammer Salzburg“. Doch der Tenor, der die gut drei Dutzend Artefakte begleitet, die in dem dunklen Raum effektvoll ins Licht gesetzt werden, wiederholt das Klagelied über die Schönheiten, die einst hier zu Hause waren, nun aber in alle Welt verstreut seien. Da spricht ein Kurator von „zahlreichen gestohlenen Kostbarkeiten“. Ein anderer erinnert sich an die „weitere Ausplünderung von Kunstwerken durch fremde bzw. neue Mächte seit Napoleons Untergang.“ Und zu Kurfürst Ferdinands Glück und Ende wird bemerkt, dass dieser Abschied „leider unter Mitnahme eines großen Teils des Salzburger Domschatzes und wertvoller Goldgefäße von Erzbischof Wolf Dietrich von Raitenau“ geschah. Immerhin verschweigt das Buch nicht die Pointe, dass es der nationalsozialistische Salzburger Gauleiter Friedrich Rainer war, der im Sommer 1939 die Rückgabe der seit der Säkularisation geraubten Kunstschätze an den „Reichsgau“ forderte. Denn vieles kam in die kaiserlichen Sammlungen und wird seitdem in Wien verwahrt. Anderes gelangte in fürstlichen Besitz jenseits der Landesgrenzen. Und so manches wurde verkauft. Auch das spiegelt die Ausstellung.

Die prächtige Reihengarnitur mit Harnischbrust und Schützenhaube jenes von Raitenau, die aus vierzig verschiedenen Teilen besteht, die je nach der Art des Turniers zusammengefügt wurden, ist ein charakteristisches Beispiel. 1816 offerierte ein englischer Kunsthändler diverse Stücke davon. Acht bewahrt inzwischen die Wallace Collection in London, den Hauptteil besitzt das Bayerische Nationalmuseum in München. Und der Helm für Freiturniere gelangte sogar in die Eremitage nach Sankt Petersburg. Nun geben sich alle zusammen in Salzburg ein Stelldichein. Ihnen gegenüber steht der „Jüngling von Magdalensberg“, der mannsgroß den Saal beherrscht. 1502 von einem Bauern beim Ackern entdeckt, galt er als einer der wichtigsten Funde aus der Römerzeit in den Ostalpen. 1519, mit dem Amtsantritt von Matthäus Lang als Erzbischof, kam er nach Salzburg. Doch nachdem die Stadt 1806 erstmals Österreich zugeschlagen worden war, musste die Bronze nach Wien umziehen. Dort entdeckte man 1986 bei einer Materialuntersuchung, dass es sich um einen Abguss aus dem 16. Jahrhundert handelt. Wo das Original geblieben ist, verbirgt sich seitdem hinter einem großen Fragezeichen.

Und das wohl bekannteste Selbstbildnis von Angelika Kauffmann, steuerte die Münchner Neue Pinakothek bei

Die wild bewegte Elfenbeinstatue einer „Hesperide, den Drachen Ladon fütternd“, die dem „Furienmeister“ zugeschrieben wird – und die ein altes Verzeichnis von 1727 als „Ain von Helffenpein geschnittene Ariatne mit einem Trakhen“ bezeichnet –, gelangte über die Ambraser Sammlung in die Wiener Kunstkammer. Genau wie die kleine, tatsächlich römische Bronze eines Heerführers. Aus Florenz kommt die Greifenklaue des Erzbischofs Gregor Schenk von Osterwitz (um 1400): ein Büffelhorn, das mit Montierungen aus vergoldetem Silber zu einem typischen Trinkhorn wurde. Denselben Absender hat die Reiseflasche des Fürstbischofs von Raitenau mit Grotesken, die das Salzburger Wappen rahmen. Und das wohl bekannteste Selbstbildnis von Angelika Kauffmann (1784), das einst dem Neffen des Salzburger Erzbischofs gehörte, steuerte die Münchner Neue Pinakothek bei.

Aber daneben dürfen all die Kunstwerke nicht übersehen werden, die Salzburg erhalten blieben. Die beiden kunstvoll aus Elfenbein gedrechselten Türmchen (um 1650), die Lorenz Zick zugeschrieben werden, gehören genauso dazu wie ein Pokal und eine Trinkschale aus Steinbockhorn aus dem Dommuseum und dem Salzburg Museum, die zahlreiche Stücke aus geschnitztem Steinbockhorn besitzen. Auch der keltische Bundschuh (um 750 v. Chr.) aus dem Salzbergwerk Dürrnberg, das bronzene Fragment einer astronomischen Uhr (1./2. Jh. n. Chr.), das in der Linzergasse gefunden wurde, und natürlich das der Errichtung des Mozartdenkmals zu verdankende römische Acheloos-Mosaik mussten die Stadt nicht verlassen. Sie haben nun ihren Auftritt in der Sektion „Erzähl mir Salzburg“. Da verdeutlichen der Nachbau einer Salzachzille und jene wandlange Federzeichnung (1777/1806) mit dem „Prospect eines kompletten kurpfälzisch-bayerischen Salzschiffzuges“ die Bedeutung des Salzhandels, der Salzburg einst reich und unabhängig machte. Und Johann Michael Sattlers Gemälde „Schloss Leopoldskron bei Mondschein“ von 1815–1825 erinnert an einen späteren Besitzer des Schlosses – an Max Reinhardt, dem die Salzburger Festspiele und der unverwüstliche „Jedermann“ zu verdanken sind. Sowie an eine Philippika von Karl Kraus, der sich, weil der Klerus den Kirchenraum dem Theater öffnete, in der „Fackel“ von 1922 über den „Großen Welttheaterschwindel“ mokierte. „Herr, gib uns unser täglich Barock“, präludierte er.

In den Bildergalerien werden nicht nur Hans Makart, der in Salzburg geboren wurde, oder Albert Birkle, der Zugezogene, gewürdigt. Als Kontrastmontage begegnen sich – zumindest in effigie – die hier zeitweilig Ansässigen Josef Thorak, den Hitler besonders schätzte, und Fritz Wotruba, mit dessen kubisch abstrakten Skulpturen die Salzburger wie die Wiener nie recht warm wurden. Auch Helene von Taussig wird gebührend vorgestellt, weil die 61-Jährige 1940 als Jüdin aus Anif, wo sie sich ein höchst ungewöhnliches Atelierhaus hatte bauen lassen, ausgewiesen und zwei Jahre später im Ghetto Izbica in Polen ermordet wurde. Mit den Vertreibungen unliebsamer Mitbürger hatten die Salzburger eine weit zurückreichende Erfahrung. Im Pestjahr 1349 kam es zum ersten Pogrom. Das wiederholte sich 1404. Und 1498 mussten gemäß einer Verfügung des Fürsterzbischofs auch die letzten Juden Salzburg verlassen. Erst mit dem Staatsgrundgesetz von 1867 billigte man ihnen wieder ein Wohnrecht zu – das jäh am 9. November 1938 endete. Aber auch die Salzburger Protestanten wurden aufgrund des Emigrationspatentes des Erzbischofs von 31. Oktober 1731 aus der Stadt verbannt. Ebenfalls bis 1867. Dem widmet man sich nicht so ausführlich. Schließlich hatte Wien das dekretiert, die eher ungeliebte Hauptstadt.

Thema ist auch die Bedeutung des Salzhandels, der Salzburg einst reich und unabhängig machte

Denn »Wien« steht einerseits für das offizielle Österreich, dessen Machtgehabe man nur widerwillig goutiert, andererseits für jenen urbanen Konkurrenten, wenn es um Kunst und Kultur, Festspiele und die Anziehungskraft für Touristen geht. Solche Animositäten zwischen Metropole und Klein(erer)stadt sind zwar keine österreichische Spezialität. Doch auf Österreich bezogen hat das jemand mal mit dem Unterschied zwischen Wiener Kaiserwetter und Salzburger Schnürlregen verglichen. Oder, ins Kulinarische gewendet, mit Salzburger Nockerln und Wiener Schmarrn. Wobei »a Schmarrn« eben nicht nur die Mehlspeise meint, sondern auch etwas Belangloses, das eigentlich nicht der Rede wert sei.

Mit dem Buch wie mit der Ausstellung, der mit der Schatzkammer eine anregend reizvolle Kunstkammer gelungen ist, wollen die Salzburger den Wienern zeigen, solcher Hochmut sei »a Schmarrn« und sie zwar Peripherie, nicht aber Provinz. Und vor allem, dass man nicht vergessen sollte, was einst Alfred Polgar anmerkte: »In der Nicht-Saison ist Salzburg, wie jedermann weiß, bezaubernd. Jetzt ist Saison.« Dessen möge man sich erinnern, und das darf man feiern.

Service

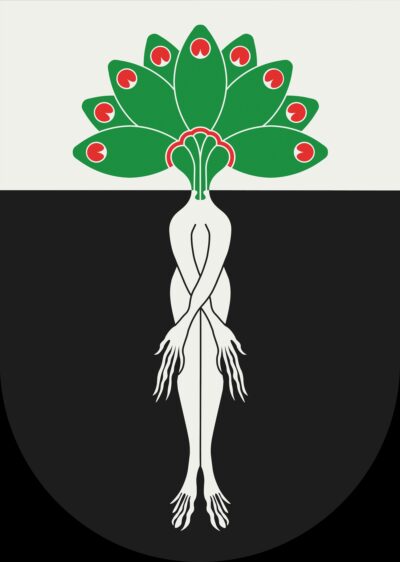

Abbildung

Tourismus Salzburg GmbH

Ausstellung

„Bischof. Kaiser. Jedermann. 200 Jahre Salzburg bei Österreich“, Salzburg Museum, bis 30. Oktober