Claude Monet in der Fondation Beyeler

Claude Monet erfand die moderne Malerei, indem er die Natur völlig neu auf die Leinwand brachte. Seine Bilder scheinen heute zu Tode reproduziert, doch die Originale haben nichts von ihrer subjektiven Radikalität verloren. In einer herrlichen Ausstellung der Fondation Beyeler kann man sie wiederentdecken.

Von

10.03.2017

Als das Kinderbuch „Linnéa im Garten des Malers“ in den Achtzigern erschien, war ich sieben Jahre alt. Linnéa, ein pfiffiges Mädchen in meinem Alter, lernt die Bilder Claude Monets kennen, sie fährt nach Paris, um die Museen dort zu besuchen, dann reist sie zu Monets rekonstruiertem Garten in Giverny an der Seine, dem nach Versailles wohl meistbesuchten landschaftlichen Denkmal Frankreichs. Staunend berichtet sie: „Monet ließ sogar einen Teich anlegen, in den er Seerosen pflanzte, damit er sie abmalen konnte.“

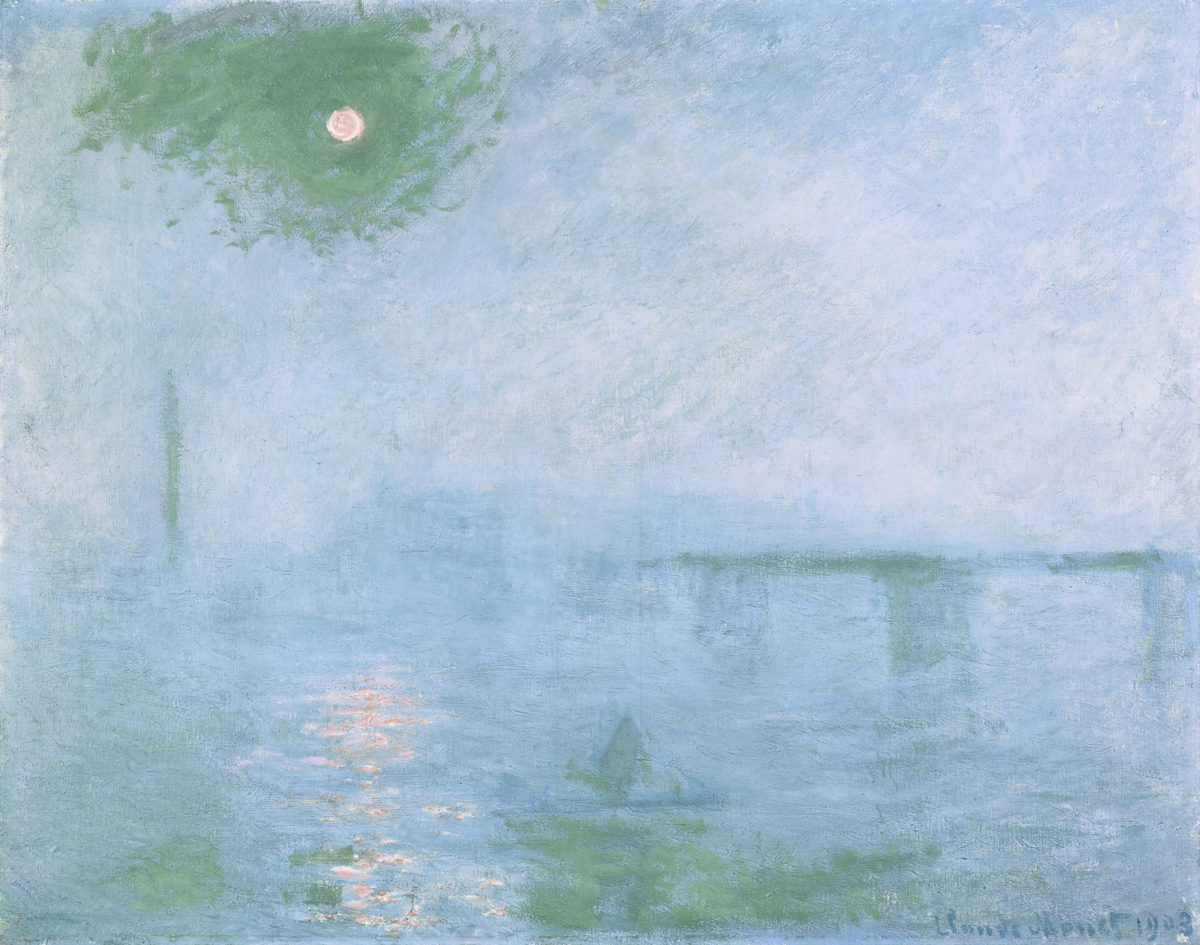

Abmalen? Das war für mich kein problematisches Wort. Auch ein paar Jahre später nicht, als ich mit meiner Freundin auf der Hamburger Alster Tretboot fuhr. Der nordische Frühling flirrte über uns. Meine Freundin zeigte zum Ufer, wo grüne Bäume, weiß-gelbliche Häuser und das Himmelsblau aufeinandertrafen. „Schau mal, das sieht aus, wie von Monet gemalt!“ Dunkel erinnerte ich mich an das Kinderbuch, wollte aber, wie man sich denken kann, nicht damit aufwarten. Ich murmelte etwas. Meine Freundin: „Was? Du warst noch nie im Museum?!“ Sie befahl, zurückzustrampeln und in die Kunsthalle zu gehen. Obwohl das mein erster Museumsbesuch war, regte mich Monets „Waterloo Bridge“ im Nebelmorgen nicht auf. Ich fand es schön, gab meiner Freundin recht: Tageszeit und Szenerie waren zwar anders, aber wir hatten draußen eine ähnliche Farbverschmelzung von Uferlandschaft und Himmel gesehen.

Es wäre nun unfair, die Beobachtungen verknallter Teenager oder Linnéas kindlichen Enthusiasmus kunsthistorisch auf die Goldwaage zu legen. Doch steckt in dem hingesagten „Abmalen“ viel Gesprächsstoff, nicht nur für Kenner und Museumskustoden. Monets gesamtes Künstlerleben hängt an diesem Wort – und damit ein weitaus komplexeres Schicksal, als man es dem kinderbuchtauglichen Jedermannsliebling zutrauen mag. „So hübsch sind die Seerosen aus der Entfernung“, staunt Linnéa im Museum über Monets allerberühmteste Bilderserie, „und so klecksig aus der Nähe!“

Man darf sich ruhig immer wieder fragen, was der Künstler denn „abgemalt“ hat: Die Natur, die Luft, das Licht, die Farben in alledem – oder macht das keinen Unterschied, weil er die Differenz zwischen Pinselstrich und Licht, Klecks und Blume, zwischen Leinwand und Wirklichkeit aufgelöst hat? Heute, bald 100 Jahre nach Monets Tod 1926, drängt sich die Erkenntnis auf, Natur sei nur ein Farbfleck auf einem alten Gemälde. Gleichzeitig sehen wir Licht und Luft atmosphärisch ganz anders, vielleicht sogar natürlicher als alle Zeiten zuvor. „Umwelt“ wird im 20. Jahrhundert zu einem lebenswichtigen Begriff, der mehr umfasst, als dass schwärmerische Teenager eine Verbindung zur Umgebung spüren. Zudem ist ein Wort wie „Ökosystem“ heute kaum mehr ein Terminus technicus, sondern Normalität. Auch dafür ist Monet mitverantwortlich, der Popstar des Impressionismus, dessen weiß gekleidete Damen, dessen Mohnblumenlandschaften und Seerosen weit über den kleinen Kreis der Kenner und Liebhaber hinaus bekannt sind und das europäische Sehen massiv geprägt haben. Monet malte ja nicht nur die Objekte, sondern auch den Raum dazwischen, er gab dem Augenblick Form und Farbe, in dem sich Sehen und Ding, Objekt und Subjekt verbinden.

Monet und die Natur

Was also hat er vollbracht? Verwandelte er den letzten Rest Natur, der im industriellen 19. Jahrhundert noch da war, in ein Bild, hat er Natur „abgemalt“, abgesogen? Oder kann man ihm zusprechen, sie durch das „Abmalen“ aufbewahrt, in Bildern konserviert zu haben, an denen wir bis heute das Natursehen lernen? Beides stimmt. Monet bezeugt eine große Veränderung: Göttlich-urwüchsige Natur wird zu menschlich geprägter Umwelt. Auch davon künden die mehr als sechzig Gemälde aus der mittleren Schaffenszeit, hauptsächlich aus den Jahren zwischen 1880 und 1904, die nun in der Fondation Beyeler in Riehen bei Basel versammelt sind.

Monet hat die moderne Kunst erfunden, er hat die Eigenwirklichkeit des Bildes behauptet. Das passt ins Narrativ dieses postmodernen Sammlermuseums, das mit der Ausstellung sein 20. Jubiläum begeht. Gleichzeitig trotzte der Maler Wind, Sonne und Eiseskälte, verbrachte so viel Zeit unter dem freien Himmel seiner Landschaften wie kaum ein Zweiter. Die in der Schau gut vertretenen Bilder der vereisten Seine, auch wenn Monet sie im Atelier beendet haben mag, wurden draußen bei winterlichen Temperaturen erarbeitet. Monet wollte die Umwelt verstehen, sich mit ihr verbinden; das weiß man, da sein Leben gut erforscht ist. Nicht umsonst handelt das erwähnte Kinderbuch von ihm anstatt von weniger durchleuchteten Malerkollegen wie Cézanne.

Monet begann künstlerisch recht konventionell, als begnadeter Porträtist und Karikaturist. Er lernte, früh angeleitet von berühmten Landschaftern, die Naturmalerei lieben, erarbeitete sich technisches Können bei Charles Gleyre und studierte das Licht in Barbizon, das für seine Freilichtmaler berühmt war. Die Barbizon-Künstler haben mit ihren atmosphärischen Bildern den Impressionismus zwar vorbereitet, doch der impressionistische Stil wird erst mit Monet um 1870 erfunden. Die „Seine in Vétheuil, bei Sonnenschein nach Regen“ von 1879, das früheste Bild in der Ausstellung, demonstriert diesen neuen, hingetupften Stil. Ufer und Fluss amalgamieren, die Häuser im Hintergrund sind kaum zu erkennen, verschwimmen zum Ornament und spiegeln rötlich aufs Wasser.

Die Maler um Monet stellten 1874 erstmals gemeinsam aus, noch weit davon entfernt, berühmt zu sein. Monets internationaler Siegeszug setzte erst um 1900 ein. Davor kannten ihn in Europa nur die wirklich Kunstversessenen, Max J. Friedländer etwa, der berühmte Kunstkenner, der freilich nie zu den Apologeten des Zeitgenössischen gehörte, sondern sich nordischen Altmeistern wie Jan van Eyck oder Dürer verschrieben hatte. Doch stellte er sich bereits in den 1880ern auf die Seite der „Hellmalerei“, wie der Impressionismus in Deutschland auch genannt wurde. Diese „Kunst der Zukunft“ löse den alten braunen „Galerieton“ ab, schreibt Friedländer, sie verkünde die Wahrheit echten Lichtes, das kein Kerzen- oder Fackelschein im Maleratelier simulieren kann.

Monets Erfolg

Zu dieser Zeit lag Émile Zolas Impressionistenroman „Das Werk“ (1885) nur auf Französisch vor, und in Berlin gab es die berühmte Kunsthandlung Cassirer noch nicht, über die später der Witz kursierte: „Mit Monet und Manet zu Money“. Damals konnte man über Monet noch streiten. Die Bezeichnung Impressionismus war 1874 als Beleidigung gegen die erste impressionistische Ausstellung vorgebracht worden, doch Monet hat die Kritik und den malerischen Akademismus seiner Zeit locker übertrumpft. Bald wurde er auf der ganzen Welt gesammelt, ganz stark durch die neuen Museen der USA, aber auch in Deutschland oder in der Schweiz, wo das Kunsthaus Zürich in den 1930ern das frühe Bildnis von Victor Jacquemont mit Sonnenschirm erwarb. 1920, noch zu Lebzeiten Monets, erschien eine erste Biografie, kurz nach seinem Tod 1926 kam die zweite heraus.Von 1974 an publizierte Daniel Wildenstein sein Werkverzeichnis, das 1996 wegen starker Nachfrage preisgünstig neu aufgelegt wurde. Das Gemäldekompendium ist ziemlich genau und vollständig, eine Art Schlussstein für Monet. Das war’s dann, oder? Wenn Kinder und Teenager diesen Maler abnicken, darf man fragen, was seine tagtäglich reproduzierte, in unzählbaren Kalenderbildern versteinerte Kunst noch aussagen kann. Abgesehen davon, dass sie, falls überhaupt auf dem Markt, exorbitante Auktionsergebnisse erzielt. Im Herbst 2016 wurde bei Christie’s ein „Getreideschober“ für mehr als 81 Millionen Dollar versteigert – neuer Weltrekord für den Maler. Wenn nichts mehr gegen Monet gesagt werden kann, was spricht dann noch für ihn?

Doch der Lauf der Geschichte kennt keinen Stillstand. Wie bei Wetterbeobachtungen zählt jede Minute, man muss nur hinschauen. Weil Monet so bekannt ist, sein Stil so natürlich erscheint, vergisst man schnell, dass er die Malerei nicht nur neu erfinden, sondern ihre große Epoche gleichzeitig beenden musste. Monet verkleinert und subjektiviert die Malerei, die bis dahin Adel, Staat und Bürger repräsentierte. Seitdem ist das Gemälde kein großer „Schinken“ mehr, es gibt nicht mehr den einzigartigen, historisch bewegenden, heldenhaften Augenblick wieder, sondern einen wandelhaften Eindruck, eine Impression. Monet sieht prozesshafte Umwelt, wo vorher Urzustände gesucht wurden. Dabei macht er ein Subgenre zur Hauptsache, die „Studie“ des 19. Jahrhunderts nämlich, eine flüchtig-präzise Aufnahme von Lichtstimmung, Landschaft oder Wolken. Wer in Monets Bildern Skizzenhaftes entdeckt, hat gut hingeschaut; wer sie für reine Studien hält, liegt falsch.

Das Festhalten von Licht und Bewegung ist solides Programm, das Monet (sommers wie winters über die Launenhaftigkeit von Licht, Wind und Wetter fluchend) draußen vor den Objekten exerziert. Nachdem er seinen Stil und seine Malweise gefunden hat, arbeitet er wie besessen an der Synchronisation von Landschaft und Gemälde, das zeigt die konzentrierte Schau in der Fondation Beyeler beispielsweise mit den jahreszeitlichen Gemälden von der Seine. Monet entdeckt das Licht neu, als es von industriellem Qualm und Eisenbahndampf verunklart wird, das wiederum sieht man auf seinen berühmten Bahnhofsdarstellungen. Auch auf den zehn gezeigten London-Bildern ahnt man großstädtische Luftverschmutzung.

Landschaft ist bei Monet menschlich geprägte Kulturlandschaft, darüber mokierte sich Zola schon bei dessen präimpressionistischem „Frühstück im Grünen“ von 1865/66: „Sobald die Natur nicht den Stempel unserer Sitten trägt, scheint sie für ihn uninteressant zu werden.“ Es stimmt, Monet drückt der Natur seinen Stempel auf, er kann gar nicht anders, da ja seinerzeit die Natur zur Umwelt, zu einem menschlich geprägten Ökosystem wird, in dem alles kausal verschränkt ist. Diese Umwelt will Monet durchdringen. Er ist Gartenfan und Lichtliebhaber, er reibt sich in Wetterbeobachtungen auf. Kaum jemand hat die Welt so getreulich abzubilden versucht wie er. „Jetzt habe ich mir dummerweise einen Rheumatismus zugezogen“, schreibt Claude Monet im Juli 1890. „Ich muss eben für meine Sitzungen bei Schnee und Regen büßen.“ Im Oktober 1890: „Ich arbeite tüchtig (…) um das wiedergeben zu können, was ich suche: ›den Augenblick‹, vor allem das, was die Dinge umgibt, und die Einheit des Lichtes über den Dingen (…) ich bin immer mehr darauf versessen, das wiederzugeben, was ich empfinde.“ Und kaum jemand vor Monet hat den eigenen Blick – das, was er „empfindet“ – so wichtig genommen und gleichzeitig die Umwelt präziser wiedergegeben. Ganz gleich, ob draußen oder im Atelier.

„Ob meine ›Kathedralen‹, meine ›London‹ und andere Bilder nach der Natur gemalt sind oder nicht, geht niemanden etwas an“, schreibt er später an seinen Kunsthändler Paul Durand-Ruel. „Ich kenne so und so viele Maler, die nach der Natur malen und schauderhafte Sachen machen. (…) Das Resultat ist alles.“ Das bedeutet wiederum: Das Bild ist alles, das autonome Kunstwerk ist alles. Einmal steht die Umwelt im Vordergrund, dann wieder das Kunstwerk und der menschliche Blick. Dieser Dualismus lässt sich bei Monet nicht auflösen. So führt die Ausstellung durch thematische Räume, etwa zu den Ansichten der Seine, vorbei an Küsten und Felsen, durch Bäume und nach London, bis dann am Ende im letzten Saal die Seerosen warten. Diese späten, fast ungegenständlichen Bilder verweisen auf die Geschichte der abstrakten Kunst, die nicht zuletzt für das Beyeler-Museum zentral ist. Abstraktion und Entfremdung werden jedoch mit Kontemplation gekontert; das erledigen schon Monets Bilder. Zudem soll es während der Ausstellung für kleine Gruppen atmosphärische Führungen im frühen Morgenlicht geben.

Genialität hat bei Monet etwas Reifes, das der sprühenden, sogar im schwarzen Schatten der Dinge leuchtenden Farbigkeit entgegentritt. In Basel sieht man das beim Londoner Parlament oder bei den Küstenfelsen. Vielleicht ist es dieser reife Ernst des Sehens, der seiner Kunst, wiewohl von manchen bis ins 20. Jahrhundert ignoriert, am Ende zum Sieg verholfen hat. Nach dem Kinderbuch und der Teenie-Schwärmerei ist das meine dritte Monet-Erfahrung. Man kann bis heute von ihm lernen, dass unser Sehen die Welt genauso stark formt wie die Welt das Sehen.

Der kürzlich verstorbene Kunstkritiker und Schriftsteller John Berger hat sich ein Leben lang mit diesem Gedanken beschäftigt. Sehen kommt in der menschlichen Entwicklung vor dem Sprechen, ein Kind sieht und erkennt, noch bevor es der Sprache mächtig ist. „Durch das Sehen bestimmen wir unseren Platz in der Umwelt“, schrieb Berger im Jahr 1972 in seinem Kunstbuch-Bestseller „Ways of Seeing“. In seiner Argumentation, die in genialer Weise Popkultur und hohe Kunst kurzschloss, kam Monet zwar nicht vor, doch das hat er später nachgeholt und über dessen melancholischen Blick reflektiert, der auf Porträtfotografien gut zu erkennen ist.

Berger glaubte, die Melancholie rühre daher, dass Monet die Welt zwar genau wiedergeben wollte, es letztlich aber nicht schaffte. Das Einzige, was er mit seiner Kunst festhalten konnte, waren Erinnerungsbilder. Erinnerungen an einen Augenblick, der bereits nicht mehr existierte.

Service

ABBILDUNG GANZ OBEN

Land, Wasser und Luft verschmelzen bei Monet zu ätherischen Farbmassen: 1903 malte er die Londoner „Charing Cross Bridge“ im Nebel (Foto: President and Fellows of Harvard College)

AUSSTELLUNG

„Claude Monet“

Fondation Beyeler, Riehen/Basel

bis 28. Mai 2017