Best of 2018: Eglė Otto – Unter die Haut

Die Hamburger Künstlerin Eglė Otto schafft Körperbilder für das neue Geschlechterverständnis der Gegenwart: Ihre Malerei braucht keine eindeutigen Kategorien

Von

22.01.2018

Dieser Beitrag hat unsere Leser in diesem Jahr besonders begeistert.

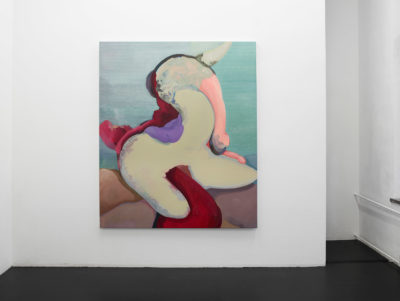

In ihrer Malerei bewegt sich Eglė Otto vom Gegenständlichen ins Abstrakte, lenkt den Blick vom Vertrauten in Freiräume, wo Farben und Formen nichts mehr darstellen müssen. Ineinander verschlungene Körperteile verschmelzen mit reinen Farbfeldern und tastenden Umrisslinien. Hautfarbe mischt sich mit gedeckten Tönen und schriller Buntheit. Für ein paar Sekunden hält sich das Auge am vermeintlich Expliziten fest – an einer Hand, einer Brust, einem schwangeren Bauch, der sich an ein Bein schmiegt – nur um im nächsten Augenblick das gängige Motivvokabular komplett aufzulösen. Eindeutige Kategorien greifen hier nicht mehr. Otto erfindet eine Bildsprache, die für das Geschlechterverständnis der Gegenwart steht: Ihre Malerei ist fluid, im Werden begriffen.

Otto, 1976 in Litauen geboren, lebt und arbeitet seit mehr als dreißig Jahren in Hamburg. Während sie sich an der in ihrem Studium an der Hochschule für bildende Künste noch mit der traditionell „weiblichen“ Blumenmalerei befasste, lässt sich ihre neue Serie, die nun erstmals in der Galerie Mathias Güntner zu sehen ist, keinem klassischen Genre mehr zuordnen. Für die Körperlandschaften muss man nach neuen Worten suchen, weil das allzu Naheliegende, das Gelernte nicht ausreicht.

Wie spricht man über Eglė Ottos Bildsprache?

In ihrer Malerei geht es nicht nur um eine reine Umkehrung des Mantras, mit dem John Berger die Blickregime der westlichen Kunstgeschichte beschrieb: „Männer handeln, und Frauen treten in Erscheinung. Männer sehen Frauen an. Frauen sehen sich, wie sie angesehen werden.“ Den Suchbewegungen, die Otto mit Pinsel und Spachtel vollzieht, verleiht eher die Schriftstellerin Maggie Nelson in ihrem autobiografischen Essay „Die Argonauten“ von 2015 Ausdruck, wenn sie sich sprachlich im Dazwischen bewegt und keine eindeutigen Pronomen mehr braucht. Zitate von Eileen Myles, Gilles Deleuze, Judith Butler und Roland Barthes verbindet Nelson mit ihrer eigenen Geschichte: mit Schwangerschaft, Verlust und der Frage, wie queeres Familienglück aussehen kann.

Gendertheorie und kunsthistorische Stilbezüge sind auch in Ottos Bilder eingemalt. Man meint den Einfluss von Maria Lassnigs Körpergefühlsfarben, Louise Bourgeois’ schwebenden Stofffiguren und Sarah Lucas’ trockenem Humor zu spüren. Gleichzeitig muss man nicht alle Referenzen decodieren, um sich von Ottos Malerei angezogen zu fühlen. Im Gegensatz zur feministischen Avantgarde der Siebzigerjahre geht es ihr nicht um eine einseitige Dekonstruktion von traditionell „weiblichen“ oder „männlichen“ Posen. Sie reflektiert den Einfluss von Malerinnen wie Alice Neel und Agnes Martin genauso wie den der Künstlerkollegen. Die Stärkung des weiblichen Blicks bedeutet für sie keine Schwächung der männlichen Perspektive: Beide existieren in ihrer Malerei nebeneinander, miteinander, füreinander.

Kampfansage an den Geschlechterkampf

Es ist kein Geschlechterkampf, den Otto auf der Leinwand inszeniert. Von ihren Bildern geht eine innere Balance aus, die versöhnlich stimmen will. Gleichzeitig wird der Farbauftrag als körperlicher Kraftakt erfahrbar, als sanftes Ringen um Raum. Alles scheint sich zu winden und hinauszudrängen, bis jede Farbe auf der Leinwand ihren Platz einnehmen kann.

Welchen Platz Künstlerinnen in der Kunstgeschichte verdienen, führt Otto in einer kleinen Fotoarbeit vor, die als Fußnote zu ihren Gemälden in einer Nische, an der Rückwand des Ausstellungsraums, angebracht ist. Man sieht Otto dabei, wie sie ihrer Tochter und ihrem Sohn die eigene Unterschrift auf den Arm setzt. „Eglė Otto signiert ihre Kinder“ überschreibt den Kniff des italienischen Konzeptkünstlers Piero Manzoni, der im künstlerischen Machogestus alles zu Kunst erklärte, was seine Unterschrift trug. In dem Otto ihre Kinder zum Kunstwerk macht, schreibt sie sich nicht nur spielerisch selbst in die Kunstgeschichte ein, sondern schreibt auch her story zu history um. Gleichzeitig führt sie vor, dass eine Frau heute ganz selbstverständlich verschiedene Rollen übernimmt: Malerin, Mutter, selbstironisches Künstlergenie.

Service

Ausstellung

Eglė Otto – this is not what Adorno was trying to say

kuratiert von Isabelle Meiffert

Galerie Mathias Güntner, Hamburg, bis 27. Januar 2018