Sieg nach Punkten

Yayoi Kusama begeistert mit ihren kosmischen Kunstwelten Menschen weltweit. Eine Retrospektive im Berliner Gropius Bau zeichnet nun ihren sechs Jahrzehnte währenden Weg zur populärsten lebenden Künstlerin nach

Von

04.06.2021

/

Erschienen in

WELTKUNST Nr. 185

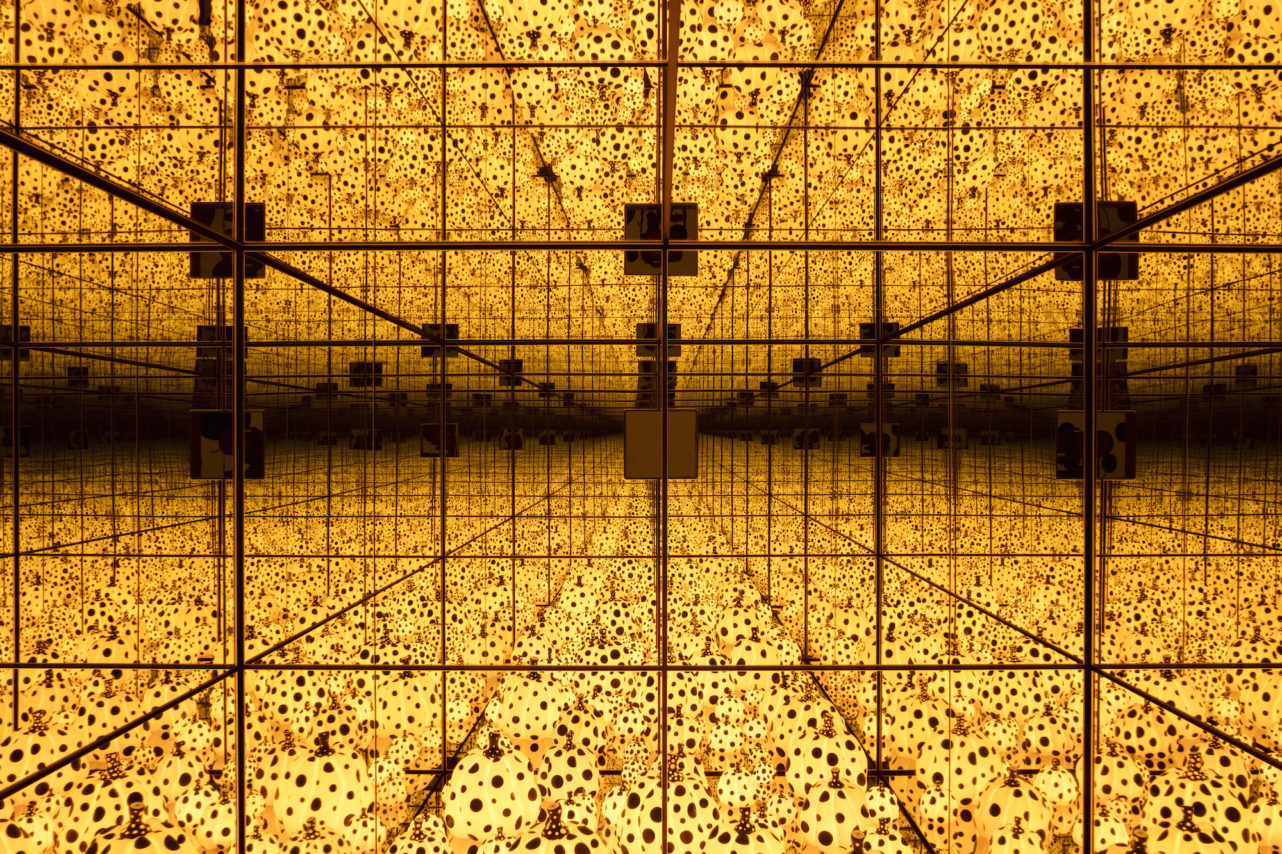

Wenn Aliens die Erde übernommen haben, könnte die Kunst so aussehen: Allein steht man in einem dunklen Raum und schaut auf ein Wirrwarr gebogener Metallstangen, an denen Leuchtkugeln hängen. Jede Kugel wechselt ihre Farbe, lautlos, langsam und unaufhörlich, wobei sie das Spektrum des Regenbogens durchmisst. Aus brennendem Rot wird strahlendes Gelb und schließlich tief schimmerndes Violett. Der versetzt einsetzende Rhythmus der Kugeln und ihre schiere Anzahl machen es unmöglich, im bunten Blinken ein sinnvolles Muster zu erkennen. Vollverspiegelte Wände verlängern den Raum ins Unendliche. Es ist, als ob man in die Tiefe einer unbekannten Galaxie blickt und darin eine fremde Präsenz spürt, die man nicht vollständig begreift.

Etwas Rätselhaftes hat auch die Schöpferin des blinkenden Universums, Yayoi Kusama. In der New Yorker Szene der späten Fünfzigerjahre dürfte die zierliche Japanerin tatsächlich wie eine Außerirdische gewirkt haben, schon weil sie bei Vernissagen gern Kimono trug. Seither hat sich der Kuriositätsfaktor noch verstärkt. Von der Künstlerin, die 1977 freiwillig in eine psychiatrischen Klinik in Tokio umzog, werden allerlei Schrulligkeiten erzählt – die allerdings einen wichtigen Teil ihres enorm erfolgreichen Images bilden: Die 92-Jährige ist mit ihren Spiegelräumen und Punktbildern die populärste lebende Künstlerin und dem breiten Publikum bekannter als männliche Kollegen vergleichbaren Alters und Kalibers wie Gerhard Richter oder Jasper Johns.

Der Gropius Bau in Berlin hätte nun bei der ersten deutschen Kusama-Retrospektive die Sensationsgier einfach anfüttern können. Umso schöner, dass man sich stattdessen entschlossen hat, das Auragewebe um Kusamas Œuvre konzentriert und gekonnt aufzudröseln. Eine fast sechs Jahrzehnte füllende Karriere ordnet sich in 20 Räumen. Spannend sind die Rekonstruktionen früher Ausstellungen Kusamas mit Werken und Dokumentationsmaterial, die den kunstgeschichtlichen Stellenwert der Japanerin verdeutlichen. Man sieht, wie sie auf den Zeitgeist und die globalen Kunstentwicklungen blitzschnell reagierte und sie für sich nutzte.

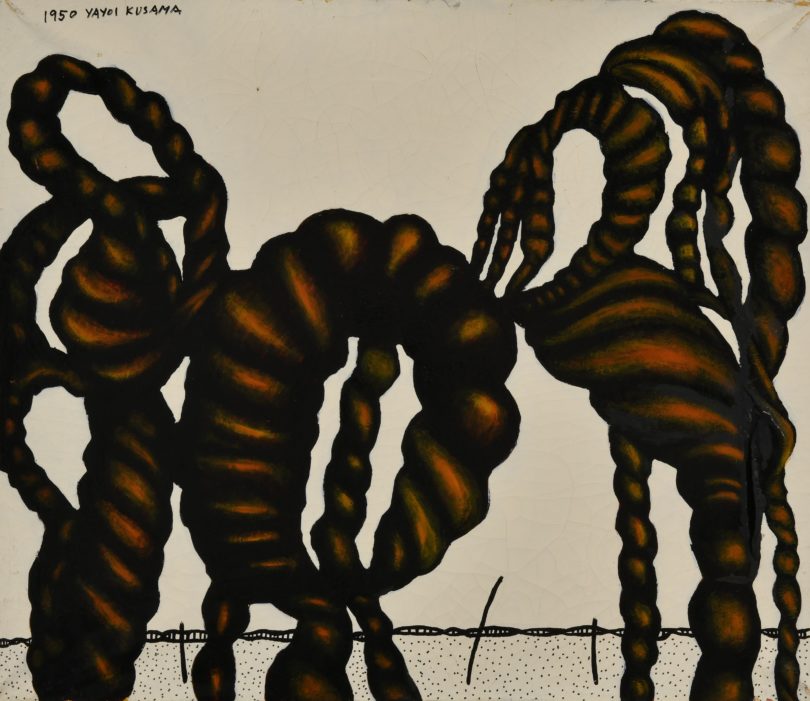

Mit der Nachbildung von zwei Einzelschauen in einem Gemeindezentrum ihrer Heimatstadt Matsumoto beginnt die Erzählung im Jahr 1952: Semiabstrakte Gemälde und Gouachen der damals 23-Jährigen mit etwas schmutzig wirkender Farbgebung und Titeln wie „Accumulation of Corpses“ (1950) könnten auf das wenige Jahre zuvor erlittene Kriegstrauma Japans hinweisen. Doch tauchen auch schon in frühen Bildern wie „The Moon“, „A Flower with Nets“ oder „Speurim“ (alle 1952) jene gemalten Zellstrukturen und Punktansammlungen auf, die später für ihre Kunst wichtig werden.

Einen evolutionären Sprung macht Kusamas Malerei dann mit dem Umzug nach New York im Jahr 1958. Unter dem Eindruck der Monumentalkunst des abstrakten Expressionismus schafft sie ebenfalls riesige Bilder, die bis auf ein dunkles Punktraster jedoch nahezu monochrom weiß wirken. Mit Tausenden Pinselstrichen sind diese Leinwände gefüllt, und wer in der Werkgruppe eine Uniformität vermutet, wird in der Berliner Nahsicht eines Besseren belehrt. Ihr Duktus ist variabel: Im Bild „Pacific Ocean“ von 1958 bilden breite Pinselschwünge die Grundlage, auf die Kusama blaugraue Tupfen aufgetragen hat, während sie im gleichnamigen Werk von 1960 mit weißer Farbe ein dichtes Netz kleiner pastoser Halbmonde setzt und die Punkte im Negativ durch den freigelassenen Untergrund entstehen. Verschiedene Gestaltungsmittel der gestischen Nachkriegsabstraktion werden von Kusama hier gekonnt adaptiert – allerdings in Form einer universalen Kunst ohne klare Schöpfergeste, die im Denken an die zeitgleiche Zero-Bewegung erinnert. „In einem Manifest erklärte ich, dass alles, ich selbst, die anderen und das gesamte Universum, durch die astronomische Akkumulierung von weißen, aus Punkten geknüpften Netzen aus Nichts ausgelöscht werde“, schreibt die Künstlerin in ihrer Autobiografie zu diesen Bildern, die sie als „Infinity Net“-Werkgruppe bezeichnet. Fortan bestimmt der Punkt ihre Kunst.

Kusamas Polka Dots, Maschen und Zellstrukturen basieren auf der Idee der Vervielfältigung des Gleichen, so gerät sie Anfang der Sechziger in die Strömung der seriellen Kunst, die etwa von Andy Warhol propagiert wird. Vielleicht kennt sie dessen Bild „100 Cans“ von 1962, jedenfalls erhöht sie den Einsatz und zeigt 1963 in der Gallery Gertrude Stein ihre „One Thousand Boats Show“: In einem schwarz gestrichenen Raum steht ein Ruderboot auf dem Boden, das mit weißen, phallischen Stoffskulpturen überwuchert ist. An den Wänden hängen noch 999 fotokopierte Poster derselben Installation. Vor allem diese Idee einer „Kunsttapete“, die später wiederum Warhol aufgreift, markiert Kusamas Schritt vom Einzelobjekt zur Rauminstallation. Zwei Jahre später richtet sie den ersten Spiegelraum „Phalli’s Field“ ein und legt sich für ein Foto auf den Boden voller rot gepunkteter Stoffpenisse. Spiegelnde Environments dürfte sie während ihrer Europareisen beim Schweizer Zero-Künstler Christian Megert gesehen haben – doch Kusama verleiht diesen selbstreflexiven Situationen eine besondere amerikanische Note und deutet sie zu narzisstischen und voyeuristischen show rooms um: Wer aber in Berlin seinen Kopf in „Kusama’s Peep Show“ von 1966 steckt, wird vielleicht enttäuscht sein, neben bunt blinkenden Lichtern lediglich seinem eigenen gespiegelten Antlitz zu begegnen.

In der Retrospektive ist immer wieder sehr schön zu sehen, wie Kusama die gezielte Verwirrung von Schein und Sein betreibt. Einerseits inszeniert sie sich für TV-Berichte als Prinzessin im Wunderland, die sich an einer mit Stoffphalli überzogenen Spiegelkommode die Haare kämmt. Ein männlicher Fernsehsprecher kalauert zweideutig vom „fruchtbaren Umgang mit der Pop-Art“. Anderseits behält sie das Kommando: 1967 sind es im „Love Room“ in Den Haag ihre männlichen Zero-Kollegen, die die Hüllen fallen lassen und von ihr mit Punkten bemalt werden. Als wenig später in New York ihre radikalen Nackt-Protest-Happenings stattfinden, die den Einzug der Hippies in die Kunstwelt ankündigen, bezahlt sie dafür professionelle Tänzerinnen und Tänzer. Sie selbst bleibt die weiterhin verhüllte „Oberpriesterin der Punkte“. Zweifellos steckt auch eine feministische Haltung in dieser Position, die Kunstwelt nach eigenem Willen zu gestalten.

Als Kusama 1973 nach Japan zurückkehrt und ihre Kunst danach dekorativer wird, sich die Punkte ab den Achtzigerjahren auf Riesenleinwänden und Großskulpturen ausbreiten, zeigt sich eben auch, dass die Künstlerin den Hunger des Kunstmarkts ebenso mühelos bedienen kann wie ein Jeff Koons. Und in ihrem Drang zur umfassenden Gestaltung gelingen ihr immer wieder Geniestreiche: Lange hat man im Gropius Bau keine so gelungene Installation mehr gesehen, wie jetzt die gigantischen Tentakel im Atrium, die zum Rauschen der Virus-Luftreiniger nichts anderes behaupten als die Andersartigkeit der Kunst. Hier zeigt sich die Dimension von Kusamas Vision, die auf Überwältigung abzielt – einen dabei aber irgendwie freundlich und tröstlich umarmt.

Eindeutig sind es emotionale Werke, an denen die Analyse scheitern muss: „The Eternally Infinite Light of the Universe Illuminating the Quest for Truth“ nennt die Künstlerin den eingangs geschilderten blinkenden Spiegelraum, ihr jüngstes Werk. Dabei ist sie lang genug im Geschäft, um zu wissen, dass eine „quest for truth“ – also eine Suche nach der Wahrheit – nie zum Ziel führt. Sondern bestenfalls das Ziel selbst ist. Kusama jedenfalls gestaltet diese Suche für das Publikum so unterhaltsam, wie kaum jemand sonst.

Service

AUSSTELLUNG

»Yayoi Kusama: Eine Retrospektive«,

Gropius Bau, Berlin,

bis 15. August 2021