Die Kunst ist da!

Mit der Eröffnung des Westflügels präsentiert das Humboldt Forum endlich die ethnologische Sammlung. Nun können sich die Menschen selbst ein Bild von Deutschlands größtem und umstrittenstem Museumsprojekt machen

Von

23.09.2021

Das Humboldt Forum wird es nie allen recht machen können, dafür verlief die Gründungsgeschichte zu ungut und waren die Debatten um Deutschlands größtes Kulturprojekt in den letzten Jahren zu erbittert. Von der Totalverdammung und der Forderung, alle Objekte an die ehemals kolonial besetzten Länder zurückzugeben, bis zu der übertriebenen Heilserwartung, hier ließe sich die Idee des Museums völlig neu erfinden und die ganz große Verständigung zwischen den Weltkulturen in Gang setzen: Da können Sammlungskustoden, Ausstellungskuratoren, aber auch die zuständigen Politiker eigentlich nur scheitern.

Nach dem derzeitigen Stand sieht es nicht nach Scheitern aus. Gewiss, der Widerspruch zwischen der preußisch-monarchischen Schlossfassade und dem nostalgischen Gestus ihrer Rekonstruktion einerseits und dem modernen Innenleben eines Museum für die außereuropäischen Kulturen als Gegenpol, wird immer eine Hypothek sein. Ebenso die mediokre Architektur von Franko Stella, die zwar (wie man jetzt sieht) funktional ist und die Besuchermassen bewältigen kann, aber zu großen Teilen nichtssagend aussieht und eher an Einkaufszentren, Büro- oder Messegebäude erinnert.

Aber seit der Kulturtanker mit seinen heterogenen Inhalten am 20. Juli für das Publikum eröffnete, herrscht hier eine offene und lebendige Atmosphäre. Bislang 150.000 Besucher schauten sich die ersten Wechselausstellungen an, etwa die klug konzipierte Schau über den Glanz und das Elend des Materials Elfenbein, nutzten das (ebenso beliebte wie abgelehnte) Multimedia-Spektakel „Berlin Global“ oder die interaktive Wissenschaftspräsentation der Humboldt Universität. In gelöster Stimmung durchwandern die Menschen das Haus, sitzen weit verteilt im Schlüterhof, erfreuen sich an dem exzellenten und gut organisierten Selbstbedienungsbistro, während überall im Haus freundliche Mitarbeiter für einen geregelten Betrieb sorgen.

Eine Teileröffnung

Seit heute ist endlich auch das Herz und der Hauptzweck des Ganzen zugänglich: der Museumstrakt im zweiten und dritten Obergeschoss mit den afrikanischen, ozeanischen und asiatischen Sammlungen. Es ist eine Teileröffnung, in der „Westspange“ um den Eosanderhof sind jetzt rund 3000 Werke auf 4000 Quadratmetern zu besichtigen. Mitte 2022 folgt der größere östliche Teil, der den Schlüterhof umrundet. Insgesamt werden dann rund 27.000 Objekte auf 20.000 Quadratmetern zu sehen sein.

Das große Ganze lässt sich also nur in Ansätzen beurteilen, zumal in den noch kommenden Saalfluchten die meisten der von den Gründungsintendanten Neil MacGregor, Horst Bredekamp und Hermann Parzinger verordneten Themenräume untergebracht sind. Die Sonderausstellungen dort werden von der Stiftung Humboldt Forum, also dem Team von Generalintendant Hartmut Dorgerloh in Kooperation mit den Museumskustoden und Akteuren aus „Herkunftsgesellschaften“ bespielt. Für die Präsentation der Sammlungen dagegen sind die Staatlichen Museen allein zuständig. Auch dieser Zuständigkeits-Wirrwarr trägt zur Grundproblematik des Hauses bei.

Für die meisten Besucher werden alle diese Verwicklungen und Entstehungskalamitäten im Hintergrund ohnehin nicht interessant sein. Sie wollen schauen und etwas über die fernen Kulturen lernen. Für beides ist jetzt schon in Hülle und Fülle gesorgt. Denn diese Vision zumindest ist aufgegangen: dass die herausragenden, zum Teil weltberühmten Artefakte aus Dahlem, wo nach der Wiedervereinigung kaum noch jemand hinkam, im Zentrum Berlins (und in unmittelbarer Nähe zur Museumsinsel) endlich zur Geltung kommen und ein großes Publikum erreichen.

Wer sich jetzt auf die eröffneten Teile des Ethnologischen Museums und des Museums für Asiatische Kunst konzentriert, auf die herrlichen Objekte selbst und die vielen Wissensangebote in Form von ausführlichen Beschriftungen, Wandtexten, Landkarten, Fotografien, Filmen und Medienstationen, muss viel Zeit einplanen. Ist erst einmal alles fertig, dann wird der Rundgang durch Afrika, Asien, Ozeanien und Amerika an einem Tag kaum zu schaffen sein.

Natürlich schwebt über allem die immer stürmischer werdende Debatte um das Erbe des Kolonialismus. Wie sind die Untaten der Europäer und speziell der Deutschen in Afrika und in der Südsee angemessen zu thematisieren? Welche Objekte wurden unrechtmäßig erworben oder gar mit Gewalt geraubt? Wie können die zahllosen ungeklärten Fragen zu den Provenienzen in der Präsentation dargestellt werden? Was muss zurückgegeben werden? Und wie stehen wir heute zu dieser Last der Geschichte, wie kolonialistisch gesinnt ist unsere Gesellschaft immer noch?

Die einleitende Ausstellung „Ansichtssache(n)“, erarbeitet von der jungen deutsch-kamerunischen Kulturwissenschaftlerin Eboa Itondo, geht den Spuren des Kolonialismus in Deutschland anhand von einzelnen Schicksalen, Geschichten und Anekdoten nach. Etwa Namibier, die seit den späten Siebzigern als Kinder in der DDR lebten. Oder Klischees und Vorurteile über Afrika, die in den Schulbüchern bis heute benutzt werden. So sollen wir erst einmal darauf eingestimmt werden, dass wir alle nicht frei sind von kulturellen Überheblichkeiten. Ob uns das Humboldt Forum davon befreit, ist eine andere Sache.

Der Kolonialismus ist allgegenwärtig

In fast allen Kapiteln des Rundgangs werden – mal mehr, mal weniger prominent – die Eroberungen, Zerstörungen und Raubzüge der Kolonialherren thematisiert. Auch der Komplex der Restitution ist nicht ausgespart. Im Afrika-Teil ist ein ganzes Schaumagazin unter dieser Perspektive eingerichtet. Leider geraten die Einzelobjekte dabei etwas ins Hintertreffen. Denn wer zum Beispiel mehr über eine der faszinierenden Mangaaka-Figuren aus dem Kongo wissen will, ist auf eine schlecht funktionierende Medienstation angewiesen. Hier wären ein paar Beschriftungen mehr hilfreich. Ansonsten werden in allen Sälen sowohl die Kontexte wie die Details zu den Kunstwerke ausreichend erklärt. Das ist ja die Gratwanderung in ethnologischen Museen: die Ästhetik der Exponate und die Didaktik miteinander in Einlang zu bringen. Hier ist es im Großen und Ganzen gelungen.

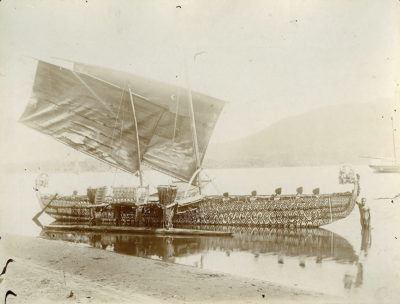

Franko Stellas eintönige Räume mit ihren vielen störenden Rundstützen und dem eisig hellen Gussboden (dessen Auswahl Viola König, die ehemalige Direktorin des Ethnologischen Museums verbrochen hat) sorgen für eine kalte Atmosphäre. Die wuchtigen, leider oft wenig inspirierten Vitrinenarrangement des New Yorker Museumsgestalters Ralph Appelbaum verstärken die an vielen Stellen recht unsinnliche Stimmung noch. Im großen Saal zur nördlichen Seidenstraße sind die Objektkästen in zackig emporragende, ja ziemlich hässliche Wandklumpen eingelassen. Ein Tiefpunkt, nämlich ein öder weißer Riesenkasten ist die Halle für die Südseeboote. Ist man über eine Treppe erst einmal unten angelangt, dann kann man sich von der hochseetauglichen Handwerkskunst der Bootsbauer begeistern lassen, das berühmte Luf-Boot als Höhepunkt, und lernt auch einiges über die Kultur und Natur der Südseeinseln.

Die grauenhafte „Strafaktion“ der deutschen Kriegsmarine auf der Insel Luf Ende 1882 wird thematisiert, weniger die unklaren Umstände der Erwerbung des Boots 1903 durch einen deutschen Unternehmer. Pünktlich zur Eröffnung präsentierte das Museum die von ihm beauftragte Recherche eines Filmemachers in Papua-Neuguinea. Er konnte tatsächlich Nachfahren der vertriebenen und ermordeten Luf-Bewohner ausfindig machen. Einer von ihnen freut sich in einer Videobotschaft, dass das Boot in Berlin zu sehen sei und wünscht sich, es mit einer Gruppe hier genau zu studieren, um ein neues Schiff in Erinnerung an die Vorfahren zu bauen. Ein versöhnliches Zeichen, das aber eher Ansporn sein muss, die jahrzehntelang vernachlässigte Provenienzforschung voranzutreiben.

Sinnliche Ostasien-Inszenierung

Unsicherheit herrschte offenbar bei der Einrichtung des Kamerun-Saals. Hier geht es vor allem um die deutsche Kolonialherrschaft, alles andere gerät ins Hintertreffen. Der prachtvolle Glasperlen-Thron, den Sultan Njoya als Beschwichtigungsgeste an Kaiser Wilhelm II. schenkte, kommt hier vor lauter Inszenierung der Politik in seiner kunsthistorischen Bedeutung nicht zur Geltung. Man staunt über die vielen schönen Holzskulpturen und erhält doch kein plastisches Bild von den vielfältigen Kulturlandschaften Kameruns.

Für Ozeanien und den australischen Kontinent gelingt das viel besser. Hier kann man regelrecht schwelgen angesichts all der herrlichen, meist geschnitzten Objekten, den hohen ästhetischen wie handwerklichen Standard bewundern. Was sich hier noch als koloniale Raubkunst erweisen wird und womöglich restitutiert werden muss, ist eine andere Frage. Mitreißend sind auch die indischen Buddha-Statuen oder aus dem Gebiet des heutigen Pakistans die Ghandara-Skulpturen mit ihrem griechisch beeinflussten Naturalismus.

Am gelungensten ist die Inszenierung der indischen Moghul-Epoche sowie der japanischen, chinesischen und koreanischen Kunst. Gegenüber diesen hoch entwickelten Kulturen herrscht kein europäischer Hochmut, der museologisch bekämpft werden muss; da durfte man sich offenbar auch einer sinnlicheren architektonischen Gestaltung hingeben. Mit hellen Holzwänden schuf Appelbaum hier stimmungsvolle Raumkompartimente für die zarten Malereien oder Keramikwerke, die Stellas dröge Hülle vergessen machen.

Wie sich ein historisches Ambiente andeuten lässt und dabei trotzdem ein durch und durch moderner Schauraum entsteht, demonstriert der chinesische Architekt und Pritzker-Preisträger Wang Shu im Saal zur Hofkunst Chinas. Von der Decke hängt eine gewaltige hölzerne Dachkonstruktion in Anlehnung an eine traditionelle Pagode, lehmverputzte Wände und ein edler Boden aus schwarzen Steinplatten bilden die perfekte Bühne für einen Kaiserthron samt Paravent und vielen anderen Kostbarkeiten bis hin zu Ai Weiweis Haus aus gepresstem Tee. Fantastisch, wenn das ganze Museum so aussähe.