Der Tausendsassa von Worpswede

Drei Ausstellungen in den Worpsweder Museen zeigen die Vielfalt des expressionistischen Künstlers Bernhard Hoetger

Von

12.06.2024

/

Erschienen in

Weltkunst Nr. 227

In Worpswede erfand kurz nach 1900 Paula Modersohn-Becker die moderne deutsche Malerei. Und der Künstler Heinrich Vogeler erschuf sich hier mit dem Barkenhoff eine perfekte Jugendstilidylle. Zu diesen zwei Geschichten gesellt sich noch eine dritte, die weniger bekannt ist – obwohl ihr Protagonist das Künstlerdorf im niedersächsischen Teufelsmoor so nachhaltig prägte wie kein Zweiter. Der Bildhauer und Architekt Bernhard Hoetger hat Worpswede vieles hinterlassen: unter anderem drei spektakuläre expressionistische Backsteinhäuser der Jahre 1921 bis 1928 mit organisch-krummen Balken und höhlenartigen Interieurs, darunter das vom Volksmund so getaufte „Kaffee Verrückt“. Dazu kommen ein eher sachlich gehaltenes Museum für die Künstlerkolonie (die Große Kunstschau), ein lachender Steinbuddha im Park, die lebensgroße Skulptur für das Grab Paula Modersohn-Beckers auf dem Friedhof und der Niedersachsenstein auf dem Weyerberg – ein recht abstraktes, expressionistisches Gefallenendenkmal mit mythisch-nordischen Anklängen. Man kann es auch kurz sagen: Es ist nicht leicht, in Worpswede seinen Hund auszuführen, ohne dabei an einem Werk Hoetgers vorbeizukommen.

Der 150. Geburtstag des Künstlers bietet nun den Worpsweder Museen den Anlass, sein Œuvre einmal umfassend zu präsentieren. Zudem kommt am 25. Juli ein Doku-Drama der Regisseurin Gabriele Rose in die Kinos, das unterhaltsam in die Lebensgeschichte des 1874 im westfälischen Hörde (heute ein Teil von Dortmund) geborenen Hoetgers einführt. In nachgestellten Szenen verkörpert Moritz Führmann den Künstler. Viel Gewicht legt der Film auf seine Sozialisation kurz nach 1900 in Paris, wo der Bildhauer teilweise hungerte und ohne Obdach lebte, bevor er allmählich erfolgreicher wurde, so dass auch Sammler und Museen Werke ankauften. Eine Heirat mit der begüterten Helene Natalie Haken, genannt „Lee“, im Jahr 1905 beendete dann alle Geldsorgen. In Paris lernte Hoetger zudem die junge Malerin Paula Modersohn-Becker aus Worpswede kennen. Erst nach ihrem frühen Tod 1907 kam der Bildhauer in das niedersächsische Dorf, doch blieb sie ihm ein wichtiger Fixpunkt. „Das Lebendige dieses Künstlerortes, dieser Künstlerkolonie hat auch viel mit Gerhard Hoetger zu tun“, sagt Beate C. Arnold, künstlerische Leiterin des Barkenhoffs und der Großen Kunstschau, die als eine der Expertinnen im Film zu Wort kommt.

Als Auftakt für den Ausstellungsparcours bietet sich zunächst die Station im Barkenhoff an, da sie die kreative Vielfalt Hoetgers am eindrücklichsten darstellt. Durch seine Wirken in Paris und in der Künstlerkolonie Mathildenhöhe in Darmstadt hatte sich der Bildhauer bereits einen Namen gemacht, bevor er 1914 nach Worpswede zog. Seine nun im Barkenhoff gezeigte frühe Skulptur „Eva auf dem Schwan“ (1907), die in der Reduktion der Formen ein wenig an Figuren von Aristide Maillol erinnert, stammt noch aus der Schaffensphase des „Gerechtigkeitsbrunnens“ – dieser war sein erster großer Auftrag, den er 1909 für Baron August von der Heydt in Elberfeld realisierte. Ein wichtiger Aspekt dieses Ausstellungsteils ist die Gemeinschaft Vogelers und Hoetgers: Letzterer arbeitete in der Kunsthandwerkerriege im Barkenhoff mit und gründete dann 1923 die „Worpsweder Kunsthütten“. Die Schau präsentiert einige seiner Designentwürfe – Art-déco-Keksdosen für Bahlsen, Aschenbecher in Form von Fantasietieren oder in ihrer Motivik fast abstrakte Tapisserien. Hoetger zielte auf die komplette Durchgestaltung des Alltagslebens, in diesem Anspruch ähnelte er Vogeler.

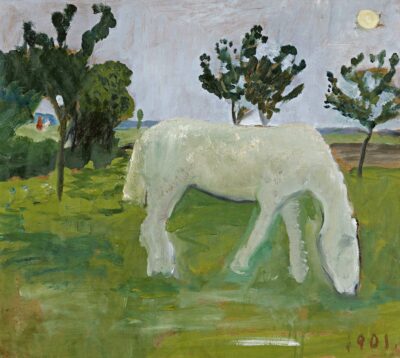

Die stilistische Heterogenität Hoetgers führt allerdings zu manchen Überraschungen: Auf die eher unerforschte malerische Seite konzentriert sich die Worpsweder Kunsthalle. Landschaften und Blumenstillleben, sehr farbintensiv, sehr pastos und wild aufgetragen – man steht doch rätselnd davor. Stärker in die Tiefe geht der Ausstellungsteil in der Großen Kunstschau, in dem man die verblüffende Bandbreite des bildhauerischen Schaffens bewundern kann. Für eine Büste der Tänzerin Sent M’Ahesa ließ Hoetger sich wohl 1917 von der Nofretete inspirieren: In ihrer Publikation „Hannovers Nofretete“ (2019) hat die Ägyptologin Katja Lembke aufgrund gestalterischer Ähnlichkeiten keinen Zweifel, das Hoetger die ägyptische Königinnenbüste bereits vor ihrer ersten öffentlichen Präsentation 1924 kannte, ihr entweder direkt in den Räumen des Sammlers James Simon begegnet sein könnte oder Fotografien von ihr gesehen hatte – so wie sie sein Freund, der Dichter Rainer Maria Rilke sie besaß. Beim Porträtkopf von Hoetgers größtem Förderer, dem Sammler Ludwig Roselius, scheinen 1922 dagegen die Benin-Bronzen Pate gestanden zu haben, wie Dieter Golücke (1984) im Stilvergleich ermittelte. Hoetger war ein profunder Kenner der afrikanischen Skulptur, wobei die runden Formen der Benin-Bronzen auf großartigste Weise dem Charakterkopf des Bremer Kaffeemagnaten entsprachen. Sehr reizvoll sind auch drei Majolika-Skulpturen von 1912 aus der Serie der „Licht- und Schattenseiten“ über den Gegensatz von Gut und Böse in der menschlichen Natur, bei denen sich der Bildhauer sichtbar von der ostasiatischen Kunst beeinflussen ließ.

Der Titel dieses Zyklus steht programmatisch für den gesamten Ausstellungsteil, denn auch die Lebensgeschichte des Künstlers kommt hier zur Sprache: Und Hoetgers Biografie ist mit dem Makel versehen, dass er sich aus seinem nordisch-völkischen Weltbild heraus den Nationalsozialisten andiente und 1934 in die NSDAP eintrat. Mit gewisser Erleichterung haben spätere Generationen registriert, dass die Nazis den Bildhauer trotz seiner Anbiederungsversuche nicht nur verschmähten, sondern seine Skulpturen und Bauten (vor allem jene in der Bremer Böttcherstraße) explizit als „entartet“ brandmarkten und ihn wieder aus der Partei warfen. Nur daher ist es uns heute möglich, mit unbelastetem Blick sein Werk zu studieren. Und in Worpswede eine facettenreiche, komplexe und auch widersprüchliche Künstlerpersönlichkeit zu entdecken.

Service

Ausstellung

„Bernhard Hoetger. Zwischen den Welten“,

Worpsweder Museen,

bis 3. November