Mehr als die Summe der Teile

Unter dem Titel „21 x 21” zeigen die Ruhrkunstmuseen in einer großen Schau Höhepunkte aus ihren Sammlungen. Das Ergebnis dieses Teamworks ist bis Juli in der Villa Hügel in Essen zu sehen

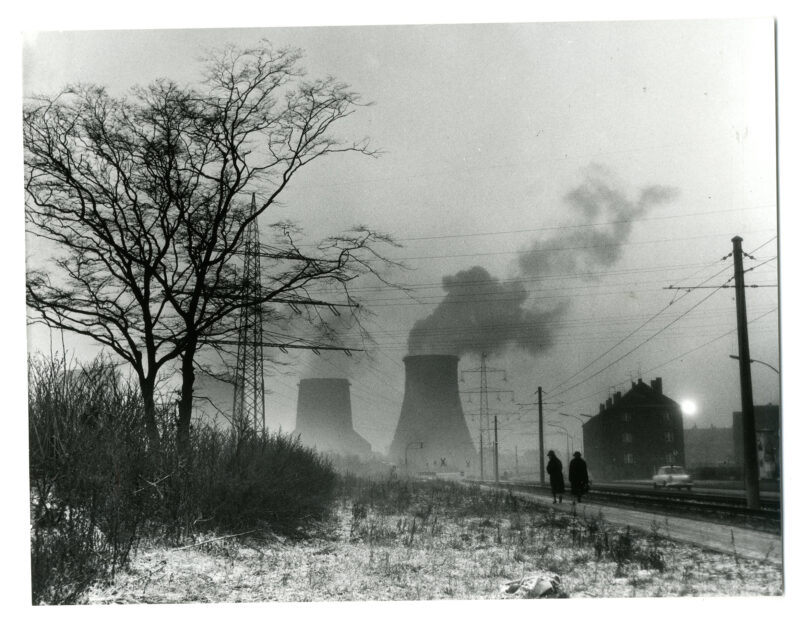

ShareVon Unna bis Duisburg sind es rund 75 Kilometer, von Marl bis Hagen gut 60 Kilometer. Das Ruhrgebiet ist riesig, und wer das Zentrum für Internationale Lichtkunst im Osten, das Museum DKM im Westen, das Skulpturenmuseum Marl am nördlichen Rand und das Osthaus Museum südlich der Ruhr an einem Tag besuchen will, muss früh aufstehen und braucht gute Nerven. Denn der öffentliche Nahverkehr lässt in der Metropolregion zu wünschen übrig, und auf den zahlreichen Autobahnen lauert der Stau. Die 21 Ruhrkunstmuseen, verteilt auf 15 Städte, versuchen seit vielen Jahren, vor allem seit die Region 2010 Kulturhauptstadt Europas war, das geografisch Trennende zu überwinden und die reiche Museumslandschaft des Ruhrgebiets gemeinsam sichtbarer zu machen.

Einen vorläufigen Höhepunkt findet dieses kulturelle Empowerment nun in einer großen Ausstellung in der Villa Hügel in Essen, die Highlights aus den Sammlungen der einzelnen Häuser präsentiert und zueinander in Bezug setzt. Vier Jahre lang dauerte die Vorbereitung, erzählt Projektleiterin Sarah Bockting, die zum achtköpfigen kuratorischen Team gehört. Sämtliche Museumsdirektoren und -direktorinnen wurden einbezogen und konnten Vorschläge einbringen, welche Werke sie aus ihren umfänglichen Beständen mitbringen. Der etwas sperrige Titel der Schau „21 x 21“ verdankt sich einem vorab veröffentlichten Onlineprojekt, in dem jedes Museum 21 Arbeiten zeigt. Für die Ausstellung in der Villa Hügel hat man die Anzahl der Kunstwerke nun reduziert.

Das Ergebnis funktioniert überraschend gut. Wer die zahlreichen Familienporträts der Industriellendynastie Krupp, die hier einst residierte und herrschte, hinter sich lässt und über eine mächtige Holztreppe das erste Obergeschoss mit den früheren Wohnräumen der Krupps betritt, sieht mit Wilhelm Lehmbrucks Skulptur „Große Sinnende“ von 1913 als Erstes ein Schlüsselwerk aus dem Duisburger Lehmbruck Museum. Die Figur steht auf einem verspiegelten Sockel und im Mittelpunkt eines Raums, in dem es um die Darstellung von Weiblichkeit geht. Umgeben ist sie von einer großen Herdarbeit von Rosemarie Trockel und von zwei überlangen gestiefelten Beinen, die Eliza Douglas 2017 gemalt hat – der feministische Kommentar darin eröffnet sich den Besuchenden ganz ohne Ausstellungstext. Auch Gerhard Richters Gemälde von Brigitte Bardot mit ihrer Mutter aus der Ludwiggalerie in Oberhausen verliert durch die Schwarzweißfotografie zweier vergnügungshungriger junger Frauen, Teil einer Serie von Michael Wolf über eine Bergmannssiedlung in Bottrop in den Seventies, angenehm seinen ikonenhaften Status und kehrt gefühlt zurück ins Leben.

In zehn Räumen sind so mehr als hundert Arbeiten zu sehen, stets gibt ein zentrales Werk den Impuls, so die kuratorische Idee, auf den die anderen antworten. Dabei entsteht nicht nur ein guter Gesamteindruck, was die großen und kleinen Museen der Region so zu bieten haben, sondern auch eine kleine Kulturgeschichte des Ruhrgebiets. Wer die Midcentury- und Postwar-Abstraktion von Josef Albers, Louise Nevelson und Frank Stella anschaut, hört dabei die Geräusche der letzten Grubenfahrt in die Zeche Prosper Haniel, die 2015 geschlossen wurde. Die Künstlerin Denise Ritter dokumentierte so akustisch das Ende des Bergbaus im Ruhrgebiets und integrierte dieses Tonzeugnis in eine Installation. Bedeutende Werke von August Macke oder Ernst Ludwig Kirchner machen deutlich, wie stark der deutsche Expressionismus in vielen Häusern vertreten ist, und erzählen indirekt zugleich von der wirtschaftlichen Kraft des Ruhrgebiets in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, die das Entstehen bedeutender Sammlungen erst ermöglicht hat. Und so wie international renommierte Museen wie das Folkwang in Essen hier neben überregional kaum bekannten Häusern wie das Haus Opherdicke in Holzwickede oder die Flottmann-Hallen in Herne an der Schau beteiligt sind, sind neben den Big Names der Kunstgeschichte auch Arbeiten regional verwurzelter Kunstschaffender zu erleben.

In einem der schönsten Räume hängt zwischen hohen Spiegeln eine große Wolke aus weißem Hartschaum, die der vor einem Jahr verstorbene und nur wenig bekannte Bildhauer Ulrich Möckel schuf. Sie ist umgeben von Wilhelm Morgners „Mann auf dem Hügel“, einem „Nachmittag am See“ von Max Pechstein aus dem Kunstmuseum Gelsenkirchen, in dem die Sonne dramatisch durch die Wolken bricht, und einer melancholischen Marmorbüste von Georg Minne. Der Raum mit den hellbeigen, stuckverzierten Wänden war einst das Ankleidezimmer von Bertha Krupp. Deren Großvater Alfred Krupp schuf im 19. Jahrhundert aus dem Krupp’schen Gussstahlwerk ein Imperium, dessen wirtschaftliche Segnungen und politische Verbrechen Europa im 20. Jahrhundert mitprägten.

Alfred Krupp ließ auch die über dem Baldeneysee thronende Villa Hügel errichten, mit fast 400 Zimmern, vielen technischen Finessen und eigenem Bahnhof. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde sie dank der Krupp-Stiftung zu einem wichtigen Ort für Kunstausstellungen. Martin Kippenberger, der in Essen aufwuchs, war als Kind oft hier. Jetzt ist er zurück, mit einem Gemälde von 1986 aus der Sammlung des Museum Folkwang. Dieses Bild wird nur selten gezeigt. Nun hat es neue Freunde gefunden.

Service

AUSSTELLUNG

„21 x 21. Die RuhrKunstMuseen auf dem Hügel“

Villa Hügel, Essen

bis 27. Juli