Wir sind richtig in Form!

Das Museum Barberini in Potsdam präsentiert Wassily Kandinskys geometrischen Kosmos

Von

04.04.2025

/

Erschienen in

Weltkunst Nr. 239

Komposition oder Konstruktion? In dieser Frage zerstritt sich die Avantgarde im Moskau der 1920er-Jahre aufs Heftigste – und genau dieser Streit wird jetzt in der Potsdamer Ausstellung „Kosmos Kandinsky“ fast wie ein Showdown nachinszeniert: Auf der einen Seite prangt Ilja Tschaschniks „Suprematistisches Kreuz“ von 1923. Ein Meter dreißig hoch ist die weiße geometrische Form auf schwarzem Grund, flach und unpersönlich konstruiert als unleugbarer Malereifakt an der Wand. Ein Bollwerk von einem Werk – und eine Reminiszenz an das bekanntere „Schwarze Kreuz“ (1915) des Suprematismus-Begründers Kasimir Malewitsch. Tschaschnik gegenüber positioniert Kuratorin Sterre Barentsen den titelspendenden Wassily Kandinsky, der in seinen „Kompositionen“ um 1911 der Abstraktion die Tür geöffnet und dennoch nie das Geistige in der Kunst, das Subjektive also, vergessen hatte: Sein Bild „Weißes Kreuz“ (1922) wirkt verspielt und versteckt die Kreuzform klein in einem Schachbrettmuster am rechten Rand. Die Potsdamer Duellsituation verstärkt die Vermutung, Kandinsky könnte hier eine gezielte Spitze gegen die technikfixierten Opponenten in Moskau gewagt haben. Und doch darf man auch jenen Kollegen wie Alexander Rodtschenko oder El Lissitzky ein Mindestmaß an Poesiehaftigkeit unterstellen, wenn sie mit stürzenden Linien die Malereikonstruktion rhythmisieren und in konzentrischen Kreisen den Blick in die Tiefe führen, die Leinwand geradezu „aufbohren“.

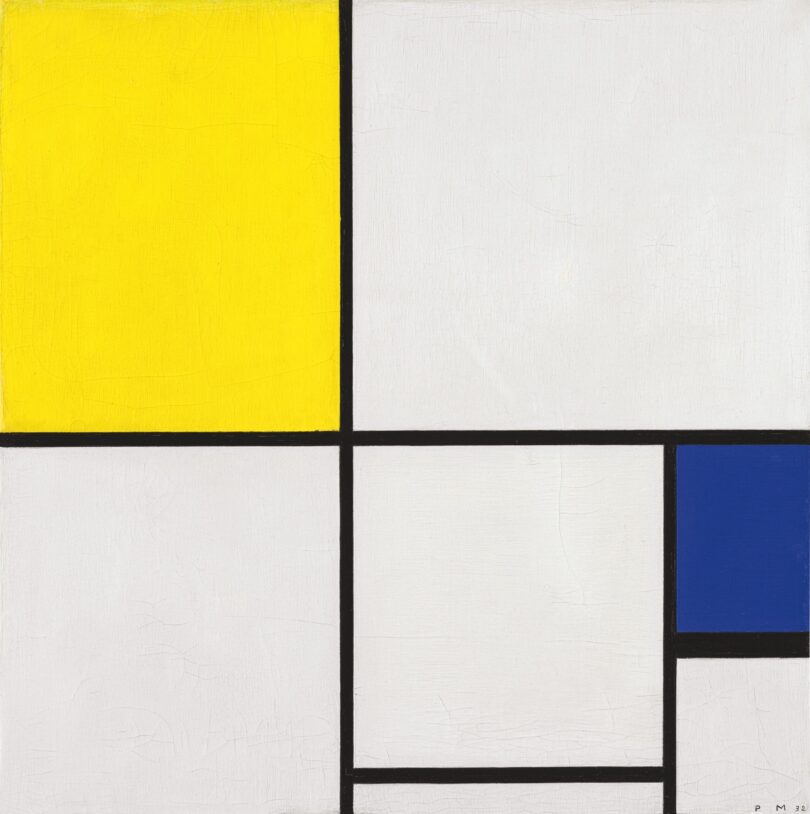

Es gehört eben beides zur Geschichte der geometrisch-abstrakten Kunst: die Materie und der Geist. Das wird gleich zu Beginn der Ausstellung im Museum Barberini klar. Anschließend präsentiert sich das breite Themenfeld in acht Kapiteln wohlgeordnet nach maßgeblichen Schaffensorten oder Bewegungen. Lieblingspositionen können nach individuellem Geschmack gekürt werden: Im De-Stijl-Raum evoziert die „Komposition in Grau (Rag-time)“ von Theo van Doesburg aus dem Jahr 1919 mit ihren verwischten Schatten in den Rechtecken sehr schön die Atmosphäre eines verqualmten Jazzkellers. Und Piet Mondrians strenge „Komposition mit Gelb und Blau“ (1932) erzählt auf ebenso beeindruckende Weise wiederum von nichts außer von Farbe und der eigenen Form. Manche Malereien nachfolgender Künstler wie Burgoyne Diller oder Fritz Glarner wirken dagegen doch ein wenig zu leichthändig und bunt. Und, aus heutiger Sicht, wohl auch ein bisschen zu modisch.

Die Gefahr der dekorativen Harmlosigkeit ist der geometrischen Abstraktion sicherlich nicht fremd. Doch die Potsdamer Schau bietet immer wieder spannende Seherlebnisse: Im Raum der Hard-Edge-Amerikaner erkennt man den angedeuteten Würfel in Ellsworth Kellys Leinwand „Blau Gelb“ (1968) zunächst gar nicht. Aus der Nähe betrachtet, scheint sein shaped canvas so gestaltlos und rätselhaft wie ein Alien. Erst in der Distanz begreift das Auge die perspektivische Form. Eine ähnliche Gehirnüberlistung erzeugt die britische Op-Art-Meisterin Bridget Riley: In ihrem Bild „Shih-Li“ (1975) sind die feinen farbigen Wellenlinien gezielt so gemalt, dass sie den Eindruck von Bewegtheit vermitteln. Und aus derselben Epoche stammt der US-Künstler Richard Anuskiewicz, der in „Metamorphose von Kadmium-rot – Blaue Linie“ (1979) das Bauhaus-Quadrat von Josef Albers ins Discozeitalter versetzt. Die Geometrie ist nicht nur beseelt. Sie will auch tanzen!