Sebastian Preuss

ist stellvertretender Chefredakteur der WELTKUNST und von KUNST UND AUKTIONEN. Er kommentiert, was ihn aufregt oder erfreut im Kunstbetrieb.

Zum Blog

Tillmann Prüfer

ist Style Director des ZEITmagazin. Er stellt jeden Monat herausragende Leistungen der Handwerkskunst vor.

Zum Blog

Annegret Erhard

Annegret Erhard ist ehemalige Chefredakteurin von KUNST UND AUKTIONEN. Den Markt beobachtet sie seit vielen Jahren.

Zum Blog

Neue Kulturhalle eröffnet am World Trade Center

Das neue Perelman Performing Arts Center an der Südspitze Manhattans eröffnet mit einer Konzertreihe

Von

08.09.2023

Die Umgebung ist architektonisch spektakulär und geschichtsträchtig weltbedeutend: Zwischen dem höchsten Gebäude der USA „One World Trade Center“, dem Oculus-Umsteigebahnhof vom spanischen Star-Architekt Santiago Calatrava sowie Museum und Gedenkstätte für die Opfer der Terroranschläge vom 11. September 2001 steht seit kurzem ein vergleichsweise klein wirkender, marmorumfasster Kubus.

„Das hier ist etwas, was sehr lange gedauert hat”, muss selbst New Yorks früherer Bürgermeister Michael Bloomberg bei einer Vorbesichtigung zugeben. Nach jahrzehntelangen Planungen und immer neuen Verzögerungen soll es nun am Dienstag (19. September) aber endlich losgehen: Mit einer fünftägigen Konzertserie soll die kubusförmige Kulturhalle „Perelman Performing Arts Center“ (PAC) an der Südspitze Manhattans eröffnen – nur wenige Tage nach dem 22. Jahrestag der Terroranschläge vom 11. September 2001. Rund 3000 Menschen kamen ums Leben, als damals zwei von Terroristen gekaperte Flugzeuge in die Zwillingstürme des World Trade Centers flogen und sie zum Einstürzen brachten. Die Bilder haben sich tief in das kollektive Gedächtnis der Menschheit eingeprägt.

Seitdem muss die Gegend an der Südspitze von Manhattan sich neu erfinden. Viele Gebäude wurden wieder aufgebaut und den Opfern mit Museum und einer Gedenkstätte in Form von zwei in den Boden eingelassenen Wasserbecken gedacht. Zehntausende Besucher strömen jeden Tag daran vorbei. (dpa)

Schon zum Bau hatte das World Trade Center 1973 das Bankenviertel im Süden Manhattans aufpolieren sollen – die berühmte Wall Street ist nur wenige Schritte entfernt. Genau das wird derzeit aber wieder zum Problem, denn seit der Pandemie geht nur noch ein kleiner Teil der vielen Menschen, die dort einst Tag für Tag ins Büro strömten, regelmäßig an seinen Arbeitsplatz. Viele der riesigen Büro-Hochhäuser stehen teilweise oder sogar komplett leer.

Und so sehen viele das Wohnen als die Zukunft des Viertels an. Einige Hochhäuser sind schon zu Luxuswohnungen umfunktioniert worden, wie etwa «One Wall Street», andere sind gerade in dem häufig sehr langwierigen und teuren Prozess. Immer mehr Menschen zögen bereits runter an die Südspitze Manhattans und fragten vermehrt nach Einkaufsmöglichkeiten, Kindergärten, Hunde-Betreuung, Brunch-Optionen – und Kultur, heißt es vom Nachbarschaftsverband Downtown Alliance.

Die Kulturhalle «Perelman Performing Arts Center» hätte eigentlich schon längst fertig sein sollen. Sie war Teil des Masterplans, den Star-Architekt Daniel Libeskind nach den Terroranschlägen für das Ground-Zero-Gelände entworfen hatte. Sein Kollege Frank Gehry hatte sie bauen sollen. Doch nach zahlreichen Verzögerungen und Geldproblemen wurden die Pläne zurückgestellt.

Mit Spenden der Milliardäre Ronald Perelman und Bloomberg wurde der rund 500 Millionen Dollar (etwa 466 Millionen Euro) teure Bau dann nun schließlich doch noch fertiggestellt. Bloomberg, der frühere Bürgermeister New Yorks, übernahm dann auch von Sängerin Barbra Streisand die Leitung des PAC-Vorstands. Vom Timing her passt die Eröffnung der Kulturhalle inklusive schickem Restaurant nun gut in die sich verändernde Nachbarschaft.

Der Bau sei allerdings eine riesengroße Herausforderung gewesen, sagt Architekt Joshua Ramos bei einer Vorbesichtigung. Im Grundgestein darunter liegen unter anderem U-Bahn- und Nahverkehrslinien, Fußgängerverbindungen sowie ein Lastwagen-Dock – trotzdem sollten in dem Gebäude Musik- und Theateraufführungen mit makelloser Akustik möglich sein.

«Das Gebäude ist wie drei Schiffe in einer Flasche», sagt Ramos. Drei komplett umhüllte Aufführungsräume können mithilfe 23 Tonnen schwerer Wände zu einem gemacht werden, 60 verschiedene Konfigurationen mit 50 bis 950 Sitzplätzen sind möglich. «Man könnte in einem der Räume Rock-Musik aufführen und in einem anderen Sprech-Theater – ohne Probleme.»

In diesen immer verschiedenen Bühnen-Konfigurationen sollen in der ersten Spielzeit unter anderem ein Theaterstück von und mit Schauspieler Laurence Fishburne und eine Inszenierung des Musicals «Cats» gezeigt werden. «Wir hoffen, dass es hier immer wieder Elemente der Überraschung und Freude geben wird», sagt Leiterin Khady Kamara. Alleine die vielen Bühnen verleiteten ihn immer sofort zum Singen, witzelt Ex-Bürgermeister und Vorstandschef Bloomberg dann noch. «Aber das hebe ich mir für den Auftaktabend auf.»

Von SchülerVZ bis ChatGPT

Die Suchmaschine Google wird 25. An den beliebtesten Suchbegriffen lässt sich sehr gut ablesen, welche Themen die Deutschen über die Jahre besonders interessierten

Von

04.09.2023

Wer Informationen auf Google sucht, hinterlässt in der Regel digitale Spuren. Die grundsätzlich häufigsten Suchbegriffe der letzten Jahre sind Allzeitklassiker wie „wetter“, „google“, „facebook“, „amazon“, „youtube“, „corona“ oder die jüngste iPhone-Generation.

Doch die Daten der US-Suchmaschine – das Unternehmen wurde vor genau 25 Jahren am 4. September 1998 gegründet – sind auch ein Spiegel der gesellschaftlichen Trends in Deutschland, wenn man etwa auf die Begriffe schaut, deren Suchanzahl sich innerhalb eines jeweiligen Jahres um ein vielfaches erhöht hat.

So legt etwa die Recherche nach „firefox“ den rasantesten Anstieg hin, als Mozilla 2004 seinen Internetbrowser veröffentlicht. Nach Unternehmensangaben wird Firefox 1.0 in weniger als einem Jahr mehr als 100 Millionen Mal heruntergeladen.

Im folgenden Jahr gehören neben dem neuen Satellitenservice Google Earth die Begriffe „tokio hotel“ zu den Aufsteigern des Jahres in Deutschland. Das Debüt „Schrei“ der Teenie-Band aus Magdeburg klettert damals im Herbst an die Spitze der deutschen Charts.

2007 sind sowohl „schülervz“ als auch „schüler vz“ unter den fünf Top-Kandidaten bei den Google-Neulingen. Das soziale Netzwerk als Ableger von „studiVZ“ erfreut sich damals großer Beliebtheit – bis kurz darauf Facebook immer populärer wird.

Der Fußballer Robert Enke wird 2009 um ein Vielfaches häufiger gegoogelt als zuvor. Der deutsche Fußball-Nationaltorwart, der jahrelang an Depressionen litt, nimmt sich im November im Alter von 32 Jahren das Leben.

Ihr Sieg beim Eurovision Song Contest im Mai wiederum beschert Lena Meyer-Landrut 2010 einen Platz unter den drei Top-Aufsteigern bei der Google-Suche. 2011 zeigen dann vermehrte Eingaben von „kinox.to“ und „movie2k.to“, dass in Deutschland die Scheu vor Raubkopien von Kinofilmen nicht allzu groß zu sein scheint.

2014 steht ganz im Zeichen der Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien. „wm2014“ und „wm“ sind die beiden Top-Aufsteiger des Jahres. Und auch nach Michael Schumacher wird viel auf Google gesucht. Der frühere Formel-1-Weltmeister hatte Ende 2013 einen schweren Skiunfall erlitten.

Die Suche nach „pokemon go“ ist 2016 der neueste Google-Hit. Das Game für Smartphones und Tablets kommt seinerzeit auf den Markt und lässt seine Spieler Tierchen in der realen Umwelt suchen. Kurios: 2017 ist einer der fünf Top-Aufsteiger die Suche nach „kalender 2018“.

Das Jahr 2020 ist wiederum geprägt von der Pandemie: „corona“, „coronavirus“, «corona deutschland“, „corona zahlen“, „corona aktuell“ und „corona bayern“ sind die Top-Suchbegriffe in den Trends des Jahres – noch vor „us wahl“, in der es im November um den letztlich gescheiterten Verbleib von Donald Trump im Amt geht.

Das aktuelle Jahr steht bisher ganz im Zeichen der künstlichen Intelligenz (KI): „chatgpt“ und „chat gpt“ liegen 2023 an der Spitze der Such-Aufsteiger. Nutzer lassen sich von dem KI-Chatbot unter anderem Texte formulieren und Präsentationen erstellen. (dpa)

„Clubhouse erinnert mich an Beuys“

Christoph Amend befragt jeden Monat den Kurator Hans Ulrich Obrist nach seinen Entdeckungen. Im März geht es um Clubhouse, das Museum als Ort der Empathie und neue Technologien in der Kunst

Von

03.03.2021

/

Erschienen in

WELTKUNST Nr. 182

Was haben Sie gesehen, Herr Obrist?

Clubhouse. Ich habe mir einiges auf Clubhouse angehört, bin aber noch am Überlegen, was ich damit machen könnte.

Sie reden von der Social-Media-App, die in Deutschland im Januar schlagartig bekannt geworden ist, einer Art Twitter zum Hören.

Ja, genau. Aber wie gesagt, ich recherchiere noch. Ich bin da manchmal etwas langsam. Damals bei Instagram habe ich auch ein Jahr gebraucht, bis ich eine eigene Idee dafür hatte. Was denken Sie über Clubhouse?

Vieles daran ist sehr interessant, der Live-Charakter, die Konzentration auf Audio. Ob es sich durchsetzt? Too early to call.

Was ich spannend finde, ist, dass es oft zu richtig langen Gesprächen kommt, über mehrere Stunden. Clubhouse hat eine faszinierende Slowness. Es erinnert mich an unsere Marathon-Interviewtage, die oft über zehn Stunden gehen. Die Leute im Publikum kommen und gehen, holen sich zwischendurch was zu essen … Und es erinnert mich an die Idee von Beuys, an seine permanente Konferenz.

Er wollte das Museum zu einem Ort der permanenten Konferenz machen.

Im Grunde ist Clubhouse eine permanente Konferenz, von morgens bis tief in die Nacht.

Wo sind Sie eigentlich gerade?

Ich war gerade im Atelier des großartigen Malers Reggie Burrows Hodges. In unserer letzten Kolumne haben wir ja über digitale Atelierbesuche gesprochen, die ich natürlich weiter mache, aber ich dachte, diesmal drehen wir das Prinzip unserer Gespräche um. Sonst reden wir erst am Ende über ein Buch, können wir heute gleich über Bücher reden? Ich habe so viele gelesen, gerade ist die perfekte Zeit zum Lesen.

Sehr gern. Also: Was haben Sie gelesen?

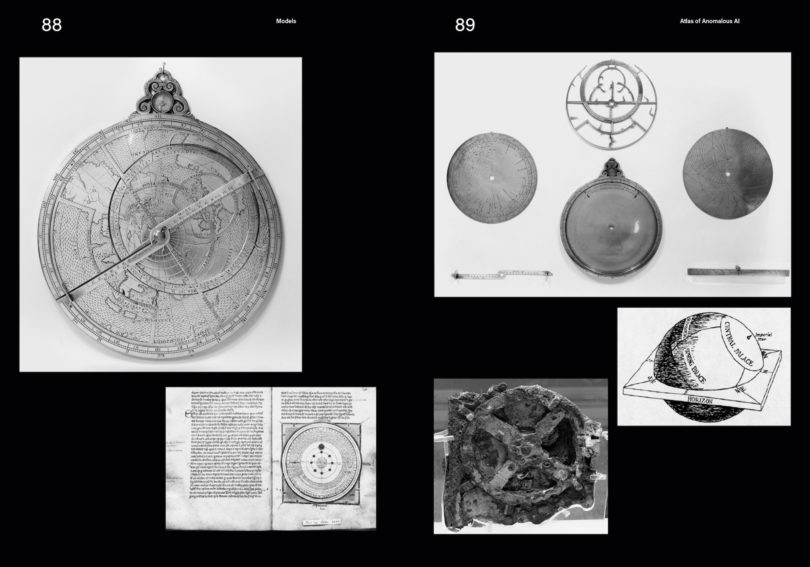

Die derzeitige Pause ist für die meisten Museen ein Moment des Innehaltens, des Sich-Fragens: Wie geht es mit uns weiter? András Szántó hat diese Frage in dem Buch „The Future of the Museum“ mit 28 Kolleginnen und Kollegen aus aller Welt erörtert, von Marion Ackermann in Dresden über Anton Belov in Moskau, Sandra Jackson-Dumont in Los Angeles bis Koyo Kouoh vom Zeitz MOCAA in Kapstadt. Ich wurde auch befragt. Bei solchen Übersichtsbüchern achte ich immer darauf, ob sich bestimmte Themen durch die Gespräche ziehen. Hier ist es etwa der Gedanke, dass die Kunst zu uns kommen muss, dass es genauso wichtig ist, was außerhalb eines Museums stattfindet wie innerhalb – das Museum als Ort der Empathie. Oder auch dass mit der globalen Ausbreitung von Museen eine größere Pluralität der Institutionen vorstellbar ist – unterschiedliche Arten von Museen für unterschiedliche Fragestellungen. Und dass wir lernen müssen, die Sammlungen sichtbarer zu machen, und nicht nur das zu zeigen, was ein paar Kuratoren auswählen. Oder die Frage, wie und was können wir von anderen Sektoren lernen, etwa Videogames. Es ist ein überraschend optimistisches Buch, weil es zeigt, dass die Museen widerstandsfähig und offen für Innovationen sind. Ein anderer Aspekt ist die Frage, wie wir mit den neuen Technologien umgehen, und dazu ist gerade der „Atlas of Anomalous AI“ erschienen, herausgegeben von Ben Vickers und K Allado-McDowell.

Ben Vickers arbeitet mit Ihnen in der Serpentine Gallery zusammen, K Allado-McDowell hat für Google ein Konzept entwickelt, das Kunst und AI verbindet.

Das Buch beschäftigt sich mit dem Einfluss von Aby Warburgs Atlas, das war ja eine meiner Lieblingsausstellungen 2020 im Haus der Kulturen der Welt in Berlin.

Was hat Aby Warburgs Atlas mit AI, also mit künstlicher Intelligenz, zu tun?

Das ist eine der Thesen der Herausgeber: dass Warburg das Internet vorausgedacht hat. Und dass AI bislang viel zu sehr nur mit der Industrie in Verbindung gebracht wird, dass wir sie stärker mit Philosophie, mit Mathematik, mit Naturwissenschaften verbinden sollten, auch um die zerstörerischen Kräfte, die sie teilweise in sich trägt, zu bändigen. Und dann liegt noch vor mir die Neuauflage der Tagebücher von Brian Eno …

… dem legendären Musikproduzenten und Mitgründer der Band Roxy Music. Sie arbeiten gerade mit ihm zusammen, richtig?

Ja. In den Neunzigerjahren, als ich nach London gezogen bin, kamen die Tagebücher frisch heraus, es war das erste Buch, das ich mir damals in der Stadt gekauft habe. Brian Eno hat jetzt ein neues Vorwort für die Geburtstagsausgabe geschrieben, das ganz wunderbar ist. Er führt darin Wörter auf, die es vor 25 Jahren noch nicht gab, als das Buch zum ersten Mal erschienen ist: Begriffe mit Zahlen wie 3-D-Drucker oder 9/11. Unter A ist auch AI dabei, das Wort hätte damals niemand verstanden. Und Airbnb, Alexa. Oder nehmen Sie B: Blockchain, Bluetooth, Boomer, Botox, Brexit.

Wie viele Wörter sind es insgesamt, die wir neu lernen mussten?

Warten Sie, ich blättere mal durch, grob geschätzt: 600 bis 700. Am Ende steht beispielsweise Wikipedia – und Zooming.

Wir beide haben unser Gespräch ja heute auch über Zoom geführt – vielen Dank dafür, Herr Obrist.

„Der Zoom-Atelierbesuch ist eine Art Prélude“

Christoph Amend befragt jeden Monat den Kurator Hans Ulrich Obrist nach seinen Entdeckungen. Im Februar geht es um digitale Atelierbesuche, Kunst der Native Americans und den haitianischen Dichter René Depestre

Von

02.02.2021

/

Erschienen in

WELTKUNST Nr. 181

Was haben Sie gesehen, Herr Obrist?

Ich muss mich zunächst entschuldigen, dass unser Telefonat heute erst so spät stattfindet. Ich habe bis eben gerade ein langes Gespräch mit der Künstlerin Katharina Grosse und dem Architekten Frank Gehry geführt …

… über Zoom, nehme ich an …

… ja, genau, und es hatte sich alles etwas verspätet, aber am Ende war es großartig.

Man hört es bereits an Ihrer begeisterten Stimme!

Die beiden waren sich noch nie zuvor begegnet. Wie Sie wissen, bringe ich ja gern Menschen aus unterschiedlichen Disziplinen zusammen. Und die beiden hatten sich viel zu sagen, wir haben uns beispielsweise darüber unterhalten, wie wichtig Überraschungen in den eigenen Arbeiten sind, wie der mit Gehry befreundete Jazzmusiker Wayne Shorter einmal sagte, dass man sie in der Kunst, dem noch nicht Erfundenen, nie proben kann. Aber das nur als Erklärung für meine Verspätung. Wir wollen ja über etwas anderes reden.

Darüber, was Sie gesehen haben.

Eine Frage in einem schwierigen Moment, wir befinden uns ja alle im härtesten Lockdown. Ich habe bereits beim ersten Lockdown festgestellt, dass ich meine Arbeit ohne Atelierbesuche bei Künstlerinnen und Künstlern im Grunde nicht fortsetzen kann, und hatte deshalb die Idee, es mit digitalen Atelierbesuchen über Zoom zu versuchen. Das klappte erstaunlich gut, auch wenn es eine wirkliche Begegnung nicht ersetzen kann. Die amerikanische Künstlerin Willa Nasatir, Jahrgang 1990, habe ich vor Kurzem besucht und Kiyan Williams, 1991 geboren, ebenfalls in den USA, wo ich zurzeit nicht hinreisen kann. Und in Los Angeles war ich per Zoom im Studio von Alake Shilling, Jahrgang 1993, sie arbeitet mit Malerei und Skulptur und erfindet eigene Figuren.

Wie unterscheiden sich die digitalen Atelierbesuche von den analogen?

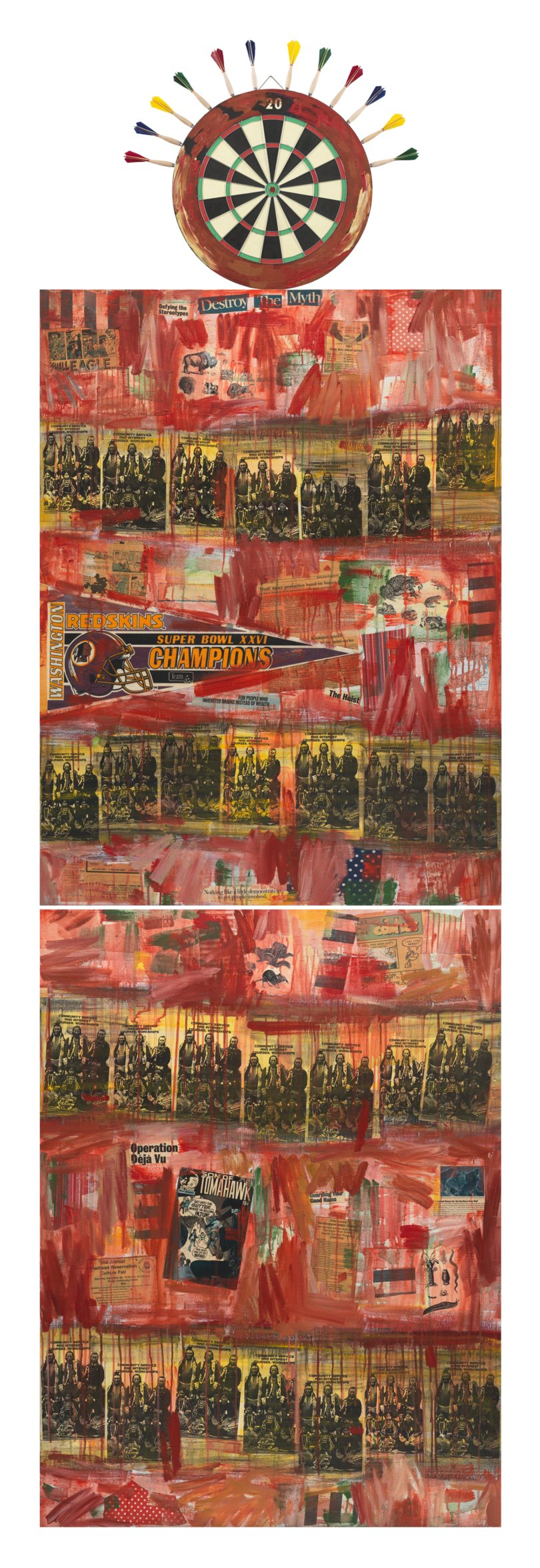

Besucht man das Atelier eines Malers oder einer Malerin, riecht man die Farben. Dieser Geruch fehlt auf Zoom natürlich, auch das Taktile, die physische Begegnung mit dem Werk, die Vibes. Der Zoom-Atelierbesuch ist also eine Art Prélude für den eigentlichen Besuch. Aber interessanterweise hat es etwas sehr Intimes, wenn ein Maler oder eine Malerin einen mit dem Tablet durch die Studioräume führt. Ich möchte noch von einem besonderen Besuch erzählen, bei Jaune Quick-to-See Smith. Sie ist 1940 geboren und die erste indigene Künstlerin in den USA, von der die National Gallery in Washington eine Arbeit gekauft hat – erst im vergangenen Jahr! Was zeigt, wie sehr die indigene Kultur in den USA vernachlässigt worden ist. Jaune Quick-to-See Smith hat seit den 1970er-Jahren abstrakte Malerei und Drucke geschaffen, auch Slogans geprägt. Sie ist Mitglied der Konföderierten Salish- und Kootenai-Nation in Montana.

Welche Arbeit hat die National Gallery in Washington gekauft?

Das Gemälde I See Red: Target von 1992. Jaune Quick-to-See Smith beschäftigt sich mit der Ankunft von Christoph Kolumbus in Amerika …

… die ja zur Folge hatte, dass die indigenen Völker ihr Land verloren.

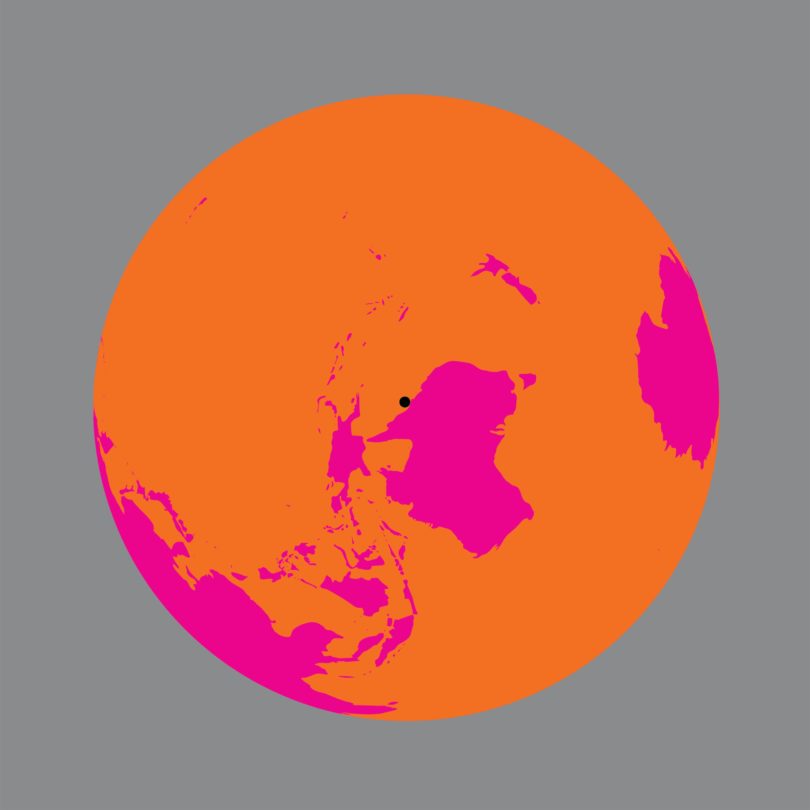

Sie zeigt mit ihrem Bild, dass der Mythos von den kriegerischen Ureinwohnern, der lange erzählt wurde, überhaupt nicht stimmt. Sehr stark sind übrigens auch ihre Landkarten, zum Beispiel »State Names« von 2000, da zeigt sie ein Amerika ohne die Staaten, die keine indigene Geschichte haben – so wie es früher war. Zu sehen sind Idaho oder Arizona, aber entsprechend kein New York.

Wie lief der Besuch bei Jaune Quick-to-See Smith?

Auch wenn ich es vermisst habe, die Bilder dreidimensional zu sehen, war es aufregend, ihre Skulpturen zu sehen, ihr Archiv. Die digitalen Besuche sind eine neue, faszinierende Erfahrung.

Sie schauen plötzlich über die Kamera, die von der Künstlerin geführt wird, auf ihr Werk, nicht wie sonst mit Ihrem eigenen Blick.

Das stimmt. Und selbst wenn das Gerät nicht von der Künstlerin, sondern von Mitarbeitenden geführt wird, sehe ich bei dem Rundgang nicht mehr die Künstlerin, sondern das Werk.

Und womit beschäftigen Sie sich derzeit außerhalb der Kunstwelt?

Ich bin vor Kurzem auf den haitianischen Dichter René Depestre gestoßen. Er hat mit 19 sein erstes Buch veröffentlicht, das ihn ins Exil gezwungen hat. Er wurde später von Che Guevara nach Kuba eingeladen, und hat lange dort gelebt. Heute wohnt er in Frankreich. Ich kann seinen Gedichtband »Rage de Vivre« sehr empfehlen.

„Wir haben Kunst in diesem Jahr vor allem auf dem Computerbildschirm gesehen“

Christoph Amend befragt jeden Monat den Kurator Hans Ulrich Obrist nach seinen Entdeckungen. Im August geht es um erste Museumsbesuche nach dem Lockdown, den „Sommer des Zögerns“ und den australischen Dichter Gerald Murnane

Von

11.08.2020

Was haben Sie gesehen, Herr Obrist?

Basel und Zürich. Wir waren durch den Lockdown fast zweieinhalb Monate in London eingeschlossen, erst im August eröffnen wir die Serpentine Gallery wieder. Ich bin aber gerade für ein paar Wochen in der Schweiz, ich will hier ein Buch fertig schreiben. Und gestern habe ich zum ersten Mal wieder eine Ausstellung besucht.

Wie war das nach dieser langen Pause?

Ich habe in den Wochen des Lockdowns tatsächlich keine einzige Ausstellung gesehen, in London war ja alles zu. Ich habe es extrem vermisst.

Und was war die erste Ausstellung?

„Centropy“ von DEANA LAWSON in der Kunsthalle Basel. Großartig! Die Fotografin, Jahrgang 1979, lebt in Brooklyn und porträtiert die afrikanische Diaspora, ob auf einem Feld in Jamaika, in einer Favela in Brasilien oder in einem Laden in der Bronx – und schafft unglaubliche Bilder. Es ist ihre erste große institutionelle Ausstellung in Europa, ich hatte vor einiger Zeit mal eine Ausstellung von ihr im Underground Museum in Los Angeles gesehen, die auch schon spannend war. In ihrem Werk dreht es sich oft um Intimität, um Familie, um Sexualität, um Spiritualität.

Wie war es, zum ersten Mal wieder in einem Museum zu sein?

Man ist vor allem fast allein! Durch Corona sind ja viel weniger Besucherinnen und Besucher im Museum, das ist schon eine besondere Erfahrung. Und die Bilder, die man im Museum sieht, sind noch einmal auf ganz andere Art aufgeladen.

Warum das?

Durch die Größe. Wir haben Kunst in diesem Jahr vor allem auf den Computerbildschirmen gesehen, und plötzlich läuft man wieder durch Räume! Dazu kommen im Fall von Deana Lawson besonders starke Einzelbilder. Zadie Smith, eine meiner Lieblingsschriftstellerinnen, hat über ihre Bilder geschrieben, dass sie einen anschauen. Und das stimmt! Dieses Erlebnis hat man natürlich nicht, wenn man sie verkleinert auf einem Bildschirm betrachtet. Entropie bedeutet, dass Dinge sich im Chaos auflösen. „Centropy“ ist das Gegenteil, die Elektrifizierung, die zu einer kreativen Erneuerung führt. Die Direktorin der Kunsthalle, Elena Filipovic, betont, wie wichtig Zentropie in unserer Zeit ist, und wie die große Verwundbarkeit in Lawsons Fotografie ein Appell an uns ist, nicht wegzuschauen.

Wo in der Schweiz schreiben Sie Ihr neues Buch fertig?

Wie immer im Engadin, da habe ich immer die besten Ideen. Auf dem Weg dorthin war ich in Zürich und habe den Ausstellungsraum Luma Westbau mit der Schau von Felix Bernstein und Gabe Rubin besucht, „The Total Vomitorium“, eine Filminstallation, die auf mehreren Bildschirmen läuft. Im Treppenhaus hingen noch Reste der neuen Ausgabe meines Projekts „It’s Urgent“, das bis Juni in Zürich lief und jetzt im Sommer in Arles gezeigt wird.

Sie laden Künstlerinnen und Künstler dazu ein, Poster zu gestalten, die über das Museum hinaus wirken sollen, zuletzt waren die EU-Wahlen ein Anlass dazu.

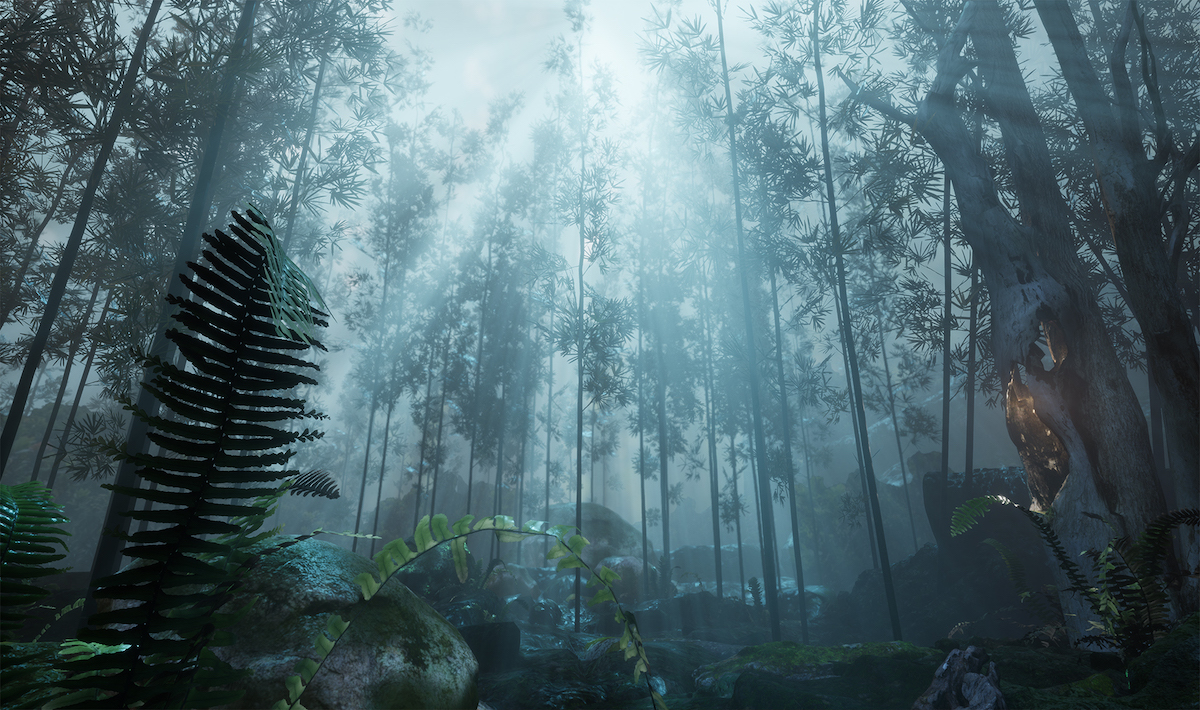

Ja, es ist ein generationsübergreifendes Projekt, das immer weiter fortgesetzt wird. Ich habe wirklich viel gesehen an diesem Tag in Zürich. Im Migros Museum war ich in der Ausstellung „Potential Worlds 1: Planetary Memories“, die sich mit dem Verhältnis zwischen Mensch und Natur beschäftigt. Und in der Kunsthalle gab es eine sehr interessante Gruppenausstellung, die Daniel Baumann kuratiert. Während des Lockdowns lädt er Züricher Künstlerinnen und Künstler ein, ein Werk hinzuzufügen. Das bedeutet also, dass hier eine Ausstellung organisch wächst, anfangs waren die Räume fast leer, jetzt füllen sie sich. „Sommer des Zögerns“ hat er die Ausstellung genannt…

… eine ziemlich gute Beschreibung unserer Gegenwart.

Ja. „Sommer des Zögerns“ ist bis Mitte September zu sehen, es gibt Arbeiten von Jüngeren wie Lionne Saluz, Jahrgang 1990, über Peter Fischli, Jahrgang 1952, bis zu Walter Pfeiffer, Jahrgang 1946.

Und was beschäftigt Sie derzeit außerhalb der Kunstwelt?

Ich lese gerade leidenschaftlich und nonstop den australischen Dichter Gerald Murnane, dessen Bücher bei Suhrkamp erscheinen. Er hat vor drei Jahren das Meisterwerk „Die Ebenen“ geschrieben. Er ist seit Langem ein Anwärter auf den Literaturnobelpreis. Ich habe jetzt neun Bücher von ihm gelesen. Für mich ist er einer der ganz großen Schriftsteller unserer Zeit.

Service

DIESER BEITRAG ERSCHIEN IN

„Durch die Krise ist eine Sehnsucht entstanden, kollektiv zu arbeiten“

Christoph Amend befragt jeden Monat den Kurator Hans Ulrich Obrist nach seinen Entdeckungen. Diesmal geht es um die Arbeit im Homeoffice, einen Anruf von Jane Fonda und #createartforearth

Von

27.05.2020

Was haben Sie gesehen, Herr Obrist?

Homeoffice. Im letzten Monat habe ich von meinem Text zur Kunst und der Coronakrise erzählt, der gerade im Guardian erschienen war…

… mit Ihren Vorschlägen dazu, was passieren muss, damit Künstlerinnen und Künstler weiter arbeiten können.

Genau, er ist mittlerweile auch auf Deutsch in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung erschienen, in Brasilien, Japan, China, und ich arbeite gerade weiter daran. Ich habe mich auf den New Deal von Franklin D. Roosevelt in den 1930er-Jahren in den USA bezogen, aber das war natürlich eine ganz andere Zeit. Der amerikanische Publizist Jeremy Rifkin hat in seinem letzten Buch bereits einen Green New Deal adressiert, mit konkreten Vorschlägen, wie man die Industrien wirklich grün machen und ihrer fossilen Befeuerung ein Ende bereiten könnte. Diese Fragen stellen sich jetzt drängender denn je, und interessanterweise hatten wir mit der Serpentine Gallery schon vor einer Weile beschlossen, das Jahr 2020 unter das Motto „Back to Earth“ zu stellen.

Was machen Sie da genau?

Wir haben über 60 Plakat-Kampagnen von Künstlerinnen und Künstlern initiiert, die weit über den eigentlichen Ausstellungsraum hinausgehen, in die Stadt hinein, ins Internet. Und weil es solch offene Kampagnen sind, können sie auch während des Lockdowns weitergehen. Zum Beispiel die neuen Bilder der Erde, die Olafur Eliasson geschaffen hat. Abstrahierte Zeichnungen, auf denen der Planet sich immer wieder auf einer anderen Achse dreht. Man kann sich die Bilder von unserer Website herunterladen und ausdrucken.

Das ist auch deshalb wichtig für Sie, weil die Serpentine Gallery selbst natürlich geschlossen ist.

Das stimmt. Das Plakat-Projekt „It’s urgent“ entstand in Kooperation mit der Luma Foundation und bezog Künstlerinnen und Künstler aus der ganzen Welt ein. Darunter auch die Künstlerin Judy Chicago, die ein fantastisches Plakat gestaltet hat mit einem gestrandeten Polarbär und dem Satz: „Every creature on this planet must be hoping that our time of awakening comes soon.“ Die Schauspielerin Jane Fonda war begeistert davon, und so entstand die Idee zu einem weiteren Projekt, unter anderem mit Greenpeace, dem National Museum for Women in the Arts in Washington und der Initiative Fire Drill Friday.

Wie kam es zur Zusammenarbeit mit Jane Fonda?

Der Kontakt kam auf einer Ausstellungseröffnung von Judy Chicago in Washington im letzten Herbst zustande. Jane Fonda machte damals gleichzeitig Protestaktionen in der Stadt. Judy Chicago hat ihr am Eröffnungsabend von unserer Plakataktion erzählt und meine Handynummer gegeben. Am Tag der Eröffnung klingelte dann mein Handy, und Jane Fonda war dran!

Das passiert selbst Ihnen nicht oft.

Es war eine große Überraschung! Jane Fonda arbeitet ja mit Greenpeace, sie hat mit Judy Chicago dann gemeinsam eine Street-Art-Künstlerin mit in das Projekt gebracht, und plötzlich waren wir eine Art Kollektiv. Ich stelle überhaupt fest, dass durch diese Krise eine Sehnsucht entstanden ist, kollektiv zu arbeiten. Während des Lockdowns habe ich fast jeden Tag mit Judy, Jane, Swoon und Greenpeace-Leuten gezoomt, Feminismus, Hollywood, Öko-Aktivismus, Street-Art, Gegenwartskunst – was für eine Allianz der Vielfalt! Gemeinsam haben wir einen Hashtag lanciert, #createartforearth. Mittlerweile haben mehrere Tausend Künstlerinnen und Künstler daran teilgenommen.

Eine digitale Demonstration in Zeiten, in denen physische Demonstrationen nicht stattfinden können.

Ja, Jane Fonda hat ein kleines Manifest dazu geschrieben. Sie sagt, dass wir durch diese Gesundheitskrise hindurchgehen und danach zum Normalen zurückkehren können. Oder wir begreifen, dass dieses Normale eben genau das Problem war. Ach ja, wir setzen auch das Do-It-Projekt fort!

Sie lassen sich vom Homeoffice offensichtlich nicht stoppen!

In der letzten Kolumne haben wir ja über das Buch geredet, das alle bisherigen Do-It-Arbeiten versammelt. Jetzt habe ich 50 neue Künstlerinnen und Künstler aus der nächsten Generation eingeladen, dabei mitzumachen.

Normalerweise frage ich Sie zum Schluss, womit Sie sich außerhalb der Kunst gerade beschäftigen, aber zurzeit ist ja alles auch außerhalb der Kunst. Auf Ihrem Instagram-Account habe ich ein gutes Zitat zum Abschluss gefunden, von Ihrer Freundin, der Dichterin Friederike Mayröcker. Es ist geradezu prophetisch, wenn man es heute liest: „Ich kann die Welt retten, wenn ich als Künstler arbeiten darf und kann.“

Und deshalb müssen wir alles dafür tun, damit Künstlerinnen und Künstler weiter arbeiten können.