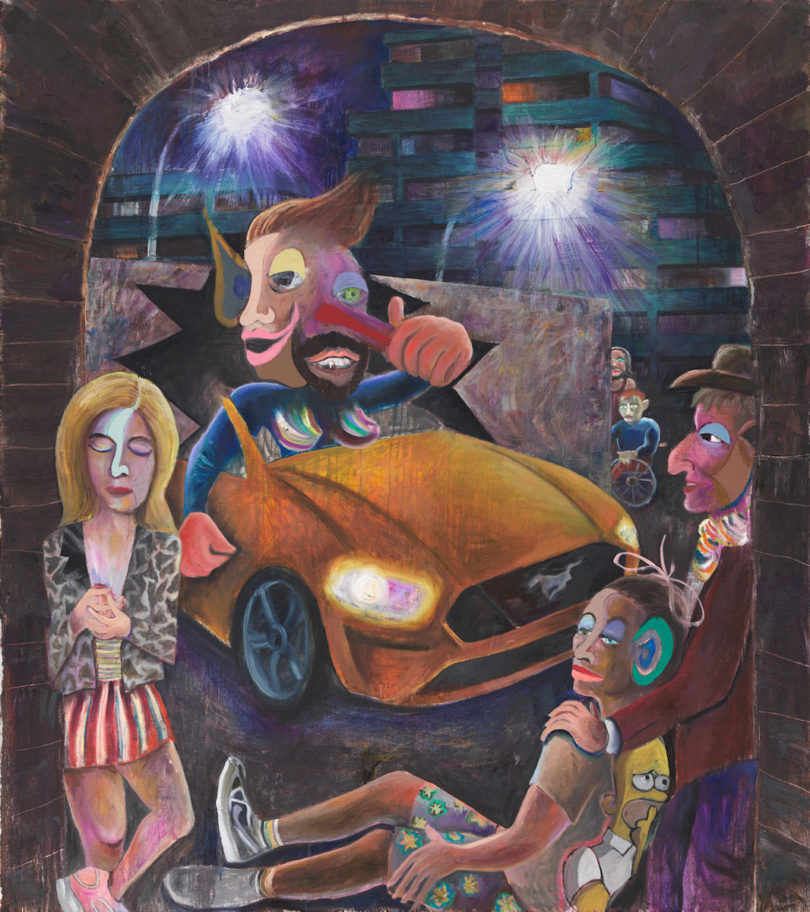

Boschs Homeboy

Ist das noch Groteske oder schon Realismus? Wer wissen will, wie Kunst unsere Gegenwart deutet, sollte auf die neuen Bilder des Berliner Malers Armin Boehm schauen. Wir haben uns seinem Werk in Etappen genähert

Von

12.08.2019

Wenn es Armin Boehms Malerei nicht gäbe, müsste man sie dringend erfinden. Mit ihrer Dynamik, ihrer Detailfülle, die an Überforderung grenzt, und ihren teils heftigen Farbkontrasten wirkt sie wie der perfekte Spiegel für unsere Zeit. Ein Besuch im Hinterraum der Galerie Meyer Riegger beim vorjährigen Berliner Gallery Weekend machte schockhaft klar, wie radikal der 47-Jährige, dessen Karriere vor zehn Jahren mit düster-neoromantischen Stadtansichten Fahrt aufnahm, seinen Stil weiterentwickelt hat. Boehm sucht ständig nach Neuem. Das hat die Idee befördert, ihn zum Gespräch nicht nur einmal zu treffen, sondern dreimal – übers Jahr verteilt. Der erste Teil des Interviews findet im Mai 2018 im Atelier in Prenzlauer Berg statt.

Ein neues Bild von Ihnen hat mich sehr berührt: „The Healing of A.“ (2018). Es existiert zudem ein ähnliches Gemälde mit dem Titel „The Healing of C.“ von 2016. Was ist die Geschichte hinter diesen Werken?

Die Serie der „Heilungsbilder“ ist aus einer starken persönlichen Angst heraus entstanden. Als meine kleine Schwester vor einigen Jahren an Brustkrebs erkrankte, gab ich ihr ein wirklich banales Versprechen: „Du wirst wieder gesund. Ich male dir ein Bild, das dich heilen kann.“ In diesem Gemälde liegt sie in der Mitte auf dem Tisch, und darum herum sitzen Menschen, die ich aus ihrem Umfeld und unserer Familie entlehnt habe, wie bei einer Séance. Ich wollte die Kraft meiner Emotionalität für die Malerei nutzen und schauen, was dabei herauskommt.

Ist Ihre Schwester wieder gesund geworden?

Glücklicherweise ja. Wenn ich sage, dass ich überzeugt bin, dass die Kunst auch einen heilenden Aspekt hat, klingt das mit Sicherheit pathetisch. Es gibt aber Legenden, in denen Künstler und Schamanismus in einen Zusammenhang gebracht werden. Man muss diese Verbindung ja nicht gleich übertreiben wie Joseph Beuys. Und verstehen Sie mich nicht falsch: Ich hasse Malerei zum Zwecke der Selbsttherapie. Ich wollte erst einmal nur dieses Bild machen. Mit dem Risiko der gewählten Fallhöhe, dass der Betrachter darin womöglich auch süßlichen Schmalz sehen könnte.

Ihr Selbstporträt „The Healing of A.“ drückt mit seiner eher zarten Farbgebung und den fragilen, aus diversen Fragmenten zusammengefügten Figuren für mich eine große Verletzlichkeit aus. Sie haben diese als Teenager bei einem schlimmen Unfall mit selbst gebastelten Sprengkörpern erfahren. Ein traumatisches Erlebnis, das sicherlich Ihr weiteres Leben geprägt hat …

Als ich nach vielen Monaten aus dem Krankenhaus zurückkam, war ich aus der Zeit gefallen: Mein Schicksal wäre 1950 normal gewesen, als viele eine Kriegsverletzung hatten. Doch 1990 waren alle auf der Love Parade, und in diese Fun-Atmosphäre habe ich nicht gut hineingepasst. Ich war eher der tragische Charakter. Mein Weg war dann die Kunstakademie in Düsseldorf. Die war damals voller Typen, die Fragen an sich selbst hatten. Hier war für mich der richtige Ort, um meine Gegenwelt zu schaffen.

Sie haben bei Jörg Immendorff und Konrad Klapheck studiert. Was haben Sie bei diesen so unterschiedlichen Malern gelernt?

Auf jeden Fall war klar, dass es nicht darum geht, das Malen zu lernen. Ich kam sozusagen vom Dorf und wollte raus aus der Enge. An der Akademie gab es eine künstlerische Atmosphäre, die damals einzigartig war. Die Hierarchien waren keineswegs flach. Es ist kaum vorstellbar, dass ein so provokanter Typ wie Jörg Immendorff heute noch einmal Professor würde. Klapheck wirkte dagegen auf mich unglaublich langweilig, und es hat eine Weile gedauert, bis ich seine Abgründe und künstlerische Radikalität verstanden habe. Im Grunde waren wir doch alle völlig unvernünftig: Als Künstler stand man mit dem Rücken zur Wand – es gab in den Neunzigern überhaupt keinen Kunstmarkt, und es ging darum, etwas zu schaffen, woran man glaubte.

Spielte der Begriff „Haltung“ eine Rolle?

Interessant, dass Sie das Wort verwenden. Es ging unter uns Studenten viel darum, im postmodernen Gefühl des „Anything goes“ eine künstlerische Haltung zu entwickeln, ein Gesamtkonzept zum Leben, zur Freiheit, zur Ästhetik, zum Humor, zur Übertreibung, zur Melancholie, zur Moral. Wie stehst du hierzu? Wie stehst du dazu? Wir bewerteten uns nicht, wir lernten voneinander. Wir lebten wirklich Diversität und redeten nicht darüber.

Nehmen Sie heute eine andere Haltung gegenüber der Kunst ein als früher?

Nein. Ich suche immer etwas Wahrhaftiges. Innere Wahrheit und gesellschaftliche Wahrheit sind aber leider nicht jederzeit dasselbe. Diesen Widerspruch muss man aushalten oder sich „subversiv“ verhalten, wie wir es damals so schön nannten. Aber das ist nichts Neues, das gab es schon immer. Wenn ich mir zum Beispiel ein Bild von Matthias Grünewald anschaue, dann weiß ich, dass er seine Kunst mit einer völlig anderen kollektiven Wahrheitsvorstellung geschaffen hat. Trotzdem kann ich darin heute noch die Schönheit seiner Wahrheit sehen.

Wie malt man die Wahrheit unserer Gegenwart?

Ich kann mich meiner Wahrheit ja nur annähern. Wenn ich jedoch auf unsere Zeit blicke, scheint mir die Sehnsucht nach Eindeutigkeit sehr ausgeprägt. Wir ordnen alles in extreme Polaritäten ein. Zum Beispiel: Trump ist böse, Merkel ist gut. Das ist eigentlich die Vorstellung eines Comics. So können wir den Menschen gar nicht mehr in seiner Differenziertheit erkennen, denn dann müssten wir ihn mit Milde sehen. Lieber wird sofort eingeteilt in Helden und Schurken. Der Mensch hatte noch nie so eine Ähnlichkeit zum Comic wie heute.

Im Bild „The Political Ouija Board (Putin-Trump-Parks Version)“ bringen Sie die Polaritäten zum gezielten Clash: Eine Figur ist zur einen Hälfte schwarze Bürgerrechtlerin und zur anderen Ku-Klux-Klan-Anhänger. Und ein Klimaschützer tritt als Siamesischer Zwilling in einem Körper mit dem US-Präsidenten Donald Trump auf. Der Anblick wirkt wie groteskes Theater.

Diese Figuren sind zwar aus der Politik entlehnt, aber sie verkörpern für mich Klischees, die ich für die Porträts benutze. Die Malerei gehorcht dabei einem dem Motiv innewohnenden Imperativ: Stelle mich so dar, wie ich bin! Da ein Politiker im Digitalzeitalter permanent im Fokus von Öffentlichkeit und Medien steht, verbirgt er sein echtes Gesicht und zeigt eine grob geschnitzte Maske. Ich muss diese Figuren also zwangsläufig trashig und hässlich malen, um sie getreu wiederzugeben und mich gleichzeitig von ihrem deformierten Anblick zu distanzieren. Ich frage mich immer, ob auch Hieronymus Bosch seinerzeit die Menschen nicht gewissermaßen realistisch dargestellt hat. Womöglich leben wir gerade in einem digitalen Mittelalter.

Boehms Lebensmittelpunkt ist Berlin, von hier aus hat er sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten als Künstler etabliert. Den Geist des entspannten Nebeneinanders, den die Stadt kultiviert, nimmt er auf – etwa in Stillleben: Da treffen Blumen auf Matisse-Goldfische und das Cover eines Schwulenmagazins. Wo könnte man nun besser über die Kunstweltstadt Berlin und den Zustand ihrer Szene sinnieren, als im Kunstwelt-bekannten Restaurant Paris Bar? Im November 2018 treffen wir uns dort zum zweiten Gespräch.

Gehen Sie oft aus?

Seltener als früher. Ich finde Berlin zunehmend stressig. Haben Sie nicht auch den Eindruck, dass die Stadt etwas Destruktives hat? Man findet hier problemlos Leute, mit denen man richtig untergehen kann. Als ich 1999 hierher kam, habe ich die ersten Jahre extrem viel gefeiert. Dann habe ich gemerkt, dass mir beim Malen mehr einfällt, wenn ich klar im Kopf bin.

Die Berliner Kunstszene hat sich seit der Jahrtausendwende stark verändert.

Stimmt. Früher hat die ganze Mischpoke in der Kneipe Alt-Berlin in der Münzstraße zusammengesessen oder im White Trash gefeiert: die Künstler Thomas Zipp, Andreas Hofer, Sergej Jensen, die Galeristen Alexander Schröder und Guido Baudach oder der Möbel-Tycoon Rafael Horzon. Und ich fand das immer amüsant, weil der Umgang miteinander, wenn es sein musste, auch mega-respektlos war: Man konnte sich beleidigen und provozieren und dann später wieder miteinander weitertrinken. Es war eine gute Balance, und es gab auch nicht zu viel Geld.

Woran ist die Clique auseinandergebrochen?

Das Ende kam gefühlt mit dem ersten großen Boom, so um das Jahr 2006. Plötzlich haben die Leute nicht mehr über ihren Dealer geredet, sondern über ihren Steuerberater.

Es war auch die Zeit, als sich die Berliner Galeristen immer größere Räume zulegten. Diese Euphorie scheint allerdings erst einmal verflogen.

Früher war alles besser? Es gibt doch immer Phasen des Auf und Ab. Meine Erfahrung ist aber, dass Menschen gerade in Krisenzeiten eine größere Sensibilität für ihr Umfeld entwickeln.

Fühlen Sie sich als figurativer Maler im Wettbewerb eigentlich benachteiligt, wenn es etwa um die Auswahl für Museumsausstellungen oder Biennalen geht? Bei der Berlin-Biennale zum Beispiel ist schon fast traditionell wenig Malerei zu sehen.

Nein, es bringt doch gar nichts, sich über so was wie Zeitgeist zu beschweren. Ich kann nur meine Idee der Malerei vertreten und feststellen, dass im Moment eine gewisse Monokultur die Kunstwelt beherrscht. Institutionen und Biennalen sind halt bürokratisch und ziehen natürlich auch gerne eher so bürokratische Künstlertypen an. Und dann bekommst du halt Ausstellungen, in denen dir Ólafur Elíasson vielleicht das Wasserstoffantrieb-Auto ästhetisiert oder Julian Charrière noch ein bisschen die Öko-Religion bedient. (lacht)

Bei Charrières Ausstellung in der Berlinischen Galerie wurde die Videokunst zum Wellness-Angebot: fluffiger Ambient-Soundtrack, harmlose Unterwasser-Aufnahmen – das lässt den Puls zur Ruhe kommen und sorgt für erlösenden Schlaf.

Das zu bewerten, ist nicht meine Aufgabe, dafür gibt es ja die Kritiker. Wenn Kunst einen ideologischen Touch bekommt, steh ich jedenfalls nicht so drauf.

Was meinen Sie damit?

Die künstlerische Moderne ist in meiner etwas naiven Idealvorstellung die Emanzipation der Kunst von moralischen oder ideologischen Vereinnahmungen. Wenn Künstler jetzt wieder denken, eine wie auch immer geartete Moral illustrieren zu müssen, erinnert mich das eher an feudale Hofkunst.

Sie meinen also, dass der Wunsch, stets auf der Seite des Guten zu stehen, die Kunst korrumpiert?

Ich jedenfalls wollte in der Kunst immer einen ideologiefreien Raum finden. Als ich in meinem ersten Semester an der Akademie das Buch „Political Correctness oder die Kunst, sich selber das Denken zu verbieten“ des Kunstkritikers Robert Hughes las, dachte ich, wir würden das hier in Europa zumindest in der Kunst nicht eins zu eins kopieren.

Warum malen Sie selbst Bilder, in denen Symbole auftauchen, die ideologisch aufgeladen sind?

Ich male das, was da ist, auch wenn ich es nicht mag. Es passiert dann oft Unvorhergesehenes bei der Arbeit an einem Werk. Als ich 2016 das erste Bild in dieser Richtung gemalt habe, kam ich gerade von einem einmonatigen Besuch aus den USA zurück und hatte ein völlig polarisiertes Land erlebt. Das hatte mich tief beeindruckt und etwas mit mir gemacht. Damals wollte ich eigentlich zwei schwule Freunde von mir porträtieren. Dann habe ich mich entschlossen, daraus eine Gruppenszene in einer Gay-Bar zu machen. Und irgendwann habe ich beim Malen bemerkt, dass im Hintergrund eine leere Stelle ist. „Was passt da hin?“, fragte ich mich. Ich habe eine Regenbogenflagge gemalt, weil ich sie im Wahlkampf der Demokraten gegen Trump ständig gesehen hatte. Aber das war inhaltlich einfach zu flach, obwohl es schön aussah.

Ein gemaltes Klischee!

Genau. Und dann war die Frage, wie man das brechen kann: Was wäre ein Symbol des Gegensatzes? Also habe ich ein Porträt von Chomeini hinter die Regenbogenflagge lasiert, weil ich zufällig darauf stieß. Und sofort bekam das Bild etwas Bedrohliches – etwas Farbiges und doch Düsteres. Ich dachte, das geht in die richtige Richtung. Ich fand diese Methode dann gut – zwei Symbole zu nehmen, die gesellschaftlich so unterschiedlich aufgeladen sind. Das Klischee wird durch das Gegenklischee neutralisiert. Mir gefiel das, ich war in der Stimmung, so etwas zu machen.

März 2019: Ein umfangreicher Katalog von Boehms jüngeren Werken ist vor zwei Monaten im Distanz Verlag erschienen, seine Ausstellung bei Meyer Riegger in Karlsruhe läuft noch sehr erfolgreich. Und morgen werden die Bilder für die Messe in Mailand aus dem Atelier abgeholt. Arbeit getan – Zeit zu entspannen. Das macht Boehm gerne beim Golf. Wir treffen uns in der gigantischen Halle eines Golfzubehör-Händlers in Berlin-Charlottenburg. Bevor wir reden, schlägt Boehm ein paar Bälle gegen einen Videoscreen. Die Resultate seiner Abschläge werden ihm in einer digitalen Landschaftsidylle mit sattgrünem Gras und weißen Schneegipfeln vorgeführt.

Wie vermeidet man Kitsch in der Kunst?

Auch jemand, der sich für den cleversten minimalistischen Konzeptkünstler hält, kann wahnsinnig kitschige Arbeiten machen, es fällt nur nicht so schnell auf, weil Konzeptkunst per se ein intelligenteres Image hat als die Malerei. Jede Form von dauerhafter stilistischer Festlegung kann kitschig werden. Denn wenn du immer das Gleiche machst, wirst du irgendwann stumpf und unsensibel, du hast die Masche raus – das würde ich als Kitsch bezeichnen.

Für mich hat Kitsch immer etwas Unehrliches. Wenn Jeff Koons sein kindliches Staunen über die Perfektion der Kunst zum Thema macht, dann nehme ich ihm diese naive Haltung nicht ab.

Die Kultur der Glätte, die Koons propagiert, war zumindest am Anfang auch irgendwie bösartig und radikal. Nur sind glatte Oberflächen mit den Smartphones, dem Waxing und der ästhetischen Chirurgie zum Mainstream geworden. Allerdings ist das auf Dauer unglaublich anstrengend durchzuhalten. Vielleicht fühlen sich die Menschen mit dieser Kultur der Glätte in Zukunft gar nicht mehr so wohl und sehnen sich doch wieder nach Haptik, nach verletzlichen Oberflächen. Denn wir sind einfach verletzlich.

In Ihren Bildern applizieren Sie an verschiedene Stellen farbige Stoffteile. Deshalb sind es eben keine perfekten Oberflächen.

Mich interessiert ja auch ein Menschenbild, das gebrochen, und eine Kultur, die von Hybridität und Sampling-Techniken bestimmt ist.

Unpolitisch scheinen Ihre Bilder trotzdem nicht. In einem neuen Gemälde trägt ein Mann ein T-Shirt mit Pepe the Frog. Der hat sein Leben als harmloser Cartoon-Frosch begonnen und ist über Umwege zu einem Symbol der rechten Alt-Right-Bewegung in Amerika geworden. Und nun begegnet er in dem Gemälde einer Frau mit den Farben der Regenbogenflagge auf der nackten Brust und Hipster-Sneakern. Und der Typ mit dem Frosch steht an der Wand. Symbolisiert er das Böse, oder ist er das Opfer? Sie halten das bewusst in der Schwebe.

Ja klar, was denn sonst? In diesem Bild öffne ich gewissermaßen die Türen und lasse ein bisschen Aufregung hinein. Wir haben ja bereits über gesellschaftliche Polarisierung gesprochen. Aber vielleicht nehme ich den Frosch auch nur, weil sein Grün an dieser Stelle perfekt zum Türkisblau der weiblichen Figur passt. Farbentscheidungen können bei figurativer Malerei einen inhaltlichen Rattenschwanz haben. Der Frosch sieht an dieser Stelle einfach gut aus. Ich finde meine Motive oft zufällig, weil ich Hunderte von möglichen Bildmotiven entweder selbst fotografiere oder per Screenshot auf meinem Tablet speichere. Es gibt so viele Erzählstränge in dem Bild, dass man den roten Faden verliert.

Kann man das als eine Art Spiel verstehen?

Kunst ist immer ein Spiel. Und ich spiele mit allem, was momentan da ist, mit Zeitungsartikeln, mit eigenen Emotionen, mit Social-Media-Fotos, mit Fernsehen, mit Wissenschaft, mit Philosophie und Kunstgeschichte, mit meiner Fantasie. Ich benutze einfach alles. Wenn du bei der Malerei spielerisch bleibst, weißt du am Ende nicht genau, wo es hingeht.

Wie ein Abschlag beim Golf?

Der schönste Golfschlag gelingt, wenn man nicht darüber nachdenkt, sondern es fließen lässt und auf sein Können vertraut. Das ist in der Malerei ähnlich: Wenn ich zu viel grübele, blockiere ich mich. Man muss das Bild einfach erst mal machen.