„Wenn der Geist zu mir spricht“

Passend zum 250. Geburtstag Ludwig van Beethovens offerierte die Berliner Autographenhandlung J. A. Stargardt ein bedeutendes Skizzenblatt des Jubilars

Von

24.08.2020

„Glaubt er, daß ich an seine elende Geige denke, wenn der Geist zu mir spricht?“ Mit diesen Worten soll Ludwig van Beethoven 1806 den Violinisten Ignaz Schuppanzigh abgekanzelt haben, der sich während der Proben zum 7. Streichquartett (F-Dur, op. 59,1) über „unpraktikable Passagen“ beklagte. Beethovens „erbarmungslose Gleichgültigkeit gegen das Irdisch-Technische“, wie Thomas Mann die Anekdote in Doktor Faustus kommentierte, ging jedoch NICHT einher mit einer ausgeprägten Fehlertoleranz. Und wenn tatsächlich – Carl Czerny zufolge – bei der mit Spannung erwarteten Uraufführung des Werks im Wiener Palais Rasumowsky nach den ersten Takten Gelächter im Saal ausbrach – weil man überzeugt war, „daß B. sich einen Spaß machen wollte, daß es gar nicht das versprochene Quartett sei“ –, lässt sich erahnen, was im Anschluss passierte.

Der Zusammenarbeit tat das aber keinen Abbruch. Man hatte sich über die Jahre angefreundet – und wusste zudem um die berufliche Win-win-Situation. Schuppanzigh, der kurz nach 1800 das erste professionelle Streichquartett der Musikgeschichte ins Leben gerufen hatte, war mit seiner stehenden Formation ein willkommenes Klangkorrektiv für den jungen Komponisten. „Alles was er componirte“, schrieb Ignaz von Seyfried, „wurde brühwarm aus der Pfanne durchprobirt.“ Im Gegenzug durfte Schuppanzigh die Werke dann exklusiv für seine Abonnement-Konzerte im Hotel „Zum Römischen Kaiser“ nutzen. Und mit der Zeit, so Seyfried weiter, „gelangten jene Quartettisten im Vortrage Beethoven’scher Tondichtungen zu jener universellen Berühmtheit, worüber in der ganzen Kunstwelt nur eine Stimme herrschte.“

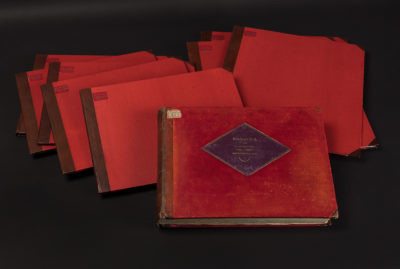

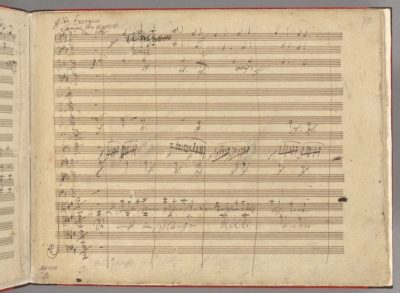

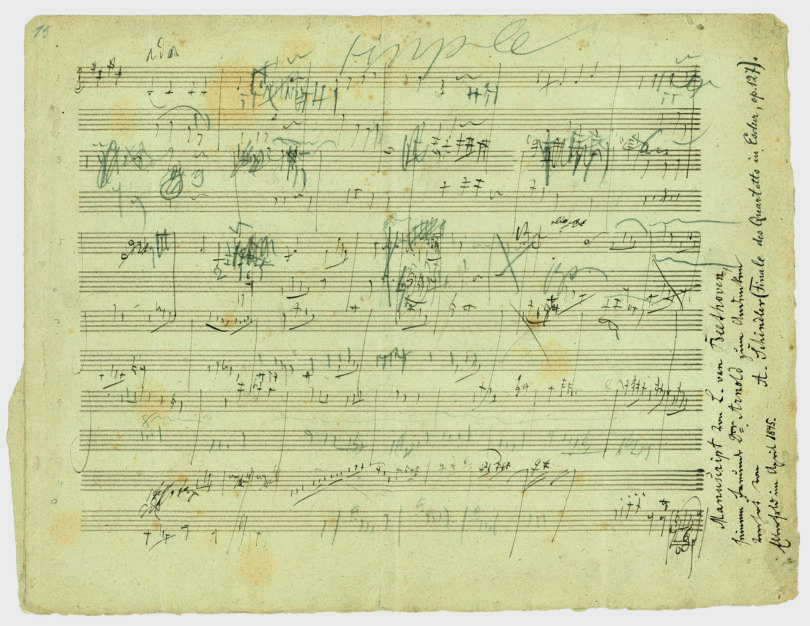

Einmal allerdings bekam Schuppanzighs Ruf einen gehörigen Kratzer. Und zwar am 6. März 1825, als das 12. Streichquartett (Es-Dur, op. 127) uraufgeführt wurde – das erste Werk einer fünfteiligen Serie, die Beethoven bis ans Sterbebett beschäftigte. Die Berliner Autographenhandlung J. A. Stargardt offerierte Anfang März bei 60.000 Euro ein beidseitig beschriebenes Skizzenblatt zum finalen 4. Satz, das für 85.000 Euro dem Bonner Beethovenhaus zugeschlagen wurde.

„Mylord Falstafferl“, wie Beethoven den adipösen Prahlhans in Anlehnung an Shakespeare gerne nannte, hatte die Partitur erst kurz vor knapp erhalten. „Eher war es nicht mögl., da ich zu sehr überhäuft bin mit anderm“, schrieb der Komponist in den letzten Februartagen – und endete frotzelnd-visionär: „Sobald meine Maschine fertig ist, wodurch ihr ganz gemächlich herauf in den 4ten Stock zu mir transportirt werden könnt, werde ich euch’s zuwissen machen.“

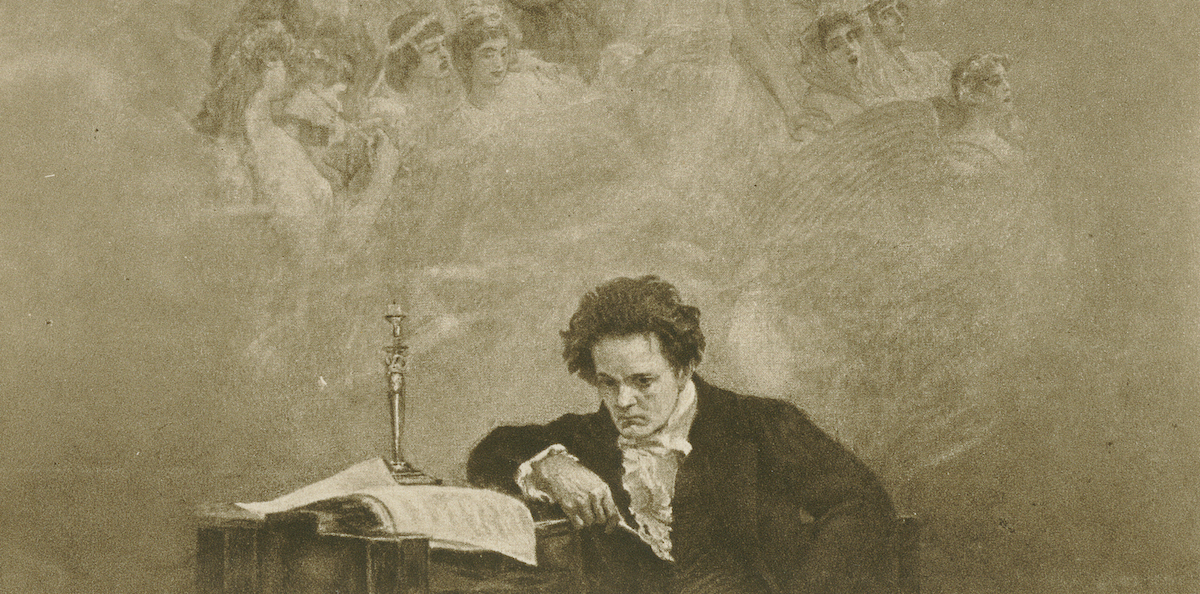

Seit vielen Jahren komplett ertaubt, blieb ihm beim Komponieren nur mehr seine Imaginationskraft

Doch wirklich locker war Beethoven nicht, angesichts der Premiere. Seit vielen Jahren komplett ertaubt, blieb ihm beim Komponieren nur mehr seine Imaginationskraft. Zudem hatte er die Gattung „Streichquartett“ seit 1810/11 ruhen lassen – sieht man von der 1817 entstandenen Bagatelle (h-moll, WoO 210) für den Schriftsteller Richard Ford ab, deren Autograf Sotheby’s 1999 in Pencarrow House / Cornwall entdeckte (London, Auktion 8. Dezember 1999, 166.500 Pfund brutto, Fondation Martin Bodmer, Cologny; am 29. November 2016 offerierte Sotheby’s dann noch eine vermeintliche Zweitschrift – in Wahrheit aber wohl nur eine zeitnahe Imitation des Originals –, die bei 150.000 Pfund liegen blieb).

Doch trotz dieser Hürden, die erst einmal genommen werden mussten, beschritt Beethoven in seinem Opus völlig neue Wege – Wege, die unmittelbar ins 20. Jahrhundert führten: Die Harmonien sterben ab, die Strukturen zerfallen. Das „Ich“ – bis dato formerzeugend – spielt hörbar keine Rolle mehr. Der größte Tonbaumeister der Geschichte zieht sich aus seinem Gebäude zurück, in dem nun scheinbar fremde Kräfte walten. Oder wie es Theodor W. Adorno formulierte: „Die Musik spricht die Sprache der Archaik, der Kinder, der Wilden und Gottes, aber nicht des Individuums.“

Um den Erfolg der Uraufführung sicherzustellen, verpflichtete Beethoven die Musiker sogar qua Unterschrift zur Höchstleistung

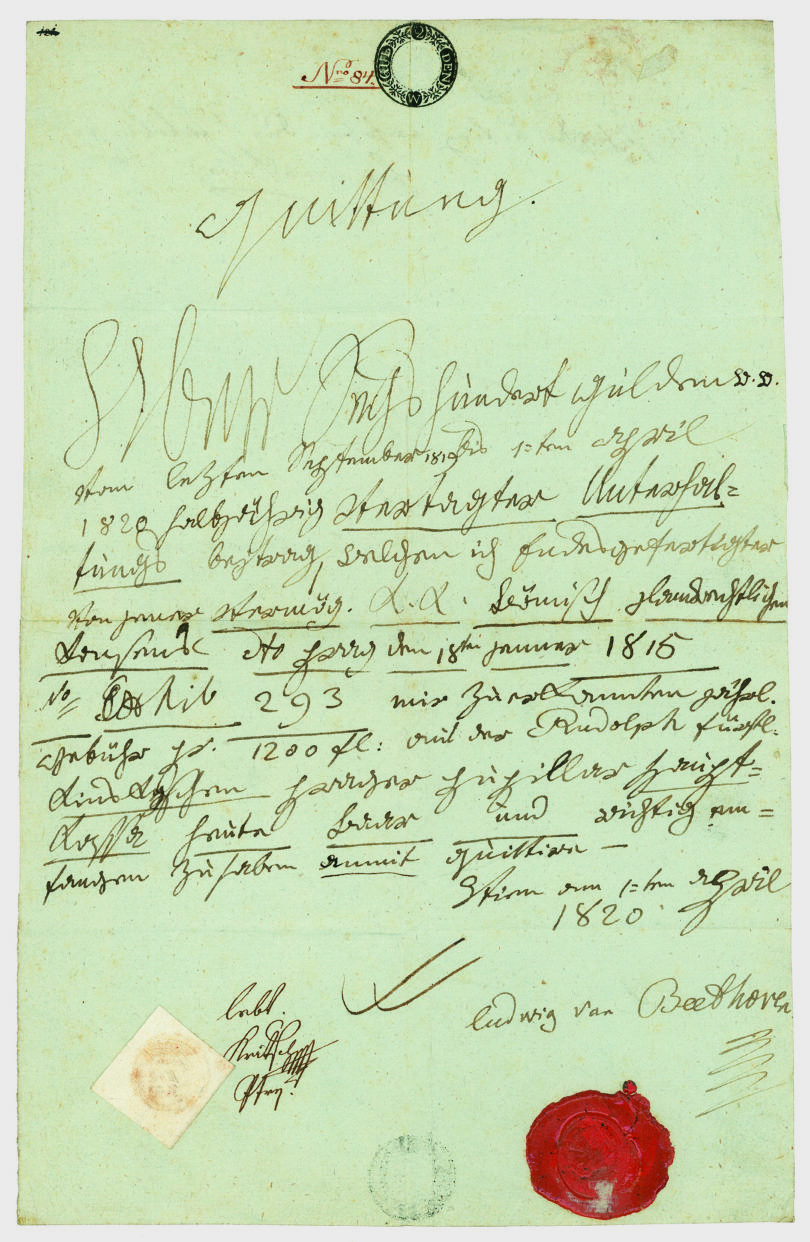

Ein solches Werk – Beethoven wusste es natürlich – konnte im Grunde nur auf Unverständnis stoßen. „Mach er sich nichts draus“, meinte Schuppanzigh, „das ist eine kleine Anzahl Esel, die sich lächerlich machen – Scheiß er sie voll.“ Zwar war der Komponist kraft einer 1809 von drei fürstlichen Gönnern bewilligten Pension, die erst insgesamt 4000, später 3400 Gulden p.a. betrug, auf Publikum tatsächlich nicht mehr angewiesen – eine eigenhändige Quittung Beethovens vom 1. April 1820 über den Erhalt einer Teilzahlung aus dem Hause Kinsky ging in besagter Stargardt-Auktion für taxgerechte 30.000 Euro an einen österreichischen Privatsammler. Doch um seiner Musik willen ließ Beethoven die Streicher sogar qua Unterschrift bestätigen, „bei Ehre sich auf das Beste zu verhalten, auszuzeichnen, und gegenseitig zuvor zu thun.“

Aber es kam nicht besser, sondern schlechter: „Erstlich gings nicht recht zusammen, dann sprang dem Schuppanzigh eine Saite, was auch viel beytrug, da er nicht einmahl eine 2te Violine bey der Hand hatte“, schrieb Beethovens Neffe Karl – der spätere Universalerbe des Komponisten. „Die Ursache des Mißlingens“, ergänzte Anton Schindler, „wollte man allein in Schuppanzigh finden, den man zu correcter Ausführung, wie auch zu geistiger Auffassung der schwierigen Aufgabe nicht mehr für fähig erklärt hatte.“

Und so wurde der Primarius – nach „bitteren Expectorationen zwischen ihm und dem Komponisten“ – mit Blick auf eine schnelle Zweitaufführung kurzerhand aus seinem Quartett geschmissen. Joseph Böhm, ein exzellenter Virtuose, ersetzte ihn – und erzielte am 23. März tatsächlich „einen besseren Erfolg“, wie Schindler notierte: „Dessen unerachtet wollte sich das tiefe Dunkel in einigen Sätzen nicht erhellen. Der Componist aber wurde von einem vollständigen Siege benachrichtigt, als sey das Werk nun Allen so klar erschienen, wie jedes der älteren dieser Gattung.“

Und Schuppanzigh? Der durfte sich im September rehabilitieren: „Wir haben heute Probe gehabt“, erfuhr Beethoven von Karl Holz, der 2. Geige. „Mylord spielte das Quartett heute schon vortrefflich; wenn es morgen so geht (und wir halten noch eine Probe), so hat man es nicht besser gehört. Er muß zu Hause ungewöhnlich geübt haben.“