Zwischen Mief und Moderne

Lion Feuchtwanger ließ in seinem Roman „Erfolg“ kein gutes Haar am München der Zwanzigerjahre. Moderne Kunst hatte es schwer, ein Großteil des Bürgertums war reaktionär. Doch die Avantgarde hinterließ Spuren

Von

23.11.2020

/

Erschienen in

Weltkunst Nr. 177

Eine weiße Decke lag in den ersten Tagen des Jahres 1929 über München. Von Pferden gezogene Schneepflüge räumten die Straßen, berichtete die Lokalpresse. Die Stadt war ein Wintermärchen und die Frauenkirche mit den knapp 100 Meter hohen Türmen immer noch das höchste Bauwerk. Aber München war nicht nur beschaulich in diesen Tagen. Am Abend des 3. Januar zog sich die Pariser Ausdruckstänzerin Berthe Krull in der Adalbertstraße die Ballettschuhe an, um die Gediegenheit der Stadt mit ihrer expressiven Performance zu durchkreuzen.

In der neuen Körpersprache entlud sich der Rhythmus der Moderne. Der Tanz war abstrakter, kantiger und intellektueller als die Revuen im Deutschen Theater, wo der junge Peter Kreuder fast zehn Jahre eingängige Schlager arrangierte. Der Galerist Günther Franke hatte die Künstlerin mit dem kessen Bubikopf zum „II. Abend“ des Graphischen Kabinetts in die Kleinkunstbühne Steinicke-Saal geladen. Was vielleicht nicht viele wussten: Berthe Krull war die Schwester der mittlerweile im Ausland gefeierten experimentellen Fotografin Germaine Krull. Ihr erstes Fotoatelier hatte sie 1917 in München gegründet. Berühmt machte sie damals das Porträt Kurt Eisners, des linken Ministerpräsidenten der bayerischen Räterepublik. Aber es war auch ihr Verhängnis. Nach der Ermordung Eisners wurde sie 1920 wegen Anarchie des Landes verwiesen.

Progressive Künstler unter Generalverdacht

Berthe und Germaine Krull spiegeln, jede auf ihre Weise, die kulturelle Zweischneidigkeit Münchens nach der Revolution und in den Zwanzigern. Die eine vertrieben, die andere aus der Ferne nach München geholt. Progressive Künstler standen hier unter Generalverdacht. Wer nicht konservativ war, so formulierte es der Schriftsteller Oskar Maria Graf, galt als Bolschewist. Kirche und Landesregierung träumten von einem Bayern als „Ordnungszelle“ gegen das „marxistische Chaos“ und die „verjudete Weimarer Republik“. Adolf Hitler und seinen Putschversuch von 1923 empfanden sie zwar als Angriff auf die eigene Autorität, aber man ließ im Falle des rechten Mitstreiters Milde walten und verkürzte seine Haft. Das provinzielle München mit seiner fast ländlichen Bevölkerung und dem saturierten Großbürgertum erkannte sich wieder in Hitlers Reden von der Übermacht des Fremden, von nationalem Wiedererwachen und von der jüdischen Unterwanderung. Moderne Kunst, modernes Theater, politisches Kabarett standen unter argwöhnischer Beobachtung.

Das Jahr 1920 aber war nicht nur ein Jahr der Engel. Das braune Gift formierte sich. Im Hofbräuhaus nahm am 24. Februar mit der Gründung der NSDAP die „Stadt der Bewegung“ ihren Anfang. Politisch war München ohnehin ein Schlangennest aus Monarchisten, Konservativen und Moderneverhinderern. Aber der Glaube an ein kunstsinniges, moralisches Bürgertum war noch nicht gänzlich erschüttert. Thomas Mann verkörperte die literarische Seite eines bürgerlichen Humanismus, die Satirezeitschrift Simplicissimus publizierte allmonatlich das noch existierende Gewissen gegen Reaktion und rechts. Der Kunsthändler Israel Ber Neumann hätte es sich sonst überlegt, 1922 sein Graphisches Kabinett hier anzusiedeln.

Ausstellungen von Kirchner bis Max Beckmann

Aus Berlin brachte Neumann seinen Mitarbeiter Günther Franke mit, einen jungen Mann mit großem Gespür für die progressiven Künstler seiner Zeit. Mit einer Emil-Nolde-Ausstellung stellte er sich den Sammlern vor. Es folgten Ausstellungen zu Werken von Ernst Ludwig Kirchner, Odilon Redon, Otto Mueller, Alfred Kubin, Pablo Picasso, Fernand Léger. Franke erkannte früh, welche Bedeutung die Fotografie der Zwanzigerjahre besaß. Als Albert Renger-Patzsch’ Fotobuch „Die Welt ist schön“ erschien, zeigte er die Originalabzüge, kurz darauf Fotomontagen von László Moholy-Nagy.

Für die Maler in der Stadt, die den Geschmack des Bürgertums bedienten, muss es eine Provokation, zumindest eine Schmähung gewesen sein. In ihren Gemälden wirkte noch der historisierende Geist eines Carl von Marr und der rustikale Pleinair-Duktus Heinrich von Zügels nach. Und auch Leo Putz’ flirrender Salon-Impressionismus traf den Geschmack der Villenbesitzer. Während andere Galerien in den Zwanzigern an der Schule von Barbizon und an einem akademischen Naturalismus festhielten, präsentierte Franke das aufrüttelnde Welttheater Max Beckmanns. Viele Jahre hatte die Galerie das Alleinvertretungsrecht. Nach 1937 bot Franke die Werke Beckmanns nur noch im Hinterzimmer an – ob mit oder ohne Wissen der Nazis, ist nicht belegt. Wo er politisch stand, hatte er im Januar 1933 mit einer Ausstellung von Hitler-Karikaturen aus dem Kreis der Simplicissimus-Mitarbeiter gezeigt.

Die Trennlinie verlief nie exakt zwischen konservativ und modern. Bestes Beispiel war der Galerist Hans Goltz. Politisch stand er auf der Seite der Nationalen, aber ästhetisch war er ein Verfechter der Moderne. Es war kein Kunstfehler, dass George Grosz’ erste Ausstellung 1919 hier stattfand. Die Galerie Thannhauser und Brakls Kunsthaus hatten schon vor dem Ersten Weltkrieg mit van Gogh und Munch den Münchnern die Moderne nahegebracht. „Neue Kunst – Hans Goltz“, eine Mischung aus Galerie, Buchhandlung und Verlag, stand dem nicht nach und bot vor allem moderne Grafik.

Hans Goltz, der Galerist der Stunde

Der Beginn einer neuen Zeit nach 1918 entging Goltz nicht. In Grosz’ zeichnerischer Meisterschaft und seinen chaotischen Großstadt-Szenerien sah er die Kunst der Stunde. Das erste Sonderheft seines hauseigenen Magazins „Ararat“, erschienen 1920, widmete er dem ätzend kritischen Berliner. Abgebildet und angeboten waren unter anderem Grosz’ Gemälde „John, der Frauenmörder“, das heute die Kunsthalle Hamburg besitzt, oder „Gefährliche Straße“, das Goltz im April 1920 verkaufte und das 100 Jahre später, in diesem Februar, bei Christie’s London für 9,7 Millionen Pfund samt Aufgeld versteigert wurde. Von Archipenko über Lehmbruck bis Man Ray reichte das Programm der Galerie. Und immer wieder Paul Klee. Dass der Künstler anfangs von Kritikern als Scharlatan und Irrsinniger diskreditiert wurde, schmälerte Goltz’ Glauben an das feinsinnige Talent nicht. Walter Benjamin entdeckte hier Klees „Angelus Novus“ von 1920, auf den er in seinen Schriften immer wieder Bezug nahm.

Hinter all den Behauptungen späterer Chronisten, dass nach der Ära der Malerfürsten, die mit dem Tod Franz von Stucks 1928 unwiderruflich zu Ende ging, und nach der Zerstreuung der Künstlergruppe des Blauen Reiters die Ausstellungen der Secession nur noch eine Lokalbörse gewesen seien, geriet der Blick auf Münchens Maler der Neuen Sachlichkeit ins Hintertreffen. Der inzwischen etablierte Expressionismus von Josef Eberz, Richard Seewald oder des Akademiedirektors Karl Caspar war der Mainstream der Münchner Moderne. Dabei gern vergessen wird Maria Caspar-Filser, die 1925 als erste Frau eine Professur an einer Akademie erhielt und später von den Nazis als „entartet“ verfemt wurde. In den Ausstellungen der Münchner Neuen Secession, 1913 von Caspar-Filser mitbegründet, trafen in den Zwanzigern immer wieder die Vorreiter des Expressionismus aus ganz Deutschland zusammen. Kirchner, Pechstein, Jawlensky, Kokoschka, aber auch Klee, Karl Hofer und der junge Ernst Wilhelm Nay waren hier zu sehen.

München verlor sein Leuchten als Stadt der Kunst

Georg Schrimpf, Alexander Kanoldt oder Wilhelm Heise waren Protagonisten eines neuen Stils. Zunächst nahmen nur wenige ernst, dass ihre Malerei des kühlen Blicks den Expressionismus ablösen sollte. Der Galerist Hans Goltz spürte wieder einmal, dass ein Wandel in der Luft lag, und annoncierte schon 1920 in seiner Hauspostille „Ararat“ die Generalvertretung von Schrimpf, Kanoldt, Carlo Mense und Heinrich Maria Davringhausen. In Mannheim, wo 1925 die wegweisende Ausstellung „Neue Sachlichkeit“ stattfand, waren Münchner Künstler stark vertreten, darunter auch Werke von Adolf Erbslöh und Walter Schulz-Matan. Ein veritables Zentrum der Strömung entwickelte sich trotzdem nicht an der Isar.

Als Stadt der Kunst verlor München sein Leuchten des 19. Jahrhunderts und die Strahlkraft der expressionistischen Avantgarde vor 1914. Aber als Stadt moderner Produktgestaltung war der Ruf intakt. Als das Weimarer Bauhaus 1925 nach einem neuen Standort suchen musste, war sogar Bayerns Kapitale eine Option. Münchens Gestalter maßen schon in dieser Zeit dem Industrieprodukt Bedeutung zu. 1926 wurde hier, damals noch Teil des Bayerischen Nationalmuseums, die Neue Sammlung gegründet: Das erste Designmuseum der Welt war geboren.

Die Radikalität der Bauhaus-Künstler aber besaßen die Münchner Designer nicht, ihnen stand der Deutsche Werkbund näher. Adelbert Niemeyer, Karl Bertsch und Wolfgang von Wersin etwa, die seit Jahren Entwürfe für die Deutschen Werkstätten und kunstgewerbliche Unternehmen lieferten, balancierten auf dem schmalen Grad von konstruktiver Sachlichkeit und Funktionalismus. Welche Idee von modernem Design die Münchner antrieb, offenbarte die Ausstellung „Ewige Formen“, die Wolfgang von Wersin 1929 für die Neue Sammlung kuratierte. Es ging um gültige Grundformen. Kugeln, Zylinder, Quader, Trichter, flaschenförmige Gefäße verschiedener Epochen und Zivilisationen sah man in den Vitrinen dieser Schau. Von Wersin war damals einer der gefragtesten Entwerfer seiner Zeit, und die deutsche Industrie erhielt nicht wenige Moderne-Impulse aus München.

Bauen nach Traditionen statt Neues Bauen

In der Architektur hingegen sträubte man sich vehement gegen die Moderne. Die Vorstellung von zeitgemäßem Bauen war an die Traditionen der Stadt geknüpft. Das 1925 eröffnete, erst in den Dreißigerjahren endgültig fertiggestellte Deutsche Museum, ein bis heute unvergleichlicher Wissensspeicher der Wissenschaft und Technik, ist ein Spiegel dieser Idee. Technisch spielte er als einer der ersten Stahlbetonbauten eine Vorreiterrolle in München. In seiner Erscheinung leugnete man aber die Geschichte nicht. Teils neoklassizistisch, teils wie ein auf Schmucklosigkeit getrimmter Palast der Gotik liegt das Museum auf der Isarinsel. Innen jedoch bekannte man sich, zumindest in der Bibliothek, zu einem bayerischen Art déco. Projektleiter war seit 1920 der Architekt Oswald Bieber. Er entsprach ganz dem Münchner Timbre. Die Wohnanlage „Borstei“, die er gemeinsam mit dem Bauunternehmer Borst konzipierte, ist seine Visitenkarte: Einerseits standardisiertes Bauen, Komfort wie Zentralheizung, Bäder und Telefonzentrale; andererseits Barockelemente wie Bogenarkaden und schwere Türgesimse, aufwendiger Fassadenschmuck und große Keramikfiguren von Josef Wackerle in den Mauernischen.

Noch 1927 war man im Münchner Rathaus froh, dass man „keine dreckigen Wolkenkratzer“ gebaut hatte. Nur eine Handvoll Gegenpositionen konnte sich durchsetzen. Das einzige Hochhaus aus den Zwanzigern, das zwölfgeschossige Technische Rathaus von Hermann Leitenstorfer wirkt mit seinen Eckverzierungen im oberen, zurückgesetzten Teil heute eher wie ein trutziger Turm des 15. Jahrhunderts. Im Westend entstand 1925/26 Theodor Fischers Ledigenheim, das noch heute einige für das modernste Bauwerk Münchens halten: ein radikaler, monolithischer Ziegelbau, zusammengesetzt aus vier Kuben, schmucklos, ohne Rahmungen der Fensterlaibungen. Ganz spurlos ging das Stuttgarter Experiment der Weißenhofsiedlung an München nicht vorbei. In Neuhausen versuchte der noch junge Hans Döllgast als künstlerischer Oberleiter zwischen 1929 und 1931 die Prinzipien des Neuen Bauens zu adaptieren. Eine weiße, sachliche Wohnanlage entstand, in der vor allem der „Amerikanerblock“ hervorsticht mit seiner stromlinienförmig geschwungenen Fassade. Mag sein, dass auch Robert Vorhoelzers funktionale Bauten wie das Postgebäude in Giesing oder das Paketzustellamt in der Nähe des Hauptbahnhofs aus dem traditionsverliebten München kein Neues Frankfurt machten. Doch die Moderne hinterließ ihre Spuren.

München besitzt so viele Etiketten – Stadt mit Herz, Isar-Athen, nördlichste Stadt Italiens. Die „Stadt der deutschen Kunst“, wie Hitler sie ab 1934 bezeichnete, hat einen bitteren Beigeschmack, nachdem zahlreiche Schriftsteller, Verleger, Maler und Theatermacher schon in den Zwanzigern von dumpfer Kleingeisterei, Antisemitismus und brauner Pöbelei vertrieben wurden. Keiner hat die Münchner Situation mit ihrer Modernephobie besser dargestellt als Lion Feuchtwanger in den derben, selbstgefälligen und bösartigen Gerichtsvorsitzenden, Regierungsbeamten, Bauunternehmern oder Bierbrauern seines Romans „Erfolg“. Den Hitler-Putsch nahm Feuchtwanger 1923 noch nicht ernst. Aber sieben Jahre später entwarf er in „Erfolg“ das Psychogramm jener Gesellschaft, die den Faschismus in den Zwanzigern aufsteigen ließ. 1935, zehn Jahre nach seinem Weggang von München, resümierte der Autor scharf: „Die Stadt zählte im letzten Jahr, das der Schriftsteller L. F. in ihr verbrachte, 137 Begabte, 1012 über Mittelmaß, 9002 normal, 537 284 unternormal Veranlagte und 122.963 Voll-Antisemiten.“ München hatte damals rund 680.000 Einwohner.

Dass die Intellektuellen ihren Anteil am Aufstieg Hitlers hatten, darf man nicht übersehen. Er ist auch durch sie groß geworden. Im Salon des Verlegers Hugo Bruckmann verkehrten Denker aller Couleur, Liberale wie Harry Graf Kessler oder Thomas Mann, aber auch Houston Stewart Chamberlain, Schwiegersohn von Richard Wagner und Verfasser rassistischer Traktate. Hier begann Hitlers Aufstieg in die bürgerlichen Kreise.

Thomas Mann beschlich schon damals ein ungutes Gefühl. „Hier genoss man eine heitere Humanität“, sagt er 1926 in seinem legendären Vortrag „Kampf um München“ über die Zeit vor 1914. Sein Stimmungsbild der Gegenwart war hingegen düster: „Wir mussten es erleben, dass München in Deutschland und darüber hinaus als Hort der Reaktion, als Sitz aller Verstocktheit und Widerspenstigkeit gegen den Willen der Zeit verschrien war.“ Und er prophezeite, dass bald kein modernes Theater sein wird und auch kein Maler, der es zu etwas bringen will, hier würde leben können.

Brecht nutzte München als Startrampe für sein episches Theater

Der Weg Bertolt Brechts passt zu dieser Vision. Noch um 1920 sagte der junge Dramatiker: „Das Beste an Augsburg ist der Zug nach München.“ Während Oswald Spengler in der Widenmayerstraße über den „Untergang des Abendlandes“ philosophierte, nutzte Brecht München als Startrampe für sein episches Theater. 1922 wurde in den Kammerspielen „Trommeln in der Nacht“ aufgeführt, im Jahr darauf „Im Dickicht der Städte“ am Residenztheater. Zwischendurch spielte Brecht Klarinette auf der Oktoberfestbude von Karl Valentin, dem größten bajuwarisch-dadaistischen Komiker, den München je hatte. Ein Sprachanarchist und, wie manche meinen, ein „verhinderter deutscher Chaplin“. Denn Valentin war auch ein Filmpionier und filmte seine eigenen Sketche als kurze Einakter. Brechts letztes Experiment in München war übrigens auch ein Film. Antibürgerlich, skurril und eine Spur anarchistisch drehten er und Erich Engel mit Valentin in der Hauptrolle 1923 „Mysterien eines Frisiersalons“.

Dass man in München das Kino für eine Kunst der Zukunft hielt, konnte man vor den Toren der Stadt in Geiselgasteig erleben. Dort hatte sich Bayerns Traumfabrik angesiedelt. Die Münchner Lichtspielkunst AG, kurz Emelka, baute sich ein gigantisches Glasstudio, in dem der junge Alfred Hitchcock 1925 mit den deutsch-britischen Koproduktionen „Irrgarten der Leidenschaft“ und „Der Bergadler“ sein Regiedebüt gab. Unterhaltung war Trumpf, aber es regte sich der Traum von einem Kino überwältigender Bilder. So drehte Franz Osten 1925 an indischen Schauplätzen für die Emelka „Die Leuchte Asiens“: ein Monumentalfilm über das Leben von Siddhartha Gautama, dem Gründer des Buddhismus. Insider meinen, aus dieser Produktion sei das Bollywood-Kino hervorgegangen. Die neuesten Streifen liefen im 1926 eröffneten Phoebus-Palast, der mit 2200 Plätzen Deutschlands größtes Lichtspieltheater war. Berlin sollte neidisch werden.

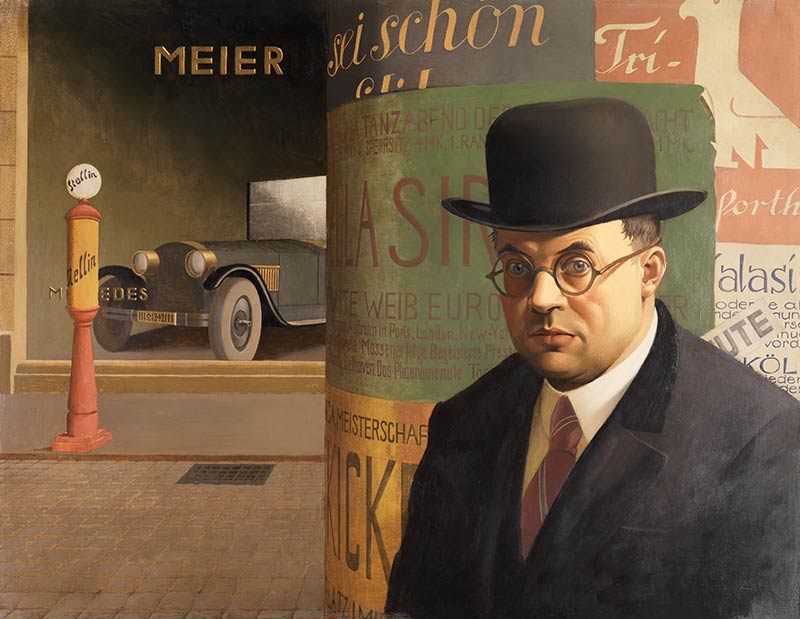

Die Phoebus-Plakate zu Filmen wie „Der Bettelpoet“, „Orientexpress“ oder „Die Frau ohne Namen“ konnte keiner übersehen. Die Farbkombinationen von Rot und Schwarz oder Blau und Rosa waren so ungewöhnlich wie klar. Mit integrierten Fotografien und geometrisch aufgeteilten Flächen, dynamischen Diagonalen und einer Schrift, die wie der Reißbrettentwurf eines Ingenieurs aussah, erschien die Bauhaus-Sprache auf Litfaßsäulen und in Schaukästen. Die neue Werbegrafik brachte Jan Tschichold, der bedeutendste Erneuerer der modernen Typografie, nach München. Der „Futura“-Schrift-Erfinder Paul Renner hatte ihn 1926 als Dozent an die Meisterschule der Buchdrucker geholt.

Am Ende blieb nur die Emigration

München war ein Zentrum des grafischen Gewerbes, viele Firmen aus Nord und Süd orderten hier Plakate, Firmenlogos, Corporate Design. Der Geist des Deutschen Werkbunds herrschte an dieser Schule. Die Schrift sollte von der Dekoration befreit werden und der funktionalen Formsprache von Gebrauchsgegenständen adäquat sein. Man sprach vom „Münchner Stil“. Aber Schrift ist ein Medium, das schweigend eine Botschaft vermittelt. Die Nazis und die rechte Presse, die Frakturlettern bevorzugten, degradierten die neue Typografie zur Bolschewistenschrift. 1933 emigrierten Tschichold wie auch Renner in die Schweiz.

Für viele Münchner Künstler bedeutete dieses Jahr: der letzte Besuch im Hofbräuhaus und im Café Luitpold, der letzte Abend in den Kammerspielen, im Alten Simpl oder in der Bonbonniere, einem Cabaret und Nachtlokal am Platzl, in dem die Arrangements Friedrich Hollaenders für Stimmung sorgten und der Conférencier Willi Schaeffers als „Engelszunge der kandierten Bosheit“ die Zeitläufe kommentierte. Wer Glück hatte, erlebte am 1. Januar 1933 in der Bonbonniere noch die Premiere des politischen Kabaretts Die Pfeffermühle, gegründet von Erika und Klaus Mann. Nur ein paar Wochen lief das Programm, dann kamen die Nazis an die Macht. Im September machte die Pfeffermühle im Zürcher Exil weiter. In München wurde es jetzt immer düsterer.