Fels, Wasser und Baum

Die Darstellung von Landschaften ist das diffizilste und faszinierendste Gebiet der chinesischen Kunst. Das Zürcher Museum Rietberg hat diesem eine großartige Schau gewidmet – und nimmt uns mit auf eine innere Reise

Von

12.01.2021

/

Erschienen in

Weltkunst Nr. 180

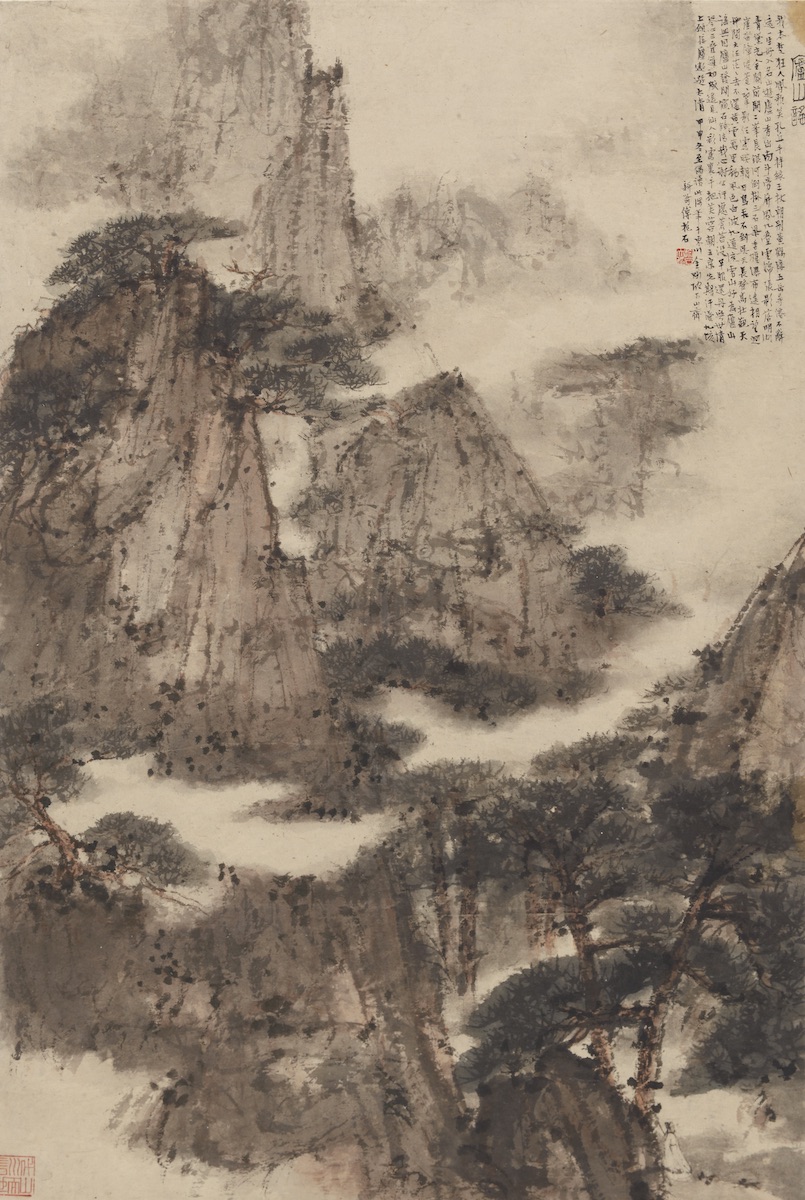

Plaudernd stehen zwei alte Freunde unter einer malerisch verkrüppelten Kiefer, neben ihnen murmelt ein Bächlein, dahinter recken sich hohe, wie mit Puscheln bewachsene Felsen auf. Ein kleiner Diener trägt ein Musikinstrument herbei, es ist eine Qin, die chinesische Zither. Ihr Klang gehört hierher, wo alles stimmt und sogar der Wasserfall das Gebirge an der richtigen Stelle teilt. Alles in diesem Bild ist klassisch, Fels, Wasser und Baum, auch die beiden Kameraden, die gleich gemeinsam musizieren werden und sich dabei auf uralte, in Legenden beschworene Vorbilder berufen, die es einst in der perfekten Landschaft und im perfekten Augenblick genauso taten. Ein ganz Großer der chinesischen Malerei schuf dieses Bild im Jahr 1556. Wen Zhengming malte es, als er 86 war, wohlhabend und hochgeachtet, damals ein Malerfürst, Mittelpunkt der Intellektuellen und Geldleute in der Kulturmetropole Suzhou.

Kultiviertes Leben im Einklang mit der Natur

Das Leben kann schön sein. Vor allem muss es kultiviert gelebt werden, wenn man ein chinesischer Gelehrtenbeamter aus gutem Hause ist. „Ich lebe inmitten tiefer Berge“, schrieb Wens Kollege Luo Dajing 300 Jahre zuvor, „wo, wenn der Frühling in den Sommer übergeht, das sattgrüne Moos auf den Treppenstufen gedeiht und die herabfallenden Blütenblätter die kleinen Pfade bedecken. An der Tür klopft niemand.“ Luo schöpft Wasser aus einem Quell, um sich einen Tee zu kochen, dann malt und kalligrafiert er ein wenig, fürs Mittagessen ist gesorgt. Wen Zhengming wird es ähnlich gehalten haben. Recht behaglich hat Chinas Kulturelite viele Jahrhunderte lang ihr Leben im Einklang mit der Natur verbracht, nachhaltig und ohne nennenswerten CO₂-Ausstoß. Auf die Annehmlichkeiten der Zivilisation musste sie dabei trotzdem nicht verzichten, nicht auf Diener und Konkubinen, und wenn man ihren Bildern trauen darf, konnte nichts und niemand diesen daoistischen Einklang mit dem großen Ganzen stören: eine dynamische Welt, von der Urkraft des Qi durchwaltet, deren Teil man selbst war. Was außerdem lohnte sich zu malen?

Das Museum Rietberg in Zürich hat der chinesischen Landschaftsmalerei unter dem Aspekt „Sehnsucht Natur“ nun eine große und großartige Ausstellung gewidmet. Sie zeigt beinahe alle Genres und Techniken dieser Kunst, die sich um die Natur dreht, von der getuschten Querrolle bis hin zur wandgroßen Videoinstallation. „Sehnsucht Natur“ darf zugleich als eine Einführung in das distinguierteste, gediegenste, wohl auch diffizilste Gebiet der chinesischen Kunst gelten, nämlich in die Vorwissen und Sehtraining voraussetzende und doch auf den ersten Blick so faszinierende Malkunst mit Tusche – ausgeführt von strengen und auch mal weniger strengen Gelehrten, mal verkopft, mal verspielt, meist schwarz-weiß, gelegentlich farbenfroh, gebildet-brav, dann wieder ichbezogen und radikal. Das geht so hin und her bis heute. Erstaunlich weit ist die Bandbreite der Haltungen und Handschriften, und weiß Gott nicht alles ist Idyll. Eine Kultur, die mehr als tausend Jahre lang ihre Empfindungen in die „Berg-und-Wasser-Malerei“ hat einfließen lassen, bringt in der Landschaft den Schrecken, die Angst und die Traurigkeit genauso zum Ausdruck. Auch dies ist eine Entdeckung, die in der Zürcher Ausstellung zu machen ist.

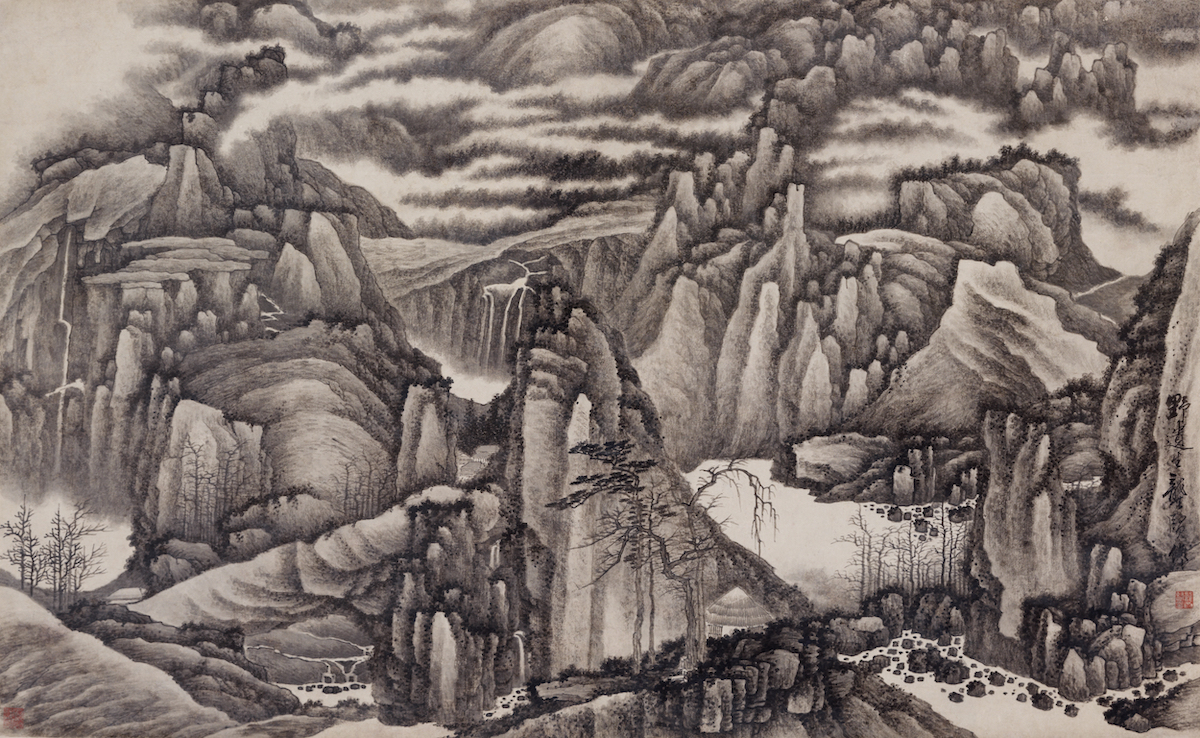

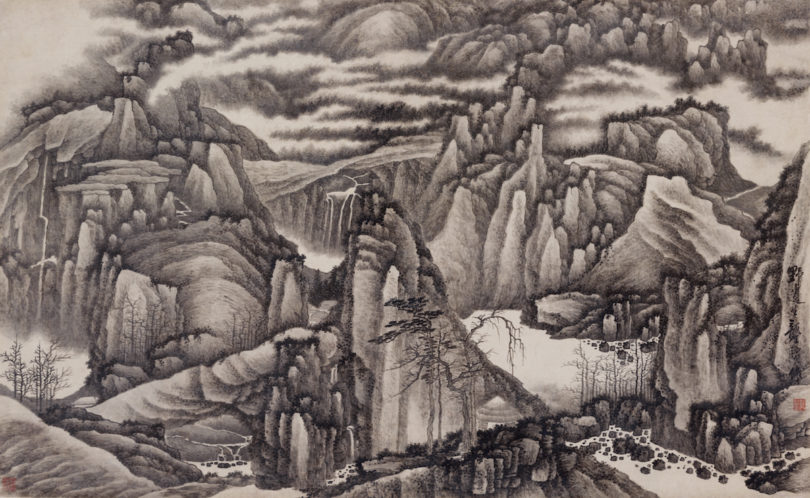

Nur zwei Beispiele: Die 2018 zu früh verstorbene Cui Xiuwen entfaltet in ihrer Fotoarbeit „The Existential Emptiness“ ein gewaltiges Bergpanorama, das aussieht wie mit schwarzer Tusche gemalt; davor liegt im Schnee die Künstlerin selbst sowie eine Puppe, die ihr ähnlich sieht. Die Leere, die Kälte, die Einsamkeit, all das sind daoistische Qualitäten, doch hier sind es auch die Erfahrungen eines heutigen Individuums, das sich in seiner Verlorenheit nicht mehr in eine Religion flüchten kann. Nur zeitlich davon entfernt: Gong Xians Berglandschaft „Tausend Gipfel und zehntausend Täler“, um 1670 entstanden. Es ist eine düstere, nicht weniger monumentale Vision aus dem Inneren eines Menschen, der sich verlassen fühlt in einem Land, das wenige Jahre zuvor von barbarischen Steppenhorden erobert worden war. Seit 1636 herrschten die Mandschuren in China, während die Loyalität vieler Gelehrtenbeamter immer noch der besiegten Ming-Dynastie galt, so auch diejenige Gongs. Die natürliche Welt wird zum Abbild der Hoffnungslosigkeit. Sein apokalyptisches Bild gehört zu den bedeutendsten Werken der chinesischen Malerei in Europa, ein Prunkstück des Museums Rietberg und eines, auf das Chinesen wirklich neidisch sind.

Kern des Rietberg-Bestands ist die Sammlung eines Schokoladenfabrikanten

Die klassischen Werke dieser Schau stammen im Wesentlichen aus der späten Ming- und frühen Qing-Zeit, also aus einer Phase zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert. Das folgt im Wesentlichen dem Rietberg-Bestand, dessen Kern die Sammlung von Charles A. Drenowatz bildet. Der kundige Schokoladenfabrikant sammelte genau jene Epoche, in der die Landschaftsmalerei förmlich explodierte und jede Manier, jede Technik ausprobiert wurde. Drenowatz schenkte seine Bilder Anfang der Siebzigerjahre dem Museum, darunter einige wirklich bedeutende Exemplare. Leihgaben aus Schweden und Deutschland ergänzen die Ausstellung nun. Aus privaten Sammlungen stammen die meisten der zeitgenössischen Arbeiten aus der Zeit zwischen 1995 und 2016, darunter Stücke aus der Genfer Cognié-Collection, die bald als Stiftung nach San Francisco entschwinden wird.

Die Gegenüberstellung von Alt und Neu gelingt erfahrungsgemäß nur selten. Oft steht der bloße Kontrast im Vordergrund, und Korrespondenzen erschließen sich der Fantasie der Kuratoren allein. In Zürich allerdings werden Entsprechungen und Abweichungen deutlich sichtbar. Dies liegt auch daran, dass die zeitgenössischen Arbeiten von hoher Qualität sind, was in solchen Gegenüberstellungen nicht immer selbstverständlich ist. Der Betrachter nimmt Einblick in ein künstlerisches System, das Brüche und Kontinuitäten anders organisiert als sein gewohntes westliches.

Hongren malt 1656 einen kleinen Zyklus zurückhaltender, fast karg getuschter Blätter, den er bloß „Landschaften und Pflanzen“ nennt, der aber jedem zeitgenössischen Betrachter sofort als eine Reverenz an das große Vorbild Ni Zan aus dem 14. Jahrhundert erkennbar war. Auch Ni Zan, einer der größten chinesischen Maler überhaupt, war zu seiner Zeit ein „Zurückgelassener“, ein wohlhabender Mann, dem der Wechsel der Dynastien schlecht bekam, der am alten Regime festhielt und in den Wirren des Umbruchs Haus und Hof verlor, dann als Entwurzelter umherzog und Bilder malte. Hongren wiederum, ein buddhistischer, hochgebildeter Wandermönch, spiegelt sein eigenes, ganz ähnliches Schicksal in diesem Vorbild, was für alle Betrachter die Botschaft formuliert: Der integre Zeitgenosse und Künstler soll stets für das Traditionelle, Chinesische, Alte optieren – genau diese Verpflichtung aufs Bewährte ist der Ausweis seines Charakters und seiner Moral. Diese Haltung manifestiert sich gerade auch in der Art, wie einer die Kunst ausübt.

So wird eine heimische und, wie die Erfahrung lehrt, in regelmäßigen Abständen tatsächlich immer wieder bedrohte Tradition gestiftet, die sich auf die „richtigen“ Namen zurückbezieht und die „richtige“ politische Position einnimmt. Fast 300 Jahre später malt Xiao Sun eine ganz und gar klassisch anmutende, geradezu orthodoxe Berglandschaft. Sie wirkt anachronistisch in einer Zeit, als China tatsächlich einmal kulturell in die Moderne aufzubrechen droht: 1934 steht alles Westliche hoch im Kurs, auch ästhetisch, und die eigene Überlieferung gilt nur noch wenig. Solche Situationen provozieren aber sofort rettende Gegenbewegungen. Auch Xiaos Bild ist ein Statement, ein Plädoyer für die Tradition.

Doch ein paar Jahrzehnte später macht Mao mit dem Ikonoklasmus ernst. Seine Kulturrevolution will seit Mitte der Sechzigerjahre alles Althergebrachte ausmerzen und China historisch säubern. Seltsamerweise spricht die Kunst jener Zeit eine andere Sprache, denn Maos Lieblingsmaler, hier vertreten durch Fu Baoshi (1904–1965) und Li Keran (1907–1989) – inzwischen als Klassiker der Moderne in China hochverehrt und auf Auktionen hoch bezahlt –, malen ihre Landschaften unübersehbar traditionell. Sie lassen zwar erkennen, dass sie moderne Maltechniken beherrschen, aber die Kunst bleibt national, nur dass jetzt Dampfschiffe statt Fischerboote auf den Flüssen fahren. Und die Szenerien sind nicht mehr jene des Jiangnan-Gebietes am Unterlauf des Yangtse, wo sich früher die Gelehrten ihren Träumen hingaben, sondern Orte, an denen wichtige Parteikonferenzen stattgefunden haben.

Die Natur bleibt in China immer etwas Gesellschaftliches

Auf den ersten Blick erscheint die Natur in China als problemlos verstehbar, als etwas, das wir in unserer Kultur gut zu kennen meinen. Sie ist etwas, das beständige Sehnsucht auf sich zieht, sie ist der Ort des richtigen Lebens, Idylle und Gegenstand einer Bewunderung des Erhabenen. Tao Yuanming, der im 4. und 5. Jahrhundert lebte, ist der Urvater aller Rückzugsbewegungen. Der einst mächtige Aristokrat war der erste, der Amt und Würden fahren ließ und sich in die Einsamkeit der Berge zurückzog. Seine Gedichte sind bis heute Klassiker, auch sein Repertoire, also die Liebe zum Wein, zu den Chrysanthemen, seine Verehrung der Bäume, etwa der Kiefer als Symbol des unerschütterlichen und beständigen Mannes, sein müßiges Verweilen in der Bambushütte – all das wird immer wieder auftauchen und das naturnahe Lebensideal umreißen.

Doch ein Unterschied ist fundamental: Anders als im Westen ist die chinesische Natur niemals das, was unrettbar verloren ging und von der Zivilisation korrumpiert wurde. Nie erscheint sie als das „ganz andere“, woraus nachträglich abstrakte Prinzipien des Lebens abzuleiten seien. Nie ist der Einsiedler ein Freak. Mag er allein sein, so ist er doch niemals einsam. Die Natur bleibt in China immer etwas Gesellschaftliches, ein Ort, der mit dem Ganzen verbunden ist, ein Ort der Praxis und des Handelns. Und so war die Gegend, in die sich all die Gelehrtenbeamten von Peking aus zurückzogen und die Probe aufs eremitische Exempel machten, nämlich die Region südlich von Shanghai mit ihren künstlerischen Zentren Suzhou, Hangzhou oder Yangzhou, stets von lebendigster sozialer Aktivität. Kein Maler malte nur für sich. Die Zirkel, in denen die Bilder kursierten, wortreich bewundert und wieder und wieder kopiert wurden, waren groß, die Vernetzung, wie man heute sagen würde, funktionierte prächtig. Und so konnte die Malerei, mag sie von heute aus betrachtet weltverloren aussehen, immer auch Medium politischer Botschaften und Anspielungen sein. Was gelegentlich nicht ungefährlich war.

Wirtschaftlich prosperierend, blieb die Jiangnan-Region für viele Jahrhunderte das Luxuszentrum des Reiches, sie wirkte stilbildend bis zum Kaiserhof in Peking. War das Reich am Ende der Ming-Zeit schlecht regiert, suchten Naturkatastrophen und Hungersnöte viele Provinzen heim, so blieb dem kulturellen Zentrum Chinas doch das Schlimmste erspart. Wohlstand gab es und Frieden und eine sich immer mehr verfeinernde Geschmackskultur. Vor diesem Hintergrund entwickelte sich Mitte des

Jahrhunderts etwas sehr Modernes: der Tourismus. Eine unbändige Reiselust erfasst Gelehrte, Kaufleute, Mönche. Es zieht sie in die sagenumwobenen Regionen der Gelben Berge, aber auch zu den Sehenswürdigkeiten am Rande der Städte. Chen Guan (1563–1639) malt „Reisende in den Bergen“, Mei Qing (1624–1697) „Berühmte Ansichten von Xuanchen“, Lu Zhi seine meisterhafte Querrolle „Das Lied vom Großen Lande Wu“, in der er 1534 den Steinsee in der Nähe von Suzhou porträtiert, mit dem Zhiping-Kloster am Ufer, einem beliebten Ausflugsort, wo schon bald ein viel beklagter Rummel tobt.

Kunst ersetzt das Erlebnis der echten Landschaft

Im 17. Jahrhundert etabliert sich neben den visionären Szenen der Gelehrtenmaler eine topografische Malerei. Sie ermöglicht es, schöne oder bemerkenswerte Orte wiederzuerkennen und antwortet dabei natürlich auch auf die Nachfrage nach profanen Reiseandenken. Ein in Coronazeiten überaus plausibler Gedanke kommt ebenfalls auf: Statt wirklich wegzufahren betrachtet man nur die Bilder der Ferne; die Erkundung einer wirklichen Gegend wird als Bewegungstraum simuliert, Kunst ersetzt das Erlebnis der echten Landschaft. Woyou heißt das auf Chinesisch und meint eine „Reise im Liegen“. Xiao Yuncong erschafft 1656 seine mehr als 13 Meter lange Querrolle „Nach Hause zurückzukehren“, sie ist ein unerschöpfliches Panorama seiner Heimat, des südöstlichen Anhui, bevölkert von einer Unzahl emsiger Figürchen, voller Hütten, Tempel und Pagoden, mit echten Bergen und vertrauten Silhouetten der Dörfer. Die Rolle bietet Stoff für eine stundenlange höchst amüsante Betrachtung.

In einem aber bleibt auch die topografische Malerei klassisch. Denn niemals wird sie fotografisch, sondern hält sich weiter an die Grundsätze der Landschaftsdarstellung mit Tusche, bleibt also ohne Zentralperspektive, archaistisch verfremdet und bewusst „künstlich“ im Sinne der Gelehrtentradition. Die Heutigen knüpfen an dieses Genre an, wenn auch sie konkreten Orten eine besondere Bedeutung beilegen. Hai Bos Fotoarbeit „Blue Bridge“ von 2004 beispielsweise zeigt eine altertümliche, im Fluss sich spiegelnde Steinbogenbrücke, die in einen Park führt. Alles ist blau, still und ewig, aber im Hintergrund recken sich bereits die Telegrafenmasten Changchuns, eine unter Chinas stürmisch wachsenden Städten, die inzwischen Hai Bos melancholisch erinnerte Stadtrandidylle aufgefressen haben wird. Ein anderes Beispiel bietet Huang Junbi. Seine „Uferlandschaft“ stammt aus dem Jahr 1939: ein Dorf, gelegen hinter einem Fluss und Bäumen – ganz gemäß malerischem Schema –, bloß dass riesige Rauchschwaden daraus aufsteigen. Huang wählte den Augenblick der Zerstörung des Ortes. Die Japaner hatten gerade Chongqing bombardiert und den Rest ihrer Bombenlast in die Landschaft geworfen.

Viele der in den vergangenen Jahren entstandenen Werke dieser Ausstellung sind von der Furcht geprägt, die Natur könnte am Ende doch verschwinden, vergiftet vom Müll, erstickt unter einer gedankenlosen Urbanisierung – oder sie, die große, religiös und moralphilosophisch Aufgeladene würde einfach vergessen werden. Und mit der Natur verschwände das alte China, die Kunst und damit womöglich die Idee eines behutsameren Zusammenlebens, welches sich vom gegenwärtigen unterscheidet. Auf zwei Künstler sei in diesem Zusammenhang aufmerksam gemacht, beide behandeln den Themenkomplex Verlust-Bewahrung-Weitertragen auf sehr unterschiedliche, aber doch vergleichbare Weise, und zwar mit natürlichen Materialien. Die 1961 geborene Lin Tianmiao verwendet Textilien, vor allem Baumwolle und Seide. Hier hat sie einen toten und kopfüber hängenden Baum mit geradezu meditativer Geduld in weiße Fäden eingehüllt. Das langwierige Umwickeln ist ein Transformationsprozess, er besiegelt den Tod des Baums, ent-natürlicht ihn und verschafft ihm gleichzeitig eine neue Potenz, vielleicht jenseits der Natur. Ei- oder kokonartige Gebilde stülpen sich nun aus den Ästen. Was mag darin vor sich gehen?

Noch irritierender wirkt Liang Shaojis Installation, ein mehr als fünf Meter messendes Gewebe, das sich wie ein Wasserfall in den Raum ergießt. Liang arbeitet mit zivilisatorischen Fundstücken, vor allem aber mit Seidenraupen, die er – wir wollen gar nicht genau wissen, wie – dazu bringt, statt ihres Kokons andere Objekte einzuspinnen. „Broken Landscape“ ist ein ebenso natürliches wie artifizielles Seidengeflecht, schön und schmutzig, ein rätselhaftes Stück Zeit-Kunst, in das sich Natur und Geschichte eingewoben zu haben scheinen, das sich dem Zufall ausgesetzt hat und dennoch auf die Vorstellung einer Vollkommenheit verweist.

In Deutschland käme eine so fein komponierte Schau nicht mehr zustande

Die Zürcher Schau ist nicht enzyklopädisch, aber umfassend, sie wird den Kenner begeistern und den Neugierigen faszinieren. Selbstverständlich hätte man sich Beispiele der vier großen Maler der Yuan-Zeit aus dem 14. Jahrhundert gewünscht, deren Handschriften in den Werken ihrer Nachfolger präsent, das heißt zitiert und imitiert bleiben. Oder als Vergleich eines der gewaltigen Landschaftsgemälde aus der Song-Zeit des 10. oder 11. Jahrhunderts, die viel realistischer aussahen und mehr auf Illusionismus setzten als die späteren Bilder der Gelehrten. Doch die bedeutenden Song- und Yuan-Rollen aus Taipeh oder Peking werden inzwischen als nationale Schätze gehütet und gehen nicht mehr auf die Reise. Alte chinesische Malerei liegt Seide oder Papier auf, ist also extrem empfindlich. Der konservatorische Aufwand ist enorm hoch, das Risiko wäre mit exorbitanten Versicherungssummen abzusichern.

In Deutschland käme eine so fein komponierte, konsequent auf Kennerschaft setzende und so streng an der Sache orientierte Schau wohl nicht mehr zustande. Der Wunsch, es allen recht zu machen und sämtlichen ökologischen und antikolonialistischen Aspekten Raum zu geben, würde hierzulande simplere Narrative aufrufen, mehr Belehrung, weniger Kunst. So muss man nach Zürich fahren oder – woyou – den Katalog studieren, als würde man reisen. Dieser ist zugleich eine kompakte Einführung ins Thema, aber die Anschauung ersetzt er natürlich nicht. Der Zauber der chinesischen Malerei erschließt sich vorm Original, und man muss dicht mit der Nase an sie heran, um die Meisterschaft zu erkennen und die Unterschiede zwischen den Malern zu erfassen.

Ganz am Schluss des Rundgangs reckt sich das vielleicht nicht bedeutendste Werk, aber sicher dasjenige mit dem größten Schauwert auf. Das wandfüllende Video „Phantom Landscape“ von Yang Yongliang aus dem Jahr 2010 ist eine Berg-und-Wasser-Malerei, die am Computer aus Tausenden Stadtfotos zusammengesetzt wurde. Auf Wolkenkratzerbergen wachsen Baukranbäume, auf dem Fluss gleiten die Supertanker, unten halten die Autos vor den Ampeln, während sich von rechts ein Wasserfall in die Straßenschluchten ergießt, wo er sich wie von Zauberhand in Nebel verwandelt. Zithermusik erklingt wie bei Wen Zhengming, und dann dröhnt plötzlich ein riesiger Jet vom nahen Flughafen über das Ganze hinweg, als wollte er einen letzten, endgültigen Kommentar zum Thema „Sehnsucht Natur“ abgeben.

Service

AUSSTELLUNG

„Sehnsucht Natur. Sprechende Landschaften in der Kunst Chinas“

Museum Rietberg, Zürich, bis 17. Januar, aus Corona-Präventionsgründen leider geschlossen

Service

BUCHTIPPS

Um sich in das anspruchsvolle Gebiet der chinesischen Landschaftskunst einzulesen, empfiehlt sich Roger Goeppers „Vom Wesen chinesischer Malerei“ (Prestel Verlag, 1962).

Eines der wichtigsten Bücher zur Malerei der Ming-Zeit, ein Schwerpunkt der Ausstellung, ist James Cahills „The Distant Mountains. Chinese Paintings of the Late Ming Dynasty“ (Weatherhill, 1982).