Ihrer Zeit voraus

Feministische Konzeptkunst aus Lateinamerika, Minimalismus und Pop: Das Werk von Teresa Burga passt in keine Schublade. Jetzt ist die peruanische Künstlerin, die erst spät internationale Anerkennung erfuhr, im Alter von 85 Jahren gestorben

Von

16.02.2021

Im Sommer 2018 stellte Teresa Burga im Migros Museum für Gegenwart aus. „Aleatory Structures“ war eine große Soloschau mit allen Aspekten ihres Werks – und es war Burgas erste Schau überhaupt in der Schweiz, nach der Istanbul Biennale von 2011, der Biennale von Venedig 2015 und der Wanderausstellung „Radical Women: Latin American Art 1960-2018“, die unter anderem im Hammer Museum in Los Angeles zu sehen war. Dabei zählte sie längst zu den Veteraninnen, ein halbes Jahrhundert Beschäftigung mit den gesellschaftlichen Strukturen ihres Heimatlandes Peru lag hinter der Künstlerin, die nun mit 85 Jahren verstorben ist.

Dass ihre internationale Anerkennung so spät kam, begründete das Zürcher Museum mit den „politischen Umständen“ – der peruanischen Militärdiktatur und den folgenden ökonomischen Krisen. Aber es ist auch eine Wahrheit, dass derselbe internationale Kunstbetrieb lange nicht genau hingeschaut hat. Feministische Konzeptkunst aus Lateinamerika, die sich mit sozialem Engagement paart, passte in keine der engen stilistischen Schubladen, aus denen sich ab den Sechzigerjahren die großen Ausstellungen rekrutierten.

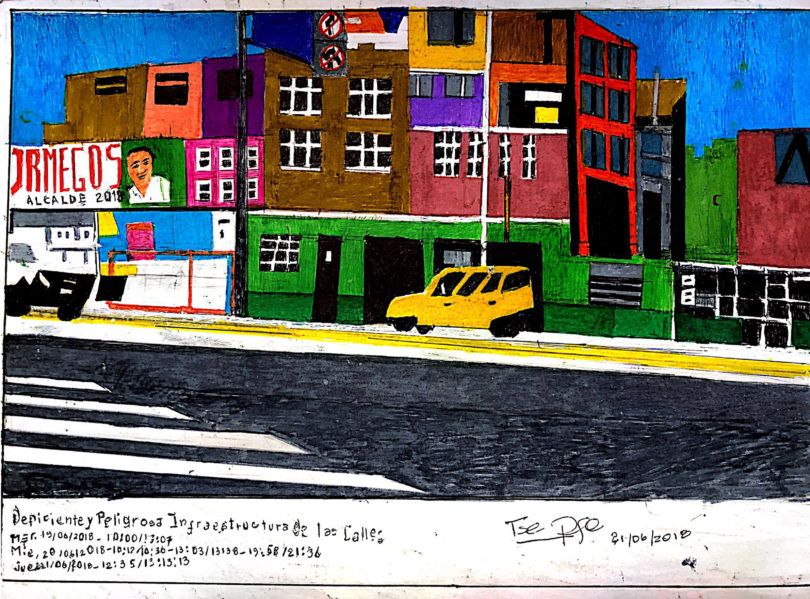

Blickt man heute auf Teresa Burgas Arbeiten, versteht man dieses Fremdeln nur im ersten Moment. Ihr Werk mit Environments und Gemälden, die eine Nähe zur Pop-Art nahelegen, tatsächlich jedoch aus dem ironischen Umgang mit Elementen des Pop und Minimalismus resultierten, scheint disparat. Jedenfalls wenn man es mit den konzeptuellen Zeichnungen, Fotografien und Installationen vergleicht, für die die Künstlerin sich etwa selbst nach absurden Vorgaben vermaß, um auf die Willkür wie auch immer gearteter „Profile“ hinzuweisen. Dabei diente das visuell überaus eindrucksvolle Material, Burgas poppiges Bett mit der schlaff darauf liegenden Figur von 1967 oder die würfelförmigen „Prismas B“, die ein Jahr später entstanden und 2013 noch einmal aufgelegt wurden, immer einem Zweck: die herrschenden Verhältnisse im Kontext zu (er-)klären, um mit dem Verständnis partizipatorisches Handeln zu erreichen.

Ihr Werk sei deshalb auch nicht „im Kontext der formal-ästhetischen Übungen der ‚westlichen‘ Konzeptkunst zu lesen“, schreibt die Berliner Galeristin Barbara Thumm, die Burgas engagiert vertreten hat und nun den Nachlass verwaltet. Vielmehr analysiere es „der dem Kolonialismus inhärenten administrativen, bürokratischen, politischen Wirkmächte“. So gesehen war die Künstlerin, die 1969 nach einem kurzen Studienaufenthalt in Chicago trotz aller Einschränkungen nach Peru zurückging, ihrer Zeit weit voraus.

Das sah ab dem Jahr 2000 zuerst eine Gruppe junger KuratorInnen mit Interesse an globaler Kunstgeschichte. Ihnen öffnete Teresa Burga ihr Archiv, sichtete historische Arbeiten und rekonstruierte ihr teils komplexen, oft interaktiven Installationen. An ihrer Wiederentdeckung beteiligte sich ab 2012 auch Barbara Thumm nach einem Besuch von Burgas Ausstellung im Württembergischen Kunstverein Stuttgart. Für die Künstlerin waren der späte Erfolg und die plötzliche Anerkennung ein wichtiger Impuls für ihr spätes Werk der letzten zehn Jahre, in denen Skulpturen, Zeichnungen und Audioinstallationen entstanden – nicht zuletzt mit dem Thema der eigenen Endlichkeit.