Schattenseiten der Kunst

Er ist kein Spiegelbild und auch kein Abbild, weit mehr als nur Gegenspieler des Lichts. Seit gut zweieinhalbtausend Jahren versuchen Philosophen wie Künstler, das Geheimnis des Schattens zu ergründen. Welche Rolle spielt er in der Malerei?

Von

05.01.2023

/

Erschienen in

Kunst und Auktionen Nr. 20/22

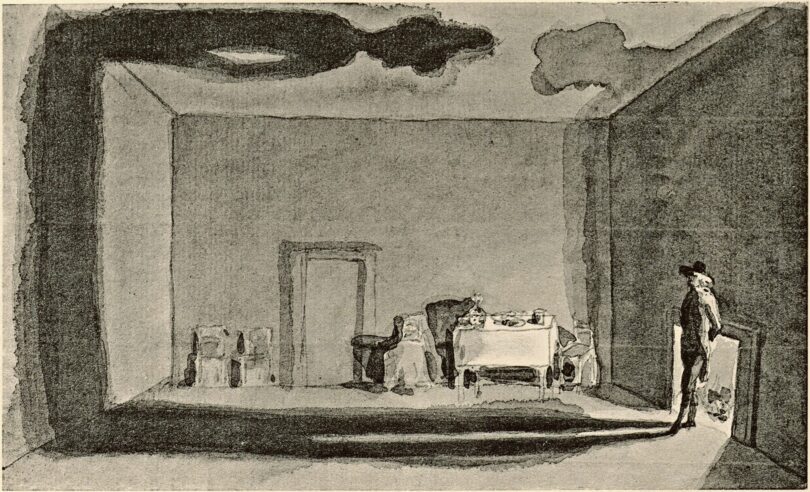

Im Herbst werden die Tage kürzer, die Schatten länger. Und ihr Spiel, bei tief stehender Sonne vielfach größer zu erscheinen als das Objekt, an dessen Füße sie sich heften, erinnert daran, dass der Lichtschein einen Gegenspieler hat, der sich gern als geheimnisvoller Doppelgänger, als „zweites Ich“ gibt. Davon erzählen nicht nur Chamissos Peter Schlemihl – in Ernst Ludwig Kirchners Holzschnitten autobiografisch überhöht – oder Andersens Schatten. Der Schattenfänger entpuppt sich stets als eine Inkarnation des Teufels, als Seelenfänger. Das hat Johann Heinrich Wilhelm Tischbein (der Goethe-Tischbein) in den beiden Zeichnungen „Der lange Schatten“ magisch-bedrohlich angedeutet. Denn der Schatten, den der Mann vor dem Kamin wirft, gleitet über den Fußboden, steigt die Wand hinauf und nähert sich – wider die Regeln der Physik – von der Decke dämonisch seinem Ursprung. Novalis mahnte deshalb: „Wenn man einen Riesen sieht, so untersuche man erst den Stand der Sonne – und gebe acht, ob es nicht der Schatten eines Pygmäen ist.“

Die Karikaturisten lieben deshalb das Spiel mit den Schatten. So zeichnet Grandville in seinen „Les Ombres Portées“ honorige Bürger, amtliche Würdenträger und geistliches Personal vor einer Wand, auf die ihre Schatten fallen – und die sie als Spießer, Federfuchser, Säufer, Schwein, fetter Vogel oder Dunkelmann entlarven. Auf dieses Muster – die geschönte Selbstdarstellung und der verräterische Schatten, das scheinbar friedliche Miteinander während sich die Schatten bekämpfen – greifen Karikaturisten noch immer gern zurück. Denn der Schatten ist kein Spiegelbild. Er ist auch kein Abbild, obwohl das die Erzählung von der Erfindung der Malerei, die Plinius überliefert hat, unterstellt. Die Tochter des Töpfers Butades soll den Schatten, den der Kopf ihres Geliebten auf eine Wand warf, zur Erinnerung nachgezeichnet haben. In einer anderen Version über die Erfindung der Malerei war es ein Hirte, der seinen Schatten im Sand mit dem Stock umriss. Beide Versionen hat Joachim von Sandrart für seine Teutsche Akademie in Kupfer gestochen. Aber sie sind auch ein Thema für Gemälde – unter anderem von Murillo, Regnault Schinkel, Hummel und Wright of Derby. Und auf der Parodie „Der Ursprung des nostalgischen Sozialrealismus“ von Komar & Melamid ist es eine halbnackte Muse, die Stalins Profil nachzeichnet.

Das Geheimnis der Schatten versuchen Philosophen wie Künstler seit gut zweieinhalbtausend Jahren zu ergründen. Zu Zeiten des Konfuzius lässt Zhuangzi in seinem Wahren Buch vom südlichen Blütenrand bereits den Schatten in seiner Eigenart und Abhängigkeit selbst zu Wort kommen: „Die Ränder des Schattens fragten den Schatten und sprachen: „Bald bist du gebückt, bald bist du aufrecht; bald bist du zerzaust, bald bist du gekämmt; bald sitzest du, bald stehst du auf; bald läufst du, bald bleibst du stehen. Wie geht das zu?“ Der Schatten sprach: „Alterchen, Alterchen, wie fragt Ihr oberflächlich! Ich bin, aber weiß nicht, warum ich bin. Ich bin wie die leere Schale der Zikade, wie die abgestreifte Haut der Schlange. Ich sehe aus wie etwas, aber ich bin es nicht. Im Feuerschein und bei Tag bin ich kräftig. An sonnenlosen Orten und bei Nacht verblasse ich. Von dem Körper bin ich abhängig, ebenso wie der wieder von einem andern abhängt. Kommt er, so komme ich mit ihm. Geht er, so gehe ich mit ihm. Ist er stark und kraftvoll, so bin ich mit ihm stark und kraftvoll. Bin ich stark und kraftvoll, was brauche ich dann noch zu fragen?“ Für die chinesischen Künstler war das offensichtlich keine Frage. Schatten hielten sie nicht für wesentlich und darum berücksichtigten sie sie nicht.

Fast zur selben Zeit dienen Platon die Schatten in seinem Höhlengleichnis als Parabel einer vermittelten, dem Schein, nicht dem Sein verpflichteten Wahrnehmung. Zu diesem Bild mag die Vorstellung beigetragen haben, dass die Unterwelt, das Reich der Toten, eine Schattenwelt sei. Nahte der Tod, würde die Psyche – das Schattenbild, das den Lebenden stets begleitet – seine Konturen verlieren und nach dem physischem Tod körperlos, wesenlos den Styx oder Acheron in die Totenwelt des Hades / Orcus überqueren. Zu einem Nicht-Leben. Deshalb klagt Achill, der in der Odyssee Odysseus als Schatten erscheint: „Versuche nicht, mir den Tod zu versüßen, o edler Odysseus! Ich möchte lieber auf der Erde Hausgenosse eines Bauern sein, und sei er auch ohne Vermögen und fast mittellos, als hier unter diesen verzehrten Schatten zu herrschen.“ Auch Eurydike ist und bleibt, nachdem sich Orpheus umgewendet hat, ein Schatten. Wohl deshalb erscheint sie nicht auf Vasen, die zwar Hades und Persephone, jedoch keinen der Schatten ihres Schattenreichs – oder den Schattenwurf der Dahingegangenen – abbilden. Dagegen haftet Eurydike auf einem Marmorrelief mit Orpheus und Hermes, das um 420 v. Chr. entstand und als die älteste Darstellung des Themas gilt, nichts Schattenhaftes an. Dieses Relief, das Alkamenes von Paros zugeschrieben wird und in römischen Kopien erhalten ist war offenbar sehr populär.

Götter warfen, so die antike Überzeugung, keinen Schatten. Also erscheinen sie auf den Wandmalereien und Mosaiken schattenlos. Wie meist auch die Menschen, ohne sie deswegen in Götternähe zu rücken. Eine der Ausnahmen sind die musizierenden Schauspieler in der sogenannten Villa des Cicero aus Pompeji (jetzt in Neapel), denen kräftige Schatten zugebilligt wurden. Und besonders bemerkenswert sind die Schatten der erstaunlich realistischen Reste eines Festmahls – Hühnerbeine, Knochen, Gräten, Blätter, Kastanien, Muscheln Kirschen –, die in dem Mosaik des „Ungefegten Bodens“ von Sosos, das als römische Nachschöpfung der Zeit um 130 n. Chr. in den Vatikanischen Museen erhalten blieb, scheinbar achtlos zu Boden geworfen wurden. Das war aber eher ein Zwischenspiel. In den Jahrhunderten danach, bei der mittelalterlichen Wand- und Buchmalerei, ließ man sich nicht auf das Spiel der Schatten ein. Erst im 15. Jahrhundert hatten sie wieder eine Chance – und die verdankten sie den Grisaillen auf den Außenflügeln von Altären, die den Eindruck von steinernen Figuren in Nischen zu erwecken suchten. Dazu gehören unter anderem die Dreieinigkeit von einem unbekannten Altar aus der Werkstatt von Robert Campin (Städel Museum, Frankfurt), der goldene Kelch des Evangelisten Johannes, in dem sich die Schlange windet, und der fahle Totenschädel auf den Außenseiten des Johannes-und-Veronika-Diptychons von Hans Memling (Alte Pinakothek, München; National Gallery of Art, Washington DC) oder auch die Heilige Elisabeth und die Heilige Lucia von Matthias Grünewald für den Heller-Altar (Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe). Und auch die geschlossenen Flügel des Portinari-Altars von Hugo van der Goes mit den Skulpturen vortäuschenden Grisaillen von Maria und dem Verkündigungsengel werfen kräftige Schatten (Uffizien, Florenz).