Monochrome Mysterien

In den Achtzigerjahren machte die Malerei von Mark Tansey Furore – mit Werken, die fiktive Momente der Kulturgeschichte ironisch in Szene setzen. Es ist Zeit, ihn wiederzuentdecken. Wir haben den Künstler in Rhode Island angerufen

Von

06.01.2025

/

Erschienen in

Weltkunst Nr. 235

Monumental ragt der Kopf einer Sphinx aus dem Wüstensand, androgyn und überzeitlich, allwissend und amüsiert. Vor ihr kniet ein Mann und hält ein Mikrofon an ihre Lippen. Ob sie ihr Geheimnis preisgeben wird? Ganz in Rostrot gemalt, erinnert die Farbe an die Wüste ebenso wie an den Sepiaton früher Fotografien, was zu dem quasi dokumentarischen, rätselhaften Charakter des Gemäldes beiträgt. Im Januar 1987 prangte „The Secret of the Sphinx“ auf dem Cover der Zeitschrift Artforum, damals war Mark Tansey einer der gefragtesten Gegenwartskünstler überhaupt. Seit den Neunzigerjahren ist es ruhiger um ihn geworden, obwohl die mächtige Gagosian Gallery ihn vertritt. „Ich versuche, relativ unsichtbar zu bleiben“, sagt er. „Meine Sichtbarkeit bevorzuge ich in malerischer Form.“ Seit zwanzig Jahren lässt Mark Tansey sich nicht mehr fotografieren. Als ich mit ihm zum Telefonat verabredet bin und die Aufnahmefunktion des Handys antippe, geht mir sein „Secret of the Sphinx“ durch den Kopf. Jetzt schlüpfe ich in die Rolle des Archäologen und strecke dieser enigmatischen Persönlichkeit ein Mikrofon entgegen, auch wenn ich nicht in der ägyptischen Wüste, sondern am Schreibtisch in der Redaktion sitze.

Er ist in seinem Atelier in Rhode Island, für ihn ist es Vormittag, als wir telefonieren, während in Berlin die Sonne schon untergegangen ist. Geboren 1949 in San José im Norden Kaliforniens, wuchs Tansey mit drei Brüdern in einem kunstsinnigen Haus auf. Beide Eltern waren Kunsthistoriker und Kunstschaffende, sein Vater, Richard Tansey, ebenso wie seine Mutter, Luraine Tansey, die sich in den Sechzigerjahren mit einer neuen Systematik für Diatheken einen Namen machte. Wie viele Bilder die beiden wohl in ihrem Leben gesehen haben? Wie viel davon ist ihm in Fleisch und Blut übergegangen? Mark Tansey erzählt, dass seine Brüder keine künstlerischen Wege eingeschlagen haben, er dagegen zeichnete schon als Kind unentwegt, kann sich sogar noch an die Fingermalerei im Kindergarten erinnern. Als er klein war, durfte er seinen Mittagsschlaf im Arbeitszimmer seines Vaters machen, wo eine große Reproduktion von Hans Holbeins Porträt des Thomas More hing; mit diesem Bild, meint Tansey, sei er auf gewachsen. „Kunst war für mich keine Wahl, es war einfach das, wo mit ich mich immer schon beschäftigt habe. Es war die Sache, in der ich gut war.“ Zum Studium zog er erst nach Los Angeles und 1974 nach New York. Am Hunter College gehörten der Künstler Robert Morris und die Kunsthistorikerin Rosalind Krauss zu seinen Lehrern. Er schwärmt von New York, als damals Kunstschaffende verlassene Industrielofts in Downtown Manhattan bezogen, die Zeit war „überaus lebendig, kreativ und offen für junge Künstler“. Für rund eineinhalb Jahre arbeitete er als Assistent von Helen Frankenthaler, der Pionierin der Farbfeldmalerei, in ihrem Atelier auf der Upper East Side: „eine absolut profunde Erfahrung“. Der einflussreiche Kritiker Clement Greenberg ging hier ein und aus. Tansey „positionierte und repositionierte ihre Werke“, Greenberg kritisierte – diese Erfahrung brannte sich in sein Gedächtnis ein. Er gewann tiefe Einblicke in „die Ideologie der Moderne und ihre Vorstellung von Ästhetik“ und da mit in Themen, die er bald zum Gegenstand seiner eigenen Malerei machen würde. Später arbeitete er als Illustrator für die New York Times Book Review, bis er seit Mitte der Achtzigerjahre seinen Lebensunterhalt als freischaffender Künstler verdienen konnte. Museen kauften seine Werke, und 1987 nahm er an der Documenta teil.

Clement Greenberg kommt in einem seiner bekanntesten Werke vor, das dem Whitney Museum gehört. Tansey malte „The Triumph of the New York School“ 1984 und kommentiert damit die Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts als militärischen Konflikt mit Gewinnern und Verlieren. Als Form hat er die Unterzeichnung einer Kapitulationsurkunde auf dem rauchenden Schlachtfeld gewählt, in Anlehnung an Velázquez’ Gemälde „Die Übergabe von Breda“ aus dem Jahr 1635 im Prado.

Tanseys Bild ist eine ironische Kritik an der Kunstwelt seit den Fünfzigerjahren, die eine Ablösung der „École de Paris“ durch die New Yorker abstrakten Expressionisten mit sich brachte. Den Begriff der Avantgarde, ursprünglich aus dem Vokabular des Militärs, übersetzt Tansey hier wieder bildlich ins Kriegsgeschehen. Links sind die unterlegenen Soldaten in französischen Uniformen des Ersten Weltkriegs dargestellt, während die Sieger auf der rechten Seite amerikanische Uniformen des Zweiten Weltkriegs tragen. Schon das Aufeinanderprallen dieser beiden zeitlichen Ebenen ist ein Hinweis darauf, dass die eine Seite passé ist.

Zweiundzwanzig Männer lassen sich identifizieren. Der Wortführer der Surrealisten, André Breton, ist dabei, die Kapitulation zu unterschreiben – vor den Augen von Greenberg, dem Propagandisten des abstrakten Expressionismus. Im Hintergrund auf der Verliererseite sieht man Picasso im Pelz, rechts hinter ihm Marcel Duchamp, auch Matisse, Dalí und Bonnard. Sie alle haben nichts mehr zu melden: Ihnen gegenüber sind die Protagonisten der amerikanischen Kunstszene versammelt, darunter Pollock, Rothko und Motherwell, der übrigens der Ex-Mann von Helen Frankenthaler war. Der Blick zum Horizont zeigt Tanseys kunsthistorisch bewanderte Bildsprache. Während die Landschaft hinter den Franzosen verwüstet ist und Rauchsäulen gen Himmel ziehen, wächst über den Amerikanern als Hinweis auf Lebenskraft ein Baum über den Bildrand hinaus. Vor lauter Anspielungen kann einem schon schwindlig werden, erst recht, wenn man bedenkt, dass Mark Tansey damit ein figürliches Werk geschaffen hat, das scheinbar jedoch die Überwindung der Figuration durch die Abstraktion feiert: postmoderne Ironie.

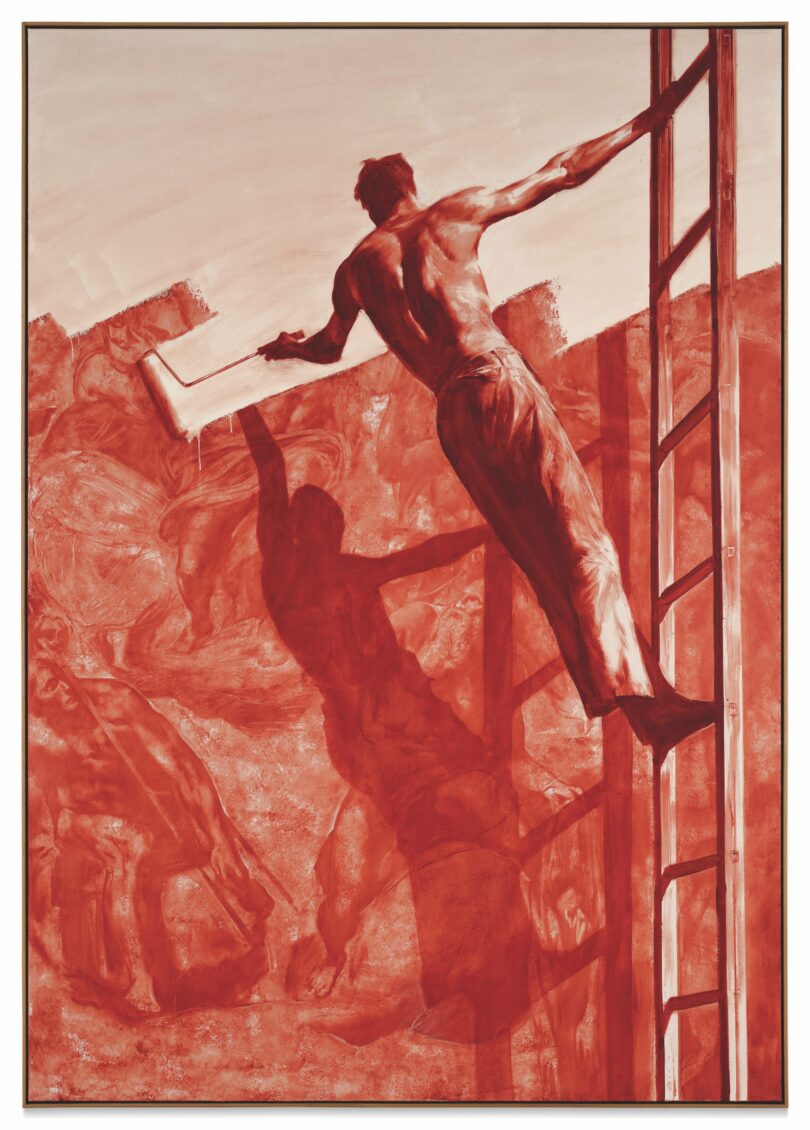

Nicht jedes Werk von Mark Tansey braucht so viele Schlüssel zu seiner Erschließung. Es gibt auch Bilder, die auf ganz andere Art enträtselt werden wollen. Mit der Kunstgeschichte setzt Tansey sich auch in „Triumph Over Mastery II“ (1987) auseinander, das im November vor einem Jahr aus dem Nachlass der Sammlerin Emily Fisher Landau versteigert wurde. Auf einer Leiter steht ein Maler, der Michelangelos „Jüngstes Gericht“ in der Sixtinischen Kapelle weiß über streicht. Der Oberkörper von Christus ist schon übermalt, ein Hinweis auf die Fragilität kultureller Errungenschaften und den Zwang zum Fortschritt und zur puren Form.

Für die Widersprüche und Illusionen, die das Leben ausmacht, sieht Tansey die Monochromie als besonders geeignet. „Monochromie ist ein Rätsel, ein Paradox. Sie ist ein Dilemma zwischen hell und dunkel, dick oder dünn, nass oder trocken, bewusst und unbewusst, sichtbar und unsichtbar, transparent und undurchsichtig.“ Die Einfarbigkeit bildet für ihn auch eine Verbindung zur Skulptur. Scheinbar zweidimensional, ist Malerei eigentlich, je nachdem, wie viel Farbe aufgetragen ist und wie das Licht darauf trifft, ein sehr flaches Relief. „Das Taktile und das Optische verschlungen in einem intimen Tanz, das ist für mich die Wahrheit der Malerei.“

Am Anfang seines Malprozesses steht die weiß grundierte Leinwand. Oft bedeckt er die ganze Oberfläche mit einer Farbe und schabt oder wischt sie dann stellenweise wieder ab. Die Monochromie ist ihm nützlich dabei, verschiedene, collageartig versammelte Motive zu vereinen. Was sind seine Werkzeuge? „Alles!“, ruft er aus. Mit Zweigen, Zahnstochern, Nadeln, verkrumpeltem Papier, Lappen und allen möglichen Dingen kratzt er die Farbe ab: „Ich habe Berge von Werkzeugen, mit denen ich die Texturen schaffe. Beim Machen geht es darum, Farbe aufzutragen und abzuziehen. Addieren und subtrahieren. Es ist ein sehr taktiler, sehr visueller Prozess.“ Bei seiner Aufzählung hat er gar keine Pinsel genannt … „Meine Güte, ja natürlich! Hunderte! Jede mögliche Art von Pinseln“, schließlich müsse er so viele verschiedene Dinge mit einem hohen Grad der Artikulation darstellen. „Die figurative Malerei ist enorm komplex, bei allen Versuchen der Moderne, zu purifizieren, was Kunst sei oder was die Ästhetik sein sollte. Auf einer neurologischen Ebene führt die Malerei das Auge, den Geist und die Hand zusammen.“

Jeder Künstler findet für sich ganz eigene Techniken. Mit seinem besonderen Interesse an der Geschichte der Ästhetik, Philosophie und Kunstkritik erfand Tansey 1990 ein kurioses Instrument, das ihn bis heute immer wieder auf neue Gedanken bringt. Es ist eine Art Glücksrad, das aus drei drehbaren Ringen voller Begriffe besteht. So findet er immer wieder neue, rätselhafte Kombinationen, etwa „Puristen – Ignorieren – Das Archiv“, oder „Aufräumteam – überrascht von – dem letzten Gemälde“. Es gibt ein wheel aus Holz, er hat aber auch verschiedene Versionen aus Papier. Es hilft ihm bei kreativen Blockaden und bietet ihm eine „enorme Freiheit der Interaktion“.

Für „Push/Pull“ von 2003 hat er einen kalten blauen Farbton gewählt, der an eine Eiswüste erinnert. Beim Betrachten aus einiger Distanz – das Gemälde ist über zweieinhalb Meter breit – oder in Verkleinerung, wie hier in unserem Magazin, erkennt man in den Konturen der dargestellten Schlucht eine Sphinx. „Umorientiert wird das steinerne Monument zu einem enormen Hohlraum, zu einer Kluft.“ Der Künstler hat eine Nonsens-Situation entworfen: unerklärlich, woher die Leute kommen, die nicht für eine Polarexpedition ausgerüstet sind, sondern eher wie betrunkene Kreaturen des Nachtlebens wirken. Wer das Objekt, das die Kluft überbrückt, schräg von links unten betrachtet, sieht in der Verkürzung, dass es sich um eine Anamorphose, eine Darstellung, die ihr Motiv erst aus einer bestimmten Perspektive erkennen lässt, handelt, wie wir sie etwa von Holbeins Gemälde der „Gesandten“ von 1533 kennen – nur wird hier kein Totenschädel dargestellt, sondern ein Auto. Tansey beschreibt es als Bild voller Extreme und Absurditäten, die zu einer verunsichernden Erfahrung wer den, „doch der monochrome Realismus findet einen Sinn in alldem“.

Aktuell arbeitet er an nächtlichen Szenen, die ihn schon eine Weile interessieren. In diesen Nachtstücken, die er in Öl skizziert, experimentiert er mit frontaler Beleuchtung, wie man sie von Fotografien mit Blitzlicht und von Selfies kennt. „Holbein war ein Meister der frontal beleuchteten Figur“, sagt er. „Diese Art der Beleuchtung zieht sich durch die Vergangenheit, auch meine Vergangenheit, ebenso wie durch die Ikonografie und die Erfahrung der Gegenwart.“ Auf den enigmatischen Charakter seiner Werke angesprochen, bringt er wieder den Begriff des Paradoxen ins Spiel. „Wenn man konventionell über ein Problem nachdenkt, könnte man meinen, dass es nach einer Lösung verlange. Können wir einen Sinn darin sehen? Müssen wir einen Sinn darin sehen?“ Man denke an die Sphinx. Gerade das ungelöste Rätsel bringt den ästhetischen Genuss.