DUCHAMP WANTED

Dass der Erfinder des Readymades auch ein Jahrhundert später noch die Kunstwelt beeinflusst, zeigt Thomas Girst in seiner Kolumne. In Folge 11 geht es um Duchamps Einfluss auf amerikanische Kunstschaffende der Pop Art und der Postmoderne vor allem am Beispiel von Elaine Sturtevant

Von

28.03.2025

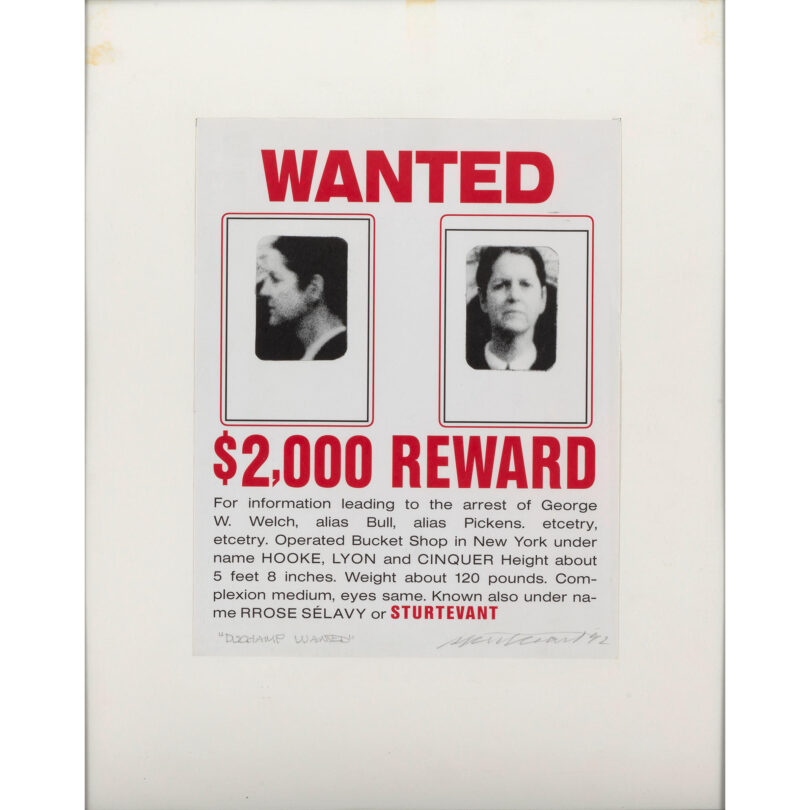

Als Marcel Duchamp nicht in New York, Paris oder London sondern im kalifornischen Pasadena Anfang Oktober 1963 seine erste Retrospektive eröffnet, ist der Künstler bereits 76 Jahre alt. Zur Vernissage geben sich Andy Warhol, Dennis Hopper, Ed Moses und Larry Bell die Ehre. Richard Hamilton und William Copley sind da. Auch Ed Ruscha ist anwesend:. „Sein Einfluss war sehr direkt. Er war ein Leuchtturm“ würde er später über Duchamp sagen. Julian Wassers berühmte Fotografie, auf der Duchamp mit der unbekleideten 20-jährigen Künstlerin Eve Babitz Schach spielt, entstand eine Woche nach der Eröffnung in den Ausstellungsräumen. Für die vom legendären Kurator Walter Hopps, damals erst Anfang 30, organisierte Werkschau entwarf er ein Plakat, das ein inzwischen verlorenes Readymade von 1923 zeigt. Dafür hatte Duchamp ein in einem New Yorker Restaurant gefundenes „WANTED“-Scherzposter neu von einem Drucker setzen lassen und Fahndungsfotos eingefügt, die seinen Kopf im Profil und von vorne zeigen. Als Belohnung zu seiner Ergreifung ist ein Geldbetrag ausgesetzt, der als „$2,000 REWARD“ beziffert ist und ebenso in roten Großbuchstaben auf dem Poster prangt wie das „WANTED“ über den Porträtfotos des Künstlers.

„Dead or Alive“ mag Duchamp sich in Anbetracht seines hohen Alters anlässlich seiner ersten Einzelausstellung hinzugedacht haben, als er dem Poster vierzig Jahre nach dessen Entstehung eine derart exponierte Stellung zukommen lässt. Die Summe von zweitausend Dollar entspricht dabei übrigens exakt dem Preis, für die das Sammlerehepaar Walter und Louise Arensberg 1921 sein Gemälde „Akt eine Treppe herabsteigend Nr. 2“ (1912) erworben und zwei Jahre später dessen Hauptwerk auf Glas, „Die Braut von ihren Junggesellen entblößt, sogar“ (1915-23), verkauft hatten. Das Fahndungsposter sucht indes nach einem Kriminellen, der laut Steckbrief in New York einen „Bucket Shop“, also eine illegale Wertpapierbörse unterhält. Gleichfalls ganz im Sinne Duchamps, der mit der „Monte Carlo Bond“ 1924 eine eigene Roulette-Aktie in kleiner Edition offerierte, während das Glücksspiel in den USA mit Beginn der Prohibition auch weiterhin illegal blieb. Drei Decknamen, „George W. Welch, alias Bull, alias Pickens“, werden im Text aufgeführt, wobei Duchamp in der letzten Zeile mit RROSE SÉLAVY („éros, c’est la vie“) noch ein viertes Pseudonym in Majuskeln hinzufügt. Dabei handelt es sich um sein weibliches Alter Ego, die seit 1920 für zahlreiche Arbeiten verantwortlich zeichnet und auch als Ko-Künstlerin der Ausstellung in Pasadena reüssiert. Jahre vor Lucy Schwob, die gleichfalls unter einem anderen Alias als Claude Cahun ab 1927 für ihre androgynen Selbstportraits bekannt ist, hatte Duchamp durch Man Rays Fotos von ihm in Damenkleidern und mit geschminktem Gesicht begonnen, die klassische Geschlechterdichotomie von Mann und Frau zu hinterfragen. Das Wortspiel „Rrose Sélavy“ ist dabei nicht das einzige auf dem WANTED-Poster. Hinter dem Namen des Bucket Shop, „HOOKE, LYON and CINQUER“ verbirgt sich das amerikanische Idiom „hook, line, and sinker“, was so viel bedeutet wie jemand komplett auf den Leim zu gehen.

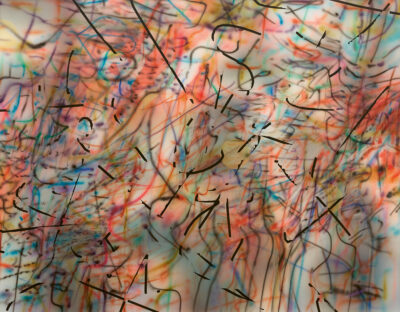

Die Wort- und Geschlechterspiele um Identitäten und Urheberschaft, um Aneignung, Repetition, Kopie und Werksintention, die Duchamps WANTED-Readymade zur Entfaltung bringen, sind für die Arbeiten der US-amerikanischen Konzeptkünstlerin Elaine Sturtevan nicht minder von Bedeutung. 30 Jahre nach Duchamps Retrospektive entwirft sie 1992 einen farbigen Offsetdruck, der dessen Fahndungsposter als Hommage mit dem Titel „DUCHAMP WANTED“ entsprechend appropriiert. Erst 2014 wird auch Ai Weiwei sich das Poster in seiner Kunst vornehmen. Bereits 1969 hatte indes Sturtevant Duchamps Arbeit erstmalig verändert. Etwa um ein Drittel kleiner als dessen eigene Reproduktion des Originals hat Sturtevant Duchamps Polizeifotos durch die ihrigen ersetzt, wobei sie diese ebenfalls mit hellem Kragen unter der dunklen Jacke zeigen und auch der Kurzhaarschnitt vergleichbar ist. Die Körpergröße hat sie im Text von „5 feet 9 inches“ auf „5 feet 8 inches“ (1969 auf „auf 5 feet 7 inches“) und das Gewicht von „about 180 pounds“ auf „about 120 pounds“ reduziert. Und hinter „RROSE SÉLAVY“ hat die Künstlerin noch „or STURTEVANT“ hinzugefügt, wobei ihr Name in roter Fettschrift und in Majuskeln gesetzt ist. Sturtevant hatte ihren Vornamen seit Mitte der 60er Jahre abgelegt, um nicht eindeutig als Frau identifiziert zu werden. Die Großschreibung des Nachnamens, die auch Duchamp bereits seit den 1910er Jahren auf seinen Leinwänden praktizierte, dient dabei der Entpersonalisierung, dem bewussten Entfernen von Handschrift und Signatur.

Es war Anfang der 60er Jahre, zur Zeit von Duchamps Ausstellung, dass Andy Warhol, dessen Arbeiten wiederum Sturtevant mehrfach duplizierte, mit Siebdrucken zu experimentieren begann und dazu erklärte: „Ich will eine Maschine sein.“ Duchamps „WANTED“-Arbeit inspirierte ihn nachweislich zu „13 Most Wanted Men“ (1964). Im Nachlass von Warhol befanden sich über 30 Arbeiten von Duchamp, der 1966 für einen der Screen Tests des Pop Art Künstlers minutenlang in die Kamera schaute. Duchamps enorme Bedeutung für Andy Warhol, aber auch für Jasper Johns und Robert Rauschenberg, für John Cage, Merce Cunningham, Joseph Cornell und Robert Motherwell, die sich in ihrem Werk immer wieder mit dem Proto-Avantgardisten unmittelbar visuell sowie mental auseinandersetzen, ist so bekannt wie ausführlich erforscht. Die meisten Protagonisten von Neo-Dada, Fluxus und Pop Art verwiesen auf ihn als ihren Vorgänger, der sie in ihren eigenen Experimenten und auf ihren eigenen Wegen zu bestätigen schien. Was den Maler Barnett Newman so sehr auf die Palme brachte, dass er seither lautstark gegen die Readymades wetterte und 1957 gegenüber dem Direktor des Whitney Museums klarstellen musste: „Duchamp ist nicht mein Vater, noch der irgendeines amerikanischen Malers, den ich respektiere.“

Auf Duchamps „sehr großen Einfluss auf meine Kunst“ hat Sturtevant indes nie einen Hehl gemacht. Ob sie sich in ihrem „Duchamp Triptych“ (1998) dessen „Fahrrad-Rad“ (1913), „Fountain“ (1917) oder seine „Rotoreliefs“ (1935) vornimmt, Porträts von ihm nachstellt („Duchamp Man Ray Portrait“, 1966) oder wie durch die Jahrzehnte hindurch etwa auch Sherrie Levine, Louise Lawler, Richard Pettibone, Saâdane Afif, Bethan Huws und Mike Bidlo seine Readymades als Skulpturen und Multiples immer wieder neu interpretiert, so wollte sie doch nie als Appropriation Artist kategorisiert werden. Ähnlich wie es Duchamp um „Grey Matter“ ging, jene graue Materie in fern von rein visueller Ästhetik und Geschmack befindlichen Regionen, so ging es Sturtevant um „Thought“. Über ihre DUCHAMP WANTED-Offsetlithographie sagte sie einmal: „Die brutale Wahrheit dieser Arbeit ist es, keine Kopie zu sein.“ Das ist sie tatsächlich genauso wenig, wie Duchamps modifiziertes Poster eben auch nicht auf der getreuen Reproduktion eines im Original verloren gegangen Readymades basiert. Die lächelnde Betrachterin geht dabei beiden gut gelaunt auf den Leim, erst Duchamp, dann Sturtevant. Hook, Line and Sinker.

Hier geht es zu Folge 10 von „Per Du mit Duchamp“.