Chronist der Vergessenen

Mit seiner realistischen Malerei war Jürg Kreienbühl lange eine Randfigur in der von der Abstraktion dominierten Postwar-Kunst. Heute werden seine Porträts gesellschaftlicher Außenseiter vor allem in Frankreich und der Schweiz wiederentdeckt

Von

25.10.2021

/

Erschienen in

Kunst und Auktionen Nr. 17

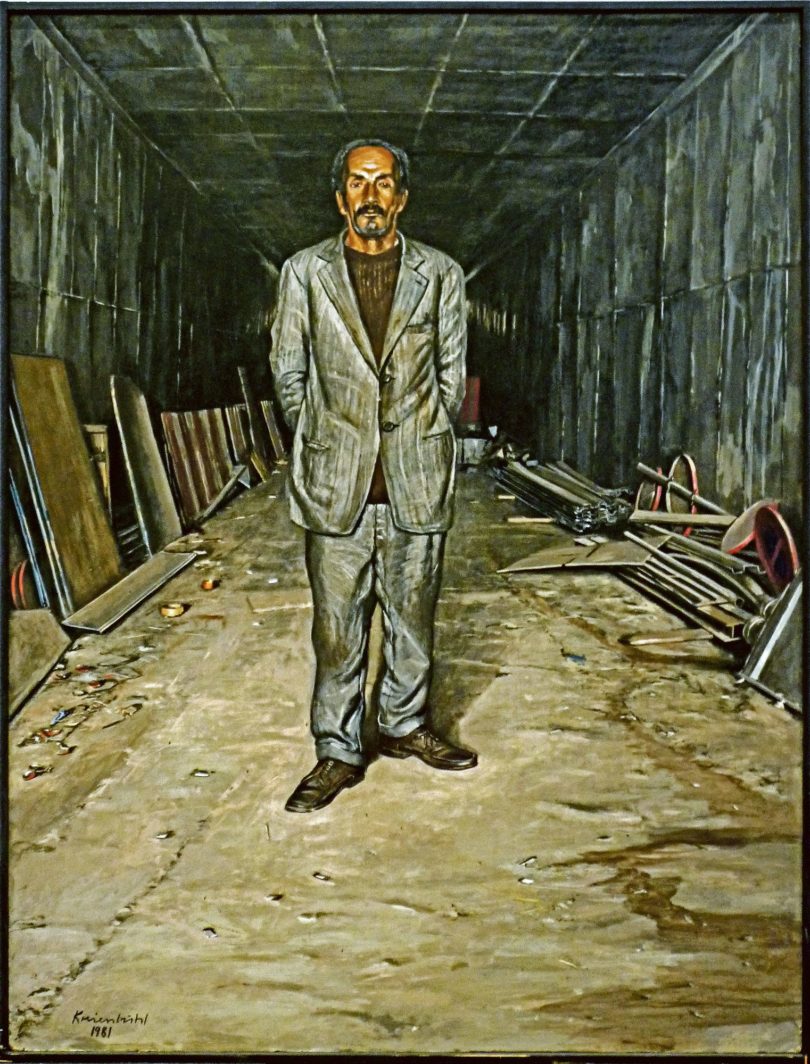

Ein junger Schweizer kommt nach Paris und ist erschüttert: mondäne Langeweile, soziale Gleichgültigkeit, karriereorientierter Egoismus und touristische Kunstnostalgie bestimmen das Bild. Er will aber keine Schnörkel vergangenen Glanzes. Er will Realität – jetzt, sofort. Also lässt er das Künstlerklischee Saint-Germain-des-Près links liegen, setzt sich auf sein Fahrrad und radelt in die Vorstädte: Aubervilliers, Saint-Ouen, Nanterre. Dort spuckt die Stadt des Lichts in ihren Schatten: verkommene Bürogebäude, Wellblech-Baracken, Abfallentsorger, Zugewanderte, Zeltstädte unter Autobahnbrücken, Armut. Hier lebt das Dasein als Rest.

Der Maler Jürg Kreienbühl, geboren 1932 in Basel, konfrontierte sich 1955 mit dieser bis heute realen Isolation der Tagelöhner, Obdachlosen und Migranten. Aber nicht aus Lust auf einen schnellen Kick – denn er blieb in der Banlieue wohnen, lebte über 20 Jahre in einem alten Wohnwagen, malte „Zizi“, „Cacan“, „Tintin“, „Mohamed“ – alles Nachbarn in der „Bidonville Paris“. Ein Gemälde Kreienbühls mit diesem Titel, 1959 in Öl auf Masonit gebracht, kletterte 2018 im Schweizer Auktionshaus Zofingen von 1000 auf 2200 Franken.

Nachdem Kreienbühl in Basel ohne Abitur von der Schule abgegangen war, ein Propädeutikum in „Grafik“ und eine Lehre als Flachmaler absolviert hatte, versuchte er sich als freischaffender Künstler. Der Vater unterstützte ihn grad so fürs Überleben. Einmal zeigte der junge Maler dem Direktor des Kunstmuseums Basel seine Werke. Der aber meinte nur: „Sehen sie denn nicht selbst, dass das bloß Scheiße ist?“ Zu figurativ-realistisch, zu naiv, zu detailversessen, manchmal zu expressiv, galt er mit seinen Bildern damals als totaler Außenseiter. In der Kunstszene war abstrakte, teils spirituelle Malerei angesagt – Yves Klein etwa begann 1955 mit seinen „Blauen Monochromien“. Und kurz nach dem Zweiten Weltkrieg wollte nun auch wirklich keiner mehr Verfall sehen.

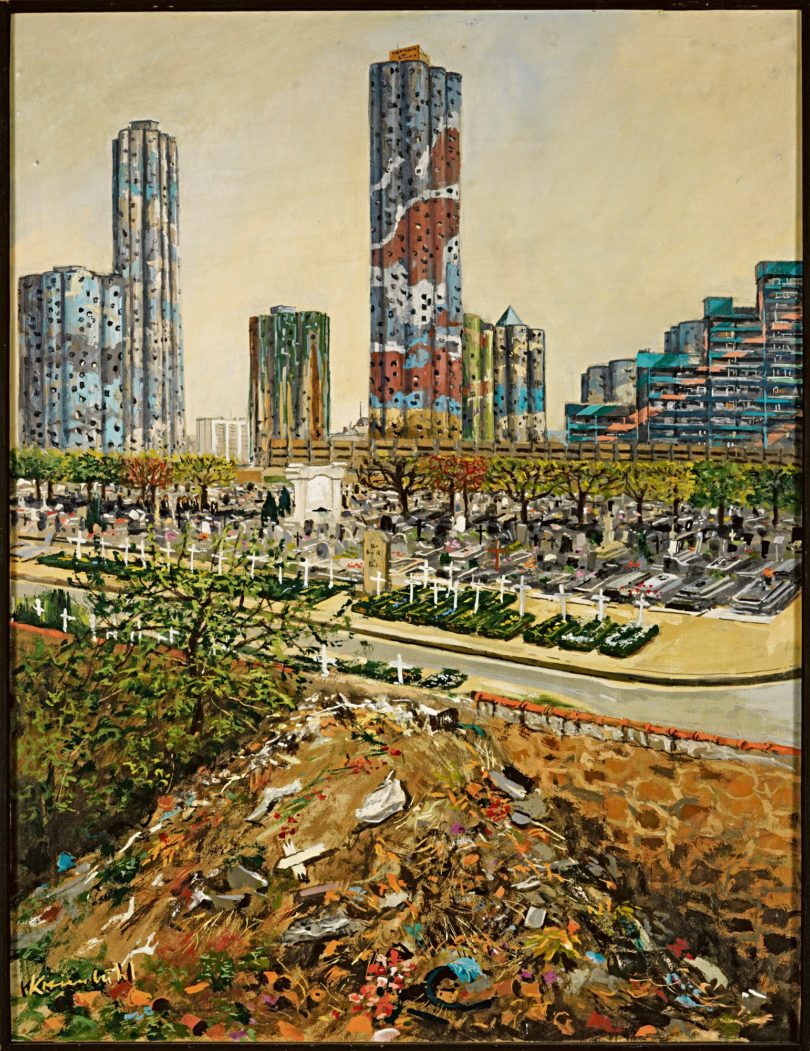

Kreienbühl jedoch war geradezu besessen vom Tod, malte verwesende Ratten, aus deren Maul die Maden quellen, verdorbenes Obst, Friedhöfe, Müllhaufen. „Wenn ich einen schönen Apfel in einer Schale sehe,“ schrieb er später einmal, „dann esse ich ihn. Wenn er aber verfault, seine Form und seine Farbe wechselt, dann macht er mich neugierig.“

Über die Jahre hinweg entwickelte Kreienbühl einen handwerklich reifen Stil, den man später wegen seines dokumentarischen Charakters etwas irreführend als „fotorealistisch“ bezeichnet hat. Die Linienführung erinnert allerdings eher an Robert Crumbs grafische Präzision. Frühe Werke wie das „Haus mit blühenden Bäumen“ von 1952, das im Auktionshaus Zofingen 2014 mit 3800 Franken etwas ambitioniert taxiert war und nicht abgesetzt wurde, lassen sich auch in der konservativen Tradition eines Albert Schnyder sehen. Wäre da nicht Kreienbühls Themenwahl – das Radikale seiner Motive: Kreienbühl nahm seine Umgebung in der Banlieue dezidiert in den Blick – und blieb ihr zugleich innerlich verhaftet. Das machte ihn der Kunstszene fremd.