Chronist der Vergessenen

Mit seiner realistischen Malerei war Jürg Kreienbühl lange eine Randfigur in der von der Abstraktion dominierten Postwar-Kunst. Heute werden seine Porträts gesellschaftlicher Außenseiter vor allem in Frankreich und der Schweiz wiederentdeckt

Von

25.10.2021

/

Erschienen in

Kunst und Auktionen Nr. 17

1969, als Harald Szeemann die legendäre Über-Kunst-Schau „When Attitudes Become Form“ in der Kunsthalle Bern kreierte, spielte Kreienbühl demnach auch keine Rolle – der Kurator bevorzugte damals den 13 Jahre jüngeren Jean-Frédéric Schnyder. Wenn schon Figuration, dann musste sie „meta“ sein – sich selbst nicht so ernst nehmen. Kreienbühl aber meinte es todernst mit der Malerei, konservierte in Bildern das Morbide, Lebenszerstörende. Und durchwühlte dafür den Schutthaufen der Moderne.

Eine Ausstellung im Aargauer Kunsthaus 1973 brachte Kreienbühl dann endlich Aufmerksamkeit. Präsentiert wurde dort unter anderem „Bidonville (Interieur)“. Das auch „Gueule de vin à table“ betitelte Gemälde zeigt einen seiner Nachbarn, der „schon um elf Uhr morgens zwei Liter Wein getrunken hatte“. Das Werk kletterte 2015 bei Rusterholz in Basel von 2400 auf 7500 Franken.

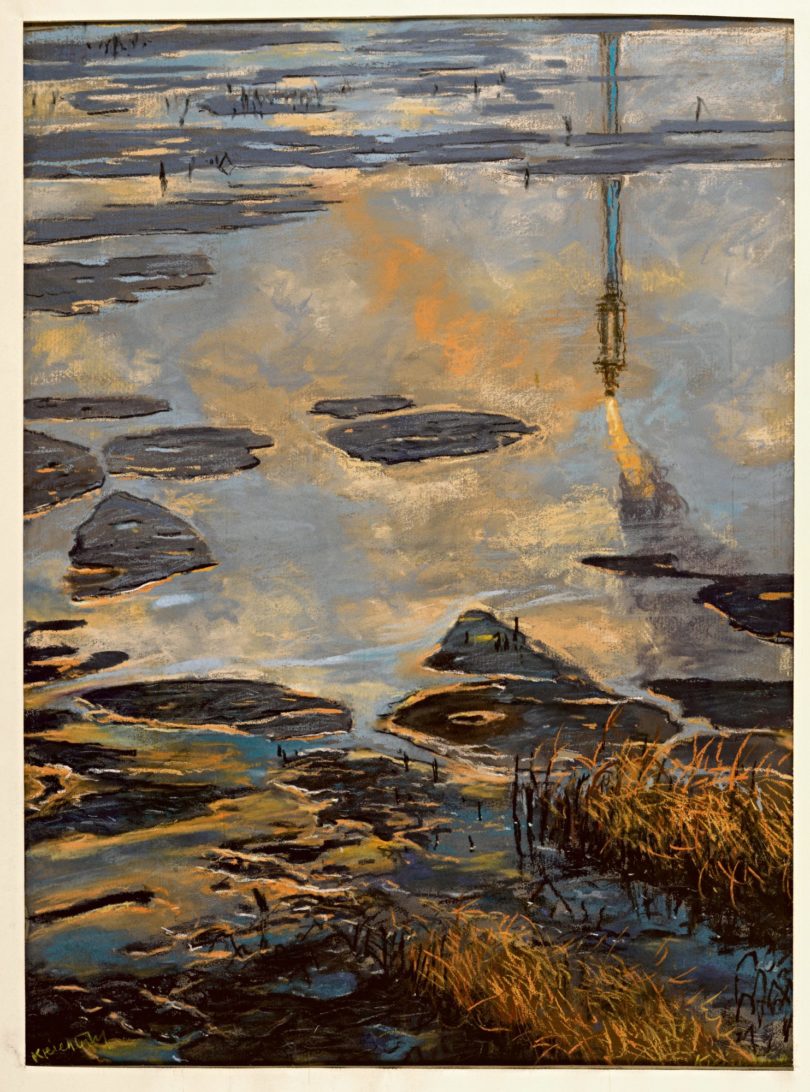

1978 nannte Kreienbühl ein Pastell, auf dem sich ein Bohrturm in schillernden Pfützen spiegelt, „Pétrolnymphéas II“ – provokativ bezogen auf Claude Monets „Seerosenbilder“. Und wie der Impressionist arbeitete auch Kreienbühl „en plein air“, zog 1980 nach Puteaux, westlich von Paris, wo seit Anfang der Sechzigerjahre auf eine Fläche von 160 Hektar Europas größte Bürostadt aus dem Boden gestampft wurde – als ein Wahrzeichen der Wirtschaftsmacht Frankreich. Kreienbühl setzte seine Staffelei mitten in den zerstörerischen Traum ewigen Wachstums – gleich neben die Statue, die dem Viertel den Namen gegeben hatte: „La Défense de Paris“, 1883 von Louis-Ernest Barrias als Denkmal des Deutsch-Französischen Kriegs in Bronze gegossen. Kreienbühls Bild „La Défense“ von 1966 kletterte im März bei Beurret Bailly Widmer in Basel von 6000 auf 10.000 Franken. Zwei Jahre lang entstanden in Puteaux Serien urbaner Landschaften. Sein Werk „Tours d’habitations et cimetière“ wurde im Mai bei Dobiaschofsky in Bern für 7000 Franken (Taxe 2200 Franken) zugeschlagen.

Regnete es auf der Baustelle, stellte sich der Künstler oft in einer ehemaligen Straßenunterführung unter, die einseitig zugemauert worden war. Einmal bewegte sich im hinteren, stinkenden Dunkel etwas zwischen den alten Werbetafeln: Hier wohnte Abbès Ben Hassan, ein algerischer Obdachloser. Die beiden lernten sich kennen, wurden miteinander vertraut. Und während über ihren Köpfen die schöne neue Wunderwelt des Spätkapitalismus glitzerte, malte der Schweizer den Algerier diverse Male in Acryl. Eines dieser Porträts wurde 2006 bei Sotheby’s in Zürich für 6300 Franken abgegeben – knapp unterhalb der Taxe. Es befindet sich jetzt in der Sammlung des Pariser Nationalmuseums für Immigration und wird dort als Zeitdokument hoch geschätzt.

Mit Kreienbühl war nicht gut Kirschen essen, meint sein Sohn Stéphane Belzère. „Mein Papa hing seinerzeit Ideen von Kunst an, die als überholt galten, er hatte eine sehr kritische, pessimistische Ansicht zu seiner Zeit und hielt damit auch nicht hinterm Berg. Damit – und mit seinem Hang fürs Morbide – hat er viele verschreckt.“ 1963 in Paris geboren und selbst ein erfolgreicher gegenständlicher Maler, ist Belzère seit dem Tod des Vaters 2007 dessen Nachlassverwalter. Mit Erfolg: Stéphane Corréard – Kritiker, Kurator und zeitweiliger Mitarbeiter des Auktionshauses Cornette de Saint Cyr – präsentierte Kreienbühls Arbeiten Anfang des Jahres in der Galerie Loeve & Co. Der richtige Moment – denn unter dem Eindruck der Gelbwesten feierte man den Maler als „Chronisten der Vergessenen“.

Bedient die Lebensgeschichte Kreienbühls das Phantasma authentischer Lumpen-Bohème, so steht sein unbequemes Werk noch immer ästhetisch quer. Genau richtig. Jetzt, da üppige russische oder chinesische Figurationen zu langweilen beginnen. Kreienbühls 1970 gemalte Arbeiterstadt „Le Tréport“ in der Normandie wurde 2014 bei Rusterholz von 3000 auf 4800 Franken gehoben. Und wer weiß: Vielleicht kratzt das Œuvre des Künstlers, das die Lebenswirklichkeit der Pariser Vororte ab den Fünfzigerjahren eingefangen hat, heute ja am Nimbus des Neokapitalismus. Aber ganz unabhängig davon sind seine Bilder schlicht auch profunde Malerei – und mit zahlreichen Anspielungen solide in der europäischen Kunstgeschichte verankert.