Mit dem Pinsel reingewaschen

Ein Pinsel und etwas Farbe genügen – und schon ist die Vergangenheit vergangen. Das zeigte sich gerade im Jahr 1945, als die Retusche an Bildern der Retusche des Weltbilds voranhelfen sollte

Von

25.04.2022

/

Erschienen in

Kunst und Auktionen Nr. 7/22

So einfach kam Freiburg mit dem malerischen Erbe von Adolf Riedlin nicht zurande. Der hatte 1937 für den Gemeinschaftsraum der Gaswerke ein Fresko von 2,40 mal 9 Metern gemalt, auf dem vor den Bergen des Schwarzwaldes eine Arbeiterkolonne in Dreierreihen, Hacke und Schaufel geschultert, von links nach rechts marschiert und der Mann an der Spitze mit dem Hitlergruß einen sitzenden Alten ehrt, der ihm auf gleiche Weise antwortet. Da man nach der Besetzung der Stadt durch die Franzosen den Maler nicht finden konnte, wurde dieser Teil erst einmal abgedeckt, dann schwarz übermalt. Erst 1948 machte sich Riedlin nochmals an die Arbeit. Er senkte einfach die Arme der beiden Männer, als wollten sie sich die Hand reichen. Am Pathos des strengen Aufmarsches in eine „neue Zeit“, die nun eine andere Zeit war, änderte das allerdings nichts.

Ähnlich verkrampft fiel die Entnazifizierung eines Wandgemäldes im Offizierskasino der Klagenfurter Lendorf-Kaserne aus. Dem Soldaten und dem Arbeiter auf dem Mittelbild des Triptychons wurden nur die Hakenkreuze auf Stahlhelm und Gürtelschnalle genommen. Sonst blieb alles mit Bauersmann und Bauersfrau zur Rechten und zur Linken wie es war. Erst 2012 kam ein Künstler auf die Idee, dass man das Offensichtliche „verfremden“ müsse. Also setzte man davor ein paar Panzerglasscheiben mit Einschusslöchern von Scharfschützen, damit die Betrachter angeregt würden, das Bild zu „hinterfragen“, um „Zeitgeschichte für heute erfahrbar zu machen“. Das ist so um die Ecke gedacht, dass nun erklärt werden muss, was als platte Propagandakunst keiner Erklärung bedurft hätte.

Aber es waren nicht nur lokale Maler, die bereitwillig umsetzten, was erwartet wurde. Und die hinterher mit ein paar Änderungen zu demonstrieren versuchten, dass sie keineswegs mit den Wölfen geheult hätten. Franz Radziwill ist dafür charakteristisch. 1933/34 hatte er mit seinem Gemälde „Revolution“ den Tod eines SA-Mannes heroisiert, der in einer der Straßenschlachten vor der „Machtergreifung“ erschlagen worden war. Ausgerechnet vor einem Haus, an dem über der Tür Papierschlangen und das Schild „Es lebe das Hochzeitspaar“ bürgerliches Glück verkünden. Das war durchaus als Bekenntnis gemalt. Doch nach 1945 bekannte man sich ungern zu solch einem Bekenntnis. Also wurde das Bild umgemalt und in „Dämonen“ umbenannt. Nun flankieren zwei Erhängte die Szene, von denen der eine ein Band hält, auf dem „Demokratie“ steht. Außerdem erscheint an der Hauswand, wie eingemeißelt als Menetekel, „Im Lichte der Staatsideen oder Der Eine bringt den Anderen um“. Und die Mitte des Bildes queren schwebende, geisterartig durchsichtige Gestalten. Der Erschlagene in Braunhemd und mit Hakenkreuzbinde, ursprünglich Hauptfigur, wird dadurch zur Nebensache, das Überzeugungsbild zur Mystifikation, die sich beliebig deuten lässt – aber als widerständig gelesen werden soll. Solche Veränderungen hat Radziwill nachträglich auch an anderen Bildern vorgenommen, wobei offen bleibt, ob aus Einsicht oder Anpassung.

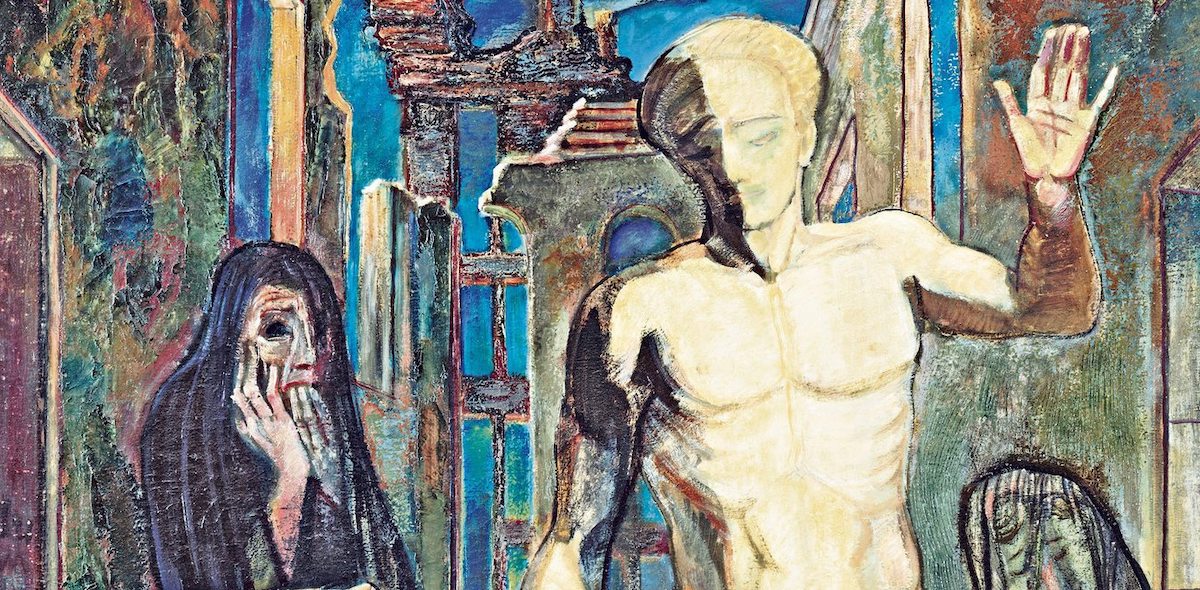

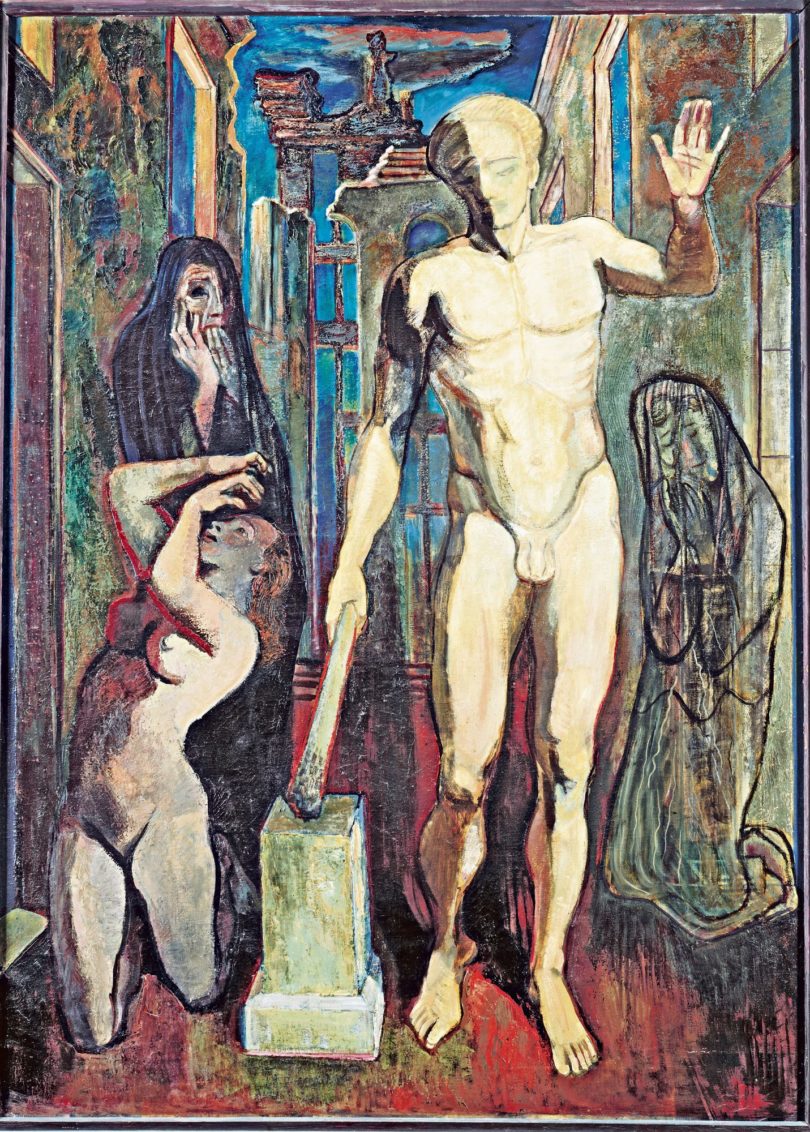

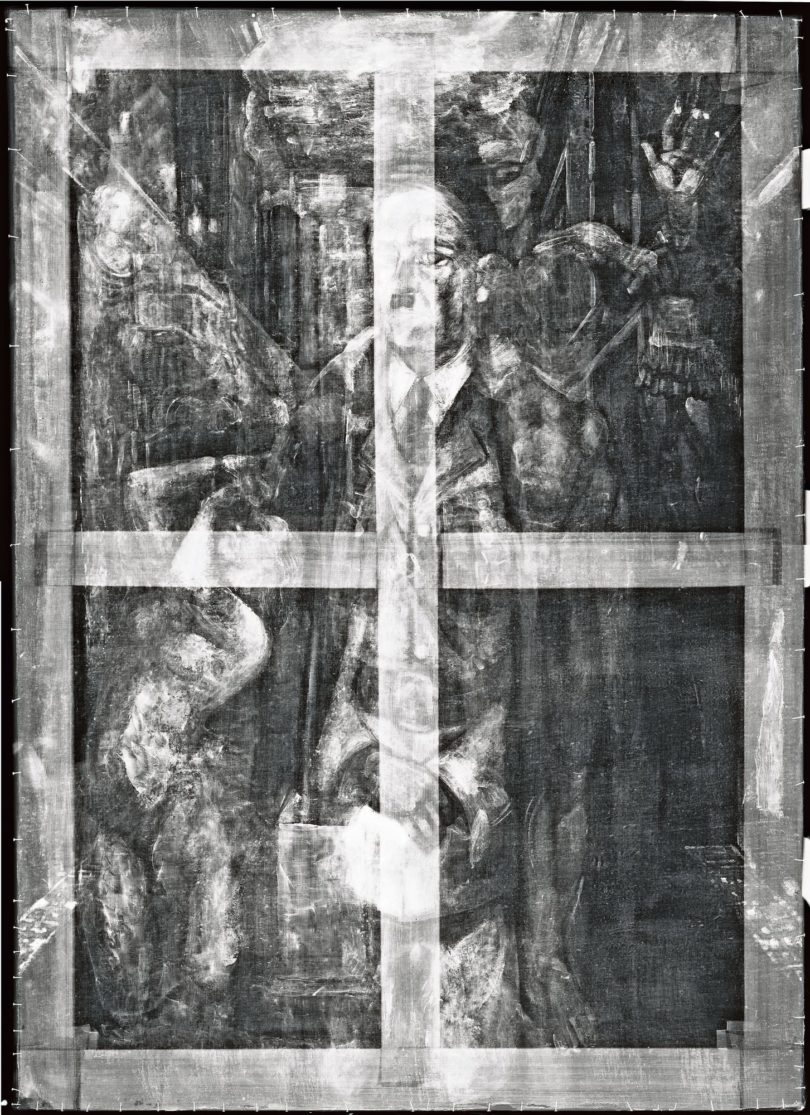

Unklar ist die Sache auch bei Erwin Hahs. Gegen Kriegsende erhielt er den Auftrag, für das Winckelmann-Gymnasium in Stendal, an dem er Kunstlehrer war, ein Hitler-Porträt zu malen. Dafür wurden ihm die inzwischen raren Malmaterialien zur Verfügung gestellt. Das Bild entstand auch. Ob es jemals in der Schule hing, lässt sich nicht klären, denn Hahs malte über den Hitler, der im Röntgenbild deutlich zu erkennen ist, sein „Großes Requiem“. Es wird gewöhnlich auf 1944/45 datiert, weil Hahs unter dem 21. September 1944 in seinem Tagebuch notierte: „Die Alliierten haben die deutsche Grenze überschritten – ich habe ein großes Bild angefangen – Requiem 1944“. Ausgestellt wurde es erstmals 1946, jedoch danach noch mehrfach überarbeitet. Wann und weshalb Hahs Hitler hinter seiner Antiken-Adaption verschwinden ließ, ist deswegen ungewiss. Geschah es allen Risiken zum Trotz bewusst als Protest tatsächlich vor Kriegsende? Oder nutzte er in materialkargen Zeiten einfach die Leinwand eines unbrauchbaren Bildes?

Solche Fragen stellen sich bei Otto Dix, der die Kunst der Übermalung um zwei eigenwillige Varianten bereichert hat, nicht. Seine „Sieben Todsünden“ von 1932/33 werden oft als Beispiel dafür zitiert, dass Künstler – mit einem siebenten Sinn begabt – kommendes Unheil ahnen und Gestalt gewinnen lassen. Denn da hockt der Neid als mickriger Troll mit dem typischen Hitlerbärtchen auf der Hexe Geiz, die die anderen Sünden in eine trostlose, baumlose Wüstenei führt. Das ist fatalistisch und sarkastisch zugleich. Dagegen gibt sich das Gemälde „Lot und seine Töchter“ von 1939 eher altmeisterlich – im Stil und in der Malweise. Ganz zeitgenössisch ist jedoch der Hintergrund. Denn das brennende Sodom und Gomorrha zeigt unverkennbar die Silhouette Dresdens. Hat Dix also prophetisch gemalt, was fünf Jahre später Wirklichkeit wurde? Dem Maler mag ein solcher Gedanke schmeicheln. Doch Inzwischen weiß man, dass Dix nach 1945 erneut zum Pinsel gegriffen hat. „Das Bärtchen im Gesicht des Wichts (der ‚Neid‘, der auf einer Alten, dem ‚Geiz‘ hockt) hat Dix erst nach dem Krieg hinzugefügt“, schreibt sein Biograf Fritz Löffler. Und nicht anders ist es mit der Kuppel der Frauenkirche und dem Turm der Hofkirche im Flammenmeer.

Die Söhne von Pictura erweisen sich damit als so gegensätzlich wie so manches Brüderpaar: Der eine bemüht sich, es allzeit dem Zeitgeist recht zu machen, und der andere gefällt sich – um Friedrich Schlegel zu variieren – als „rückwärtsgekehrter Prophet“.