Alles so schön bunt hier

Die Flower-Power-Kunst der Sixties hat die halluzinogene Wirkung von Pilzen in poppigen Bildern gefeiert. Heute werden psychedelische Drogen neu erforscht – und ihre Gefahren

Von

29.08.2023

/

Erschienen in

WELTKUNST Nr. 217

Hier steht vor allem die therapeutische Wirkung im Fokus, die Frage, ob psychedelische Wirkstoffe bei Depressionen oder Cluster-Kopfschmerzen helfen können. Seit diesem Jahr gibt es Studien mit Kriegsveteranen in den USA, bei denen postraumatische Belastungsstörungen verbreitet sind. Auch als Lifestyle-Thema sind halluzinogene Pilze heute wieder im Kommen.

Die neuen wissenschaftlichen Studien verfolgt auch die Journalistin und Unternehmerin Anne Philippi mit großem Interesse. Sie hat sich dem Revival psychedelischer Pilze verschrieben und betont ihre heilende, therapeutische Wirkung. Ihr persönlicher Zugang zum Thema sei durch ein Buch des amerikanischen Sachbuchautors Michael Pollan inspiriert worden. In „Verändere Dein Bewusstsein“ hat dieser die Geschichte halluzinogener Drogen aufgearbeitet. 2019 habe sie dann selbst ihren ersten LSD-Trip ausprobiert, erzählt sie, begleitet durch einen Therapeuten. Eine Erfahrung, die ihr Leben veränderte. „Als ich anhand der Informationen, die ich in diesem Trip bekommen habe, alles betrachtete, wurde mir klar, dass ich ein komplett anderes Leben führen würde. Das war ein Gedanke, der mich nicht traurig gemacht hat. Ganz im Gegenteil, ich dachte: wow!“ Sie vertiefte sich ins Thema und startete zunächst einen Podcast. Im Februar 2020, kurz vor Ausbruch der Pandemie, kam sie in Amsterdam zum ersten Mal in Kontakt mit sogenannten „Trüffeln“, Sklerotien von psilocybinhaltigen Pilzen, die in den Niederlanden legal verkauft werden dürfen. Ansonsten sind Magic Mushrooms – wie auch LSD – dort wie in Deutschland und den meisten Ländern der Welt illegal.

Mittlerweile reist Philippi regelmäßig in die USA und nimmt an Kongressen mit Gleichgesinnten aus der psychedelischen „Industrie“ teil, die wie sie daran glauben, dass niedrig dosiertes Psilocybin dabei helfen kann, mit den Belastungen des Lebens besser umzugehen und, zugespitzt gesagt, ein besserer Mensch zu werden. Im Berliner Privatclub Soho House, der in der Kreativszene beliebt ist, veranstaltet sie regelmäßig Talks zur Welt der psychedelischen Pilze und lädt Gesprächspartner ein, um über „Psychedelic Parenting“ oder „Psychedelic Leadership“ zu sprechen. Gerade verlegt sie ihre Geschäftstätigkeit mehr und mehr in die Niederlande. Dort will sie Retreats anbieten, bei denen Menschen gemeinsam und begleitet von Therapeuten auf eine psychedelische Reise gehen können. Es gibt bereits einige Vorreiter dort, Firmen, die solche „Wochenendtrips“ schon angeboten haben. Das Ganze soll im kontrollierten Rahmen ablaufen. Teilnehmende füllen vorab Fragebögen aus, um auszuschließen, dass sie etwa an Psychosen oder anderen psychischen Erkrankungen leiden.

Für Anne Philippi ist das Ganze durchaus ein Businessmodell. Es geht ums Geschäft, sie hat Investoren, aber es geht auch ums große Ganze. „Mein Anliegen ist die Rückbesinnung auf eine Möglichkeit, sich in verschiedene, durchaus spirituelle Zustände zu versetzen“, erzählt sie und verweist auf Darstellungen von Pilzen in der christlichen Kunst und auf das antike Griechenland. „Plötzlich merken wir, dass die Basis unserer europäischen Kultur, die der griechischen Demokratie, des griechischen Theaters, eine Kultur ist, die sich extrem mit Rausch beschäftigt hat und mit dessen Erkenntnissen. Dies für unsere Zeit neu aufzustellen, das ist mein Ziel.“

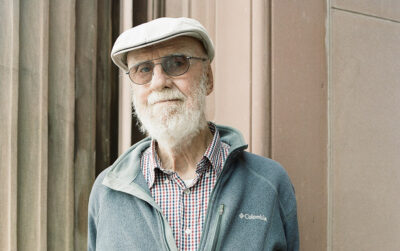

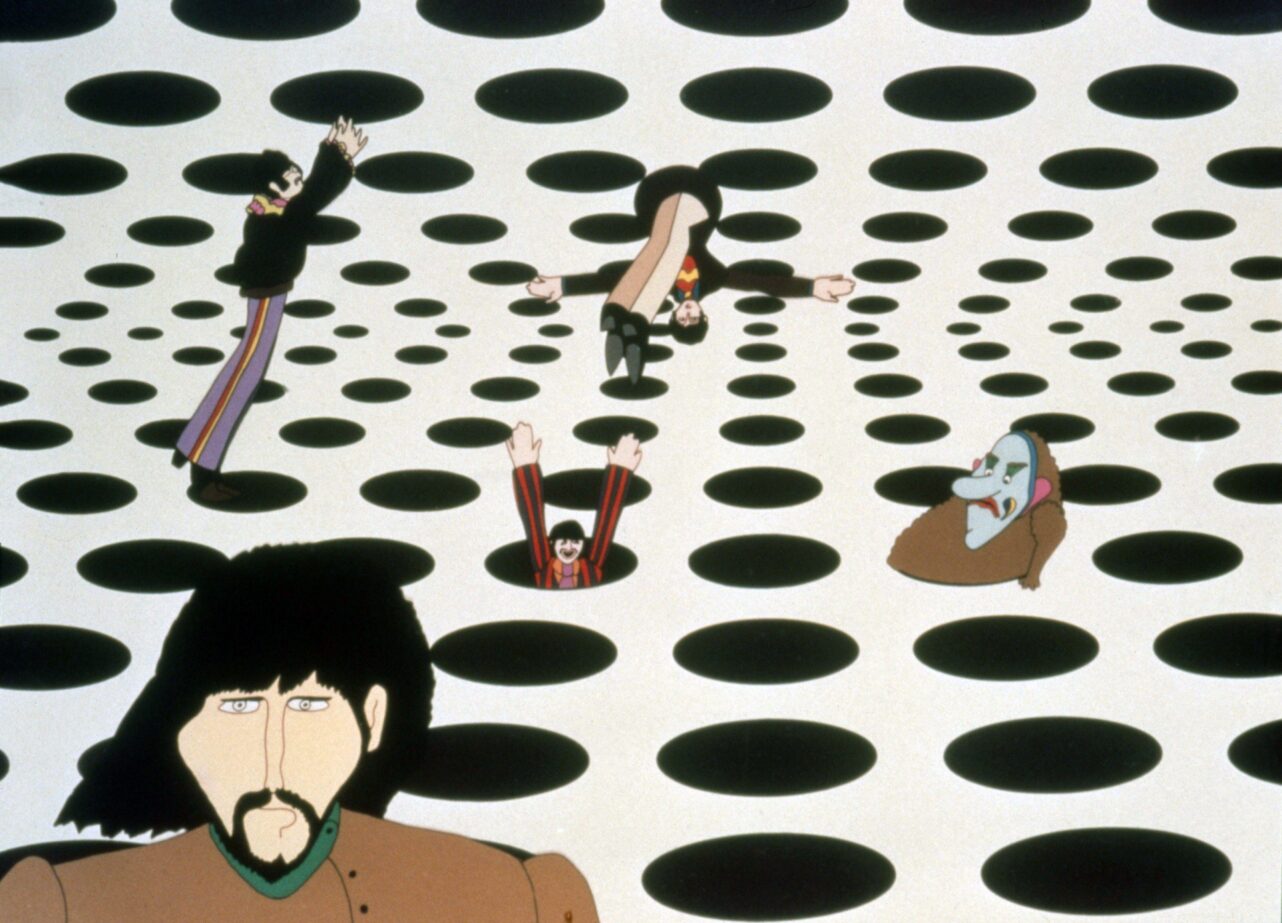

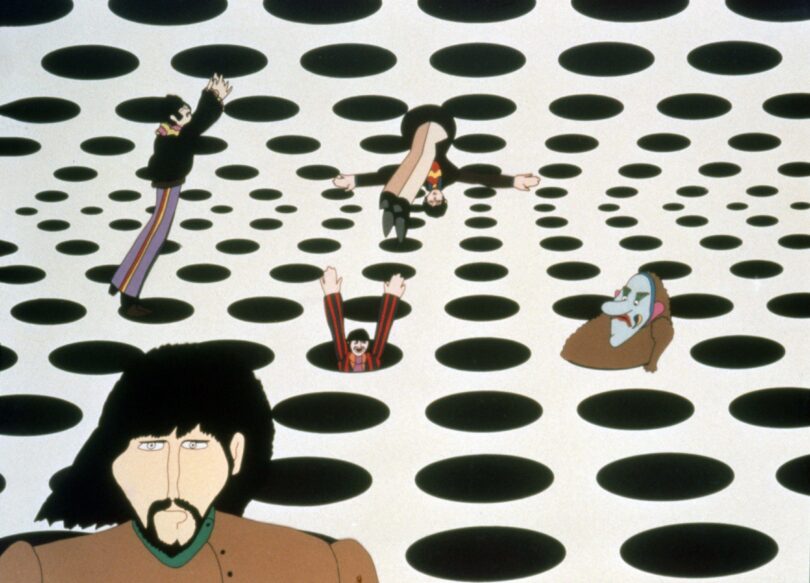

Fördert ein psychedelischer Rausch tatsächlich die Kreativität? In der Hippiebewegung der 1960er-Jahre war dieser Mythos weit verbreitet, doch die künstlerischen Ergebnisse dieser Zeit lassen diesen Schluss nur selten zu. Zu ähnlich sind häufig die Ergebnisse, zu sehr scheint hier zumeist die Droge selbst und nicht ein schillerndes Unterbewusstes voller Möglichkeiten den Ton anzugeben. Anders gesagt: Halluzinogene mögen vielleicht das Bewusstsein erweitern, aber die künstlerischen Möglichkeiten erweitern sie in der Regel nicht. Zu denjenigen, die ernsthaft versuchten, unter dem Einfluss psychedelischer Drogen Kunst zu produzieren, gehört der österreichische Maler Arnulf Rainer. Der heute 93-Jährige, in den 1950er-Jahren ein Wegbereiter des Informel, ließ sich mehrfach auf Experimente mit LSD ein. In Zusammenarbeit mit der Universität von Lausanne und später mit dem Max-Planck-Institut malte und zeichnete er in den Sechzigerjahren unter dem Einfluss halluzinogener Drogen, begleitet von Psychiaterinnen und Psychiatern, die sein Tun dokumentierten.

Es ist verführerisch, die Übermalungen, die sein künstlerisches Markenzeichen wurden, auch als Folge solcher Erfahrungen zu deuten: die Auslöschung des Ich, die sich darin immer wieder andeutet, die Verwischung der Körpergrenzen. Doch die Wirkung der halluzinogenen Droge auf sein kreatives Potenzial sah Rainer im Nachgang kritisch. „Ich habe mich im Moment des Arbeitens großartig gefühlt“, erzählte er vor einigen Jahren in einem Interview mit der NZZ. „Die Arbeiten selbst sahen hinterher aber nicht besser aus als die anderen.“ An die Stelle von psychedelischen Substanzen trat bei ihm wieder die Arbeit. Sie war ihm Exzess genug.