Ekstasen der Stille

Die radikale Reduktion machten ihre Werke weltberühmt, ihr Leben war von Brüchen und Rückzug geprägt. Seine Kolumne widmet der Bestseller-Autor Daniel Schreiber Künstlerinnen und Künstlern, die ihn besonders bewegen. Folge 11: Agnes Martin und das Licht der Welt

ShareSchon die Zugfahrt nach Beacon in Upstate New York ist eindrücklich. Sie führt am stellenweise gewaltigen Strom des Hudson River entlang, und beim Blick aus dem Fenster glaubt man, einen Begriff davon zu bekommen, worin der atmosphärisch-geologische Unterschied zwischen dem europäischen und dem nordamerikanischen Kontinent liegt. Der Fluss, die Hügel, das Grün der Bäume – alles wirkt ein wenig größer, als man es kennt, ein wenig weiter und üppiger. Der Himmel scheint sich mit mehr Gewicht über die Landschaft zu wölben. Als ich das erste Mal das Museum der DIA Art Foundation in Beacon besuchte, ging es mir nicht gut. Ich hatte eine jener depressiven Phasen, die mich lange regelmäßig einholten und manchmal für viele Wochen außer Gefecht setzten. Ein Freund hatte mich überredet und unseren Ausflug organisiert. Ich war ihm dankbar, dass ich schweigend neben ihm im Zug sitzen und mich in der Landschaft verlieren konnte.

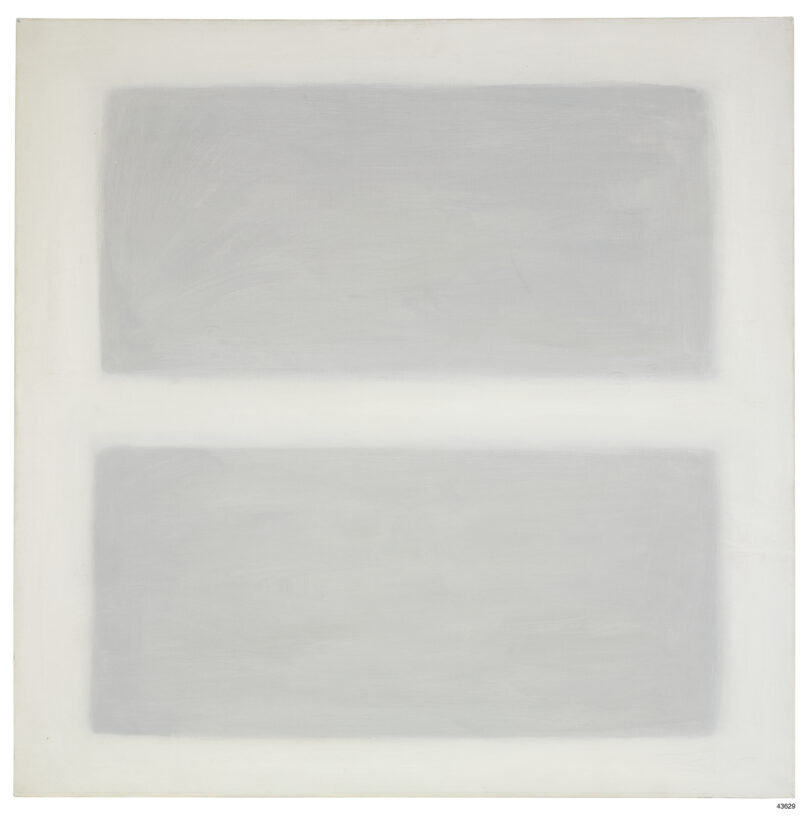

Wahrscheinlich werde ich jenen ersten Ausflug von New York City nach Upstate New York, den ich einige Male wiederholen sollte, nie vergessen. Nicht nur der unbezähmbaren Landschaft und der Großzügigkeit meines Freundes wegen, sondern auch, weil ich dabei zum ersten Mal den Arbeiten von Agnes Martin begegnete. Ich wusste zwar, wer sie war, und kannte einiger ihrer großen Gitter- und Streifenbilder aus dem Whitney, dem Guggenheim und dem MoMA. Doch an jenem Tag hatte ich das Gefühl, ihre Bilder zum allerersten Mal wirklich zu sehen. Ich hatte den Eindruck, dass ich eine tatsächliche Begegnung mit ihnen erlebte. Dass sie mir widerfuhren. Etwas an ihnen sorgte dafür, dass ich immer wieder zu ihnen zurückkehrte und mich schließlich vor sie auf den Boden setzte, um sie länger anzuschauen. Ich konnte mir nicht erklären, warum sie mich so anzogen und so viel in mir auslösten.

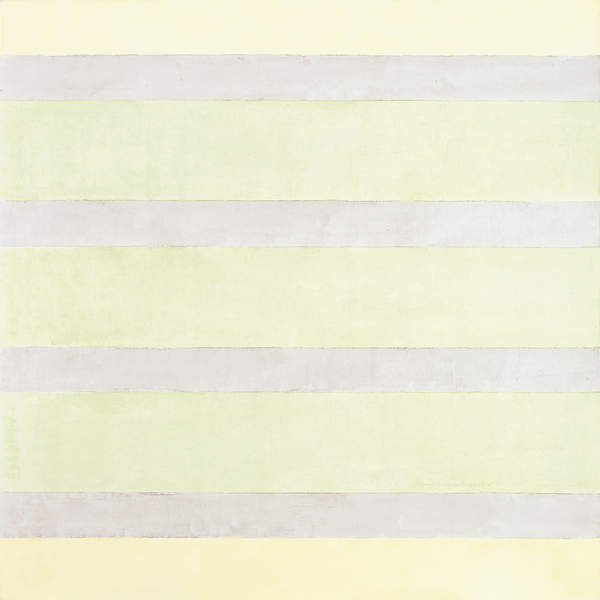

Seither verpasse ich keine Agnes-Martin-Ausstellung und habe viele Stunden vor ihren Arbeiten verbracht. Und bis heute kann ich nicht genau sagen warum. Vor allem ihre durchscheinenden, pastellblassen Streifenbilder lösen ein sich fast spirituell anfühlendes Gefühl der Einsicht in mir aus, das ich nur schwer beschreiben kann. Die zumeist waagerechten Streifen der großen Leinwände – etwa „Love“ von 1999 oder „Benevolence“ von 2002 – sind häufig in hellen, fast schon lasurartig wirkenden Schattierungen von Blau, Orange, Gelb und Weiß aufgetragen. Sie werden durch dünne Bleistiftlinien voneinander getrennt, die mal stärker, mal schwächer durch die verwaschenen Farben scheinen. Es sind Bilder, die trotz ihres maximal reduzierten Vokabulars etwas zutiefst Lebendiges ausstrahlen. Bilder, die fast zu atmen, zu pulsieren scheinen, als wären sie ein organischer Bestandteil der Welt.

Martin wurde 1912 in der kanadischen Prärie geboren, in der dünn besiedelten Provinz Saskatchewan, deren Steppenlandschaften und Felder sich so weit in die Ferne erstrecken, dass man glaubt, die Erdkrümmung wahrnehmen zu können. Sie stammte aus extrem ärmlichen Verhältnissen, der Landwirtschaft betreibende Vater starb früh, und zur Mutter sollte sie zeitlebens ein schwieriges Verhältnis haben. Schon als junge Frau siedelte Martin in die USA über, doch ihr dortiges Leben schien lange einem Umherirren zu ähneln. Sie lebte an der Westküste und hielt sich mit kleineren Jobs über Wasser, studierte Kunst in New York, nur um dann in New Mexiko unterzutauchen und dort Kunstunterricht zu geben. Die meisten der Bilder, die in diesen jungen Jahren entstanden, zerstörte sie.

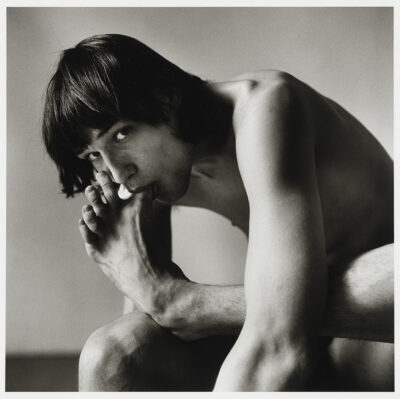

Wie die amerikanische Autorin Nancy Princenthal in ihrer exzellenten Biografie „Agnes Martin. Her Life and Art“ schreibt, gibt es über Martins Kindheit, Jugend und frühe Erwachsenenjahre nur wenig gesicherte Erkenntnisse. Martin selbst machte immer wieder widersprüchliche Aussagen darüber. Neben ihrer Herkunft musste sie auch ihre Sexualität verschleiern, da sie sich zu Frauen hingezogen fühlte. Darüber hinaus litt sie an schweren schizophrenen Schüben, die lange unbehandelt blieben und eine kohärente Lebenserzählung erschwerten.