Das Geheimnis der Schrift

Schon lange beschäftigt ein mittelalterliches Buch die Forschenden: Sind seine bis heute unbekannte Sprache und feinen Zeichnungen reine Fiktion oder nur noch nicht entschlüsselt? Folge 10 seiner Kolumne widmet Daniel Schreiber dem Voynich-Manuskript und der Faszination des Rätsels

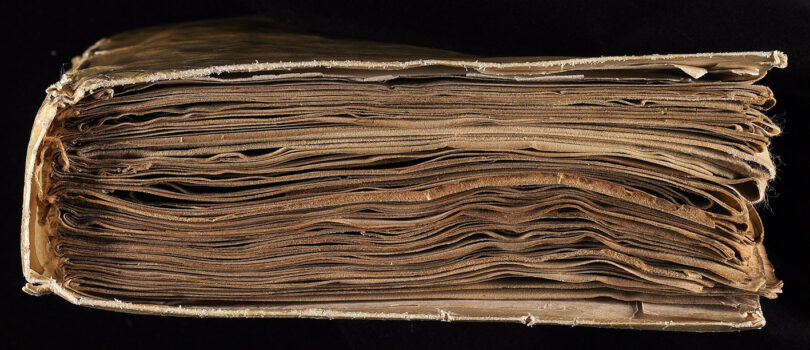

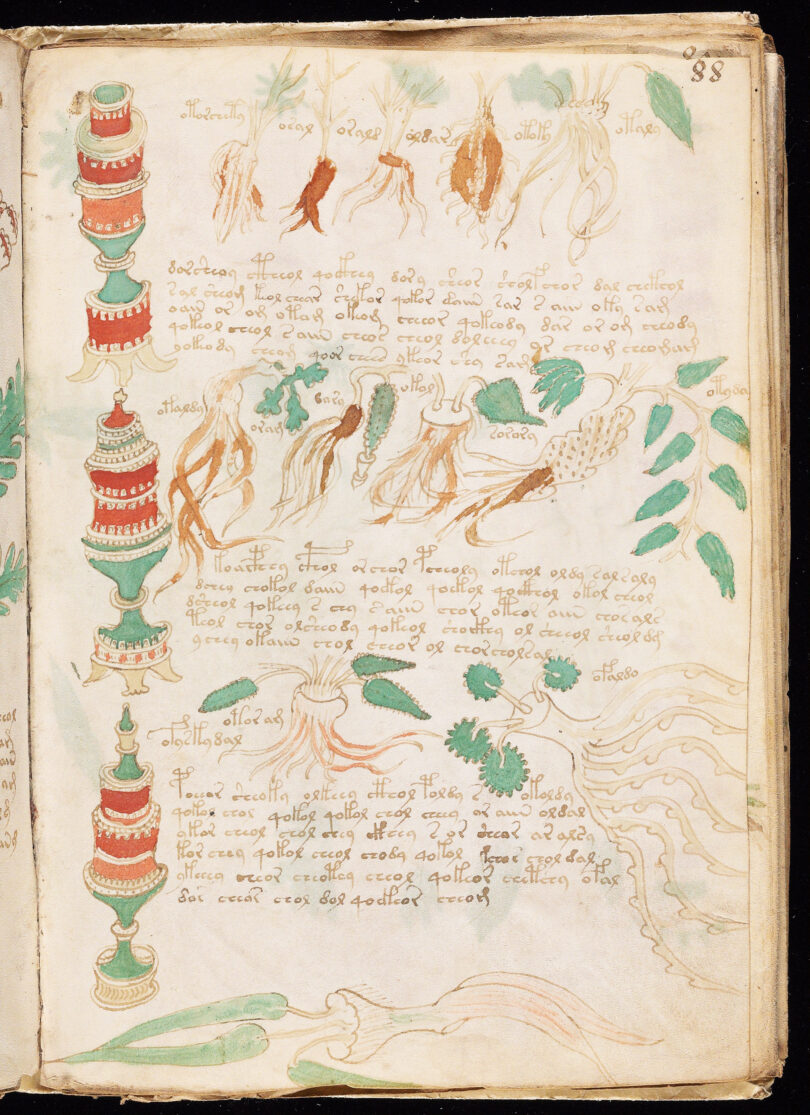

ShareDoch der Verfasser des Manuskripts hieß nicht Roger Bacon. Radiokarbondatierungen legen nahe, dass das Buch von einer Person geschrieben und illustriert wurde, die zwischen 1404 und 1438 in Mitteleuropa gelebt hat, irgendwo in Süddeutschland oder Norditalien – und wahrscheinlich von ein und derselben Person, was höchst ungewöhnlich für mittelalterliche Manuskripte ist. In chemischen Untersuchungen fand man zudem heraus, dass das hochwertige Vellum-Pergament des Buches aus der Haut von 14 bis 15 Kälbern hergestellt wurde – einer der Gründe, warum es so gut wie ausgeschlossen ist, dass es sich bei dem Manuskript um eine moderne Fälschung handelt. Selbst im 19. Jahrhundert wäre es unmöglich gewesen, eine solche Menge vier Jahrhunderte alten Vellums aufzutreiben. Die für die damalige Zeit übliche Eisengallustinte wurde aus teuren syrischen Eichengallnüssen gewonnen, und anstelle preiswerten Kirsch- oder Pflaumengummis kam edles afrikanisches Gummiarabikum zum Einsatz. Es hat viele Jahre gebraucht, um das Manuskript fertigzustellen. Ist es angesichts dieses Aufwands von finanziellen Mitteln und Lebenszeit überhaupt vorstellbar, dass die Person, die es verfasste, es nicht ernst damit meinte?

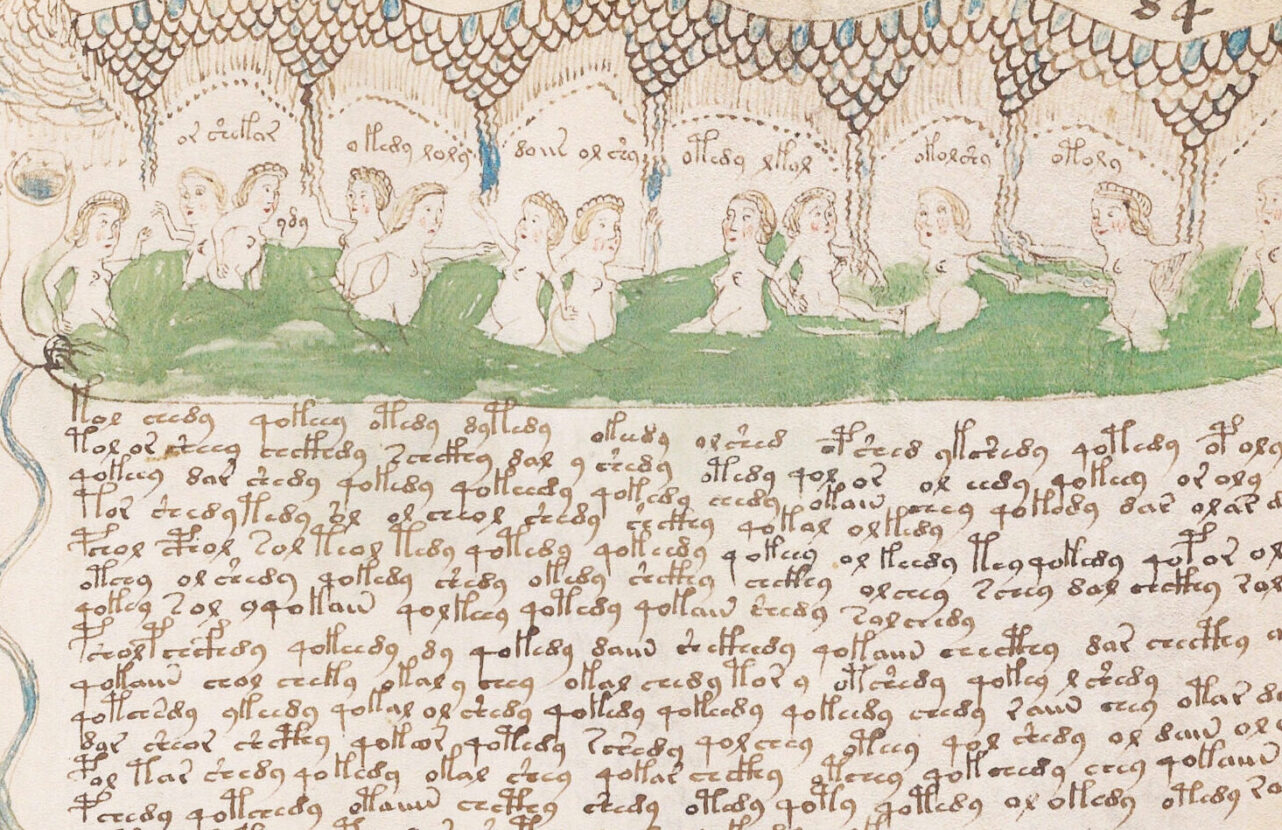

Das größte Rätsel des Manuskripts besteht wahrscheinlich in seiner flüssigen, leicht kursiven Schrift, die sich über viele, eng beschriebene Seiten erstreckt. Sie benutzt ein Alphabet, das niemand kennt, ein Alphabet von merkwürdiger Schönheit. Als ich mir die Schrift zum ersten Mal genauer anschaute, musste ich intuitiv an eine Zeichnungsserie der Künstlerin Friederike Feldmann denken, die ich sehr mag. Darin erfand Feldmann eine Fantasieschrift, die Zeichen aus verschiedenen Notationssystemen so fließend und elegant vereint, dass das entstehende Schriftbild den überzeugenden Eindruck vermittelte, etwas Wichtiges zu sagen, eine Geschichte zu erzählen, auch wenn es in Wahrheit keinen Sinn ergibt. Ich mag die Serie unter anderem so gerne, weil sie etwas zur Anschauung bringt, was immer auch zum Schreiben gehört: seine dunkle Seite, seine Vergeblichkeit, die Möglichkeit, dass das, was man sagen möchte, trotz aller Bemühungen nicht verstanden wird.

Genauso scheint es sich mit dem Voynich-Manuskript zu verhalten. Seine Sprache ist keiner bekannten Sprache, keinem bekannten Aufzeichnungssystem zuzuordnen. Sie verwendet lateinische Buchstaben und arabische Zahlen, aber eben auch jede Menge mysteriöser Zeichen, die zu keiner bekannten Schrift gehören. Die Studie einer kanadischen Universität vermutet, dass die sprachliche Logik des Textes zu achtzig Prozent dem Hebräischen entlehnt sei, ohne aber dessen Aufzeichnungssystem zu nutzen. Die sich daran anschließenden Übersetzungsversuche anderer Forschender ergaben allerdings keinen Sinn. Kaum ein Jahr vergeht, ohne dass jemand vermutet, dass es sich bei der Voynich-Sprache mal um mittelalterliches aschkenasisches Hebräisch, mal um eine frühe romanische Sprache, mal um Arabisch oder Nahuatl-Aztekisch handele. Doch letztlich werden alle Lesarten immer wieder auf den bisher unumstößlichen Fakt zurückgeworfen, dass die Schrift des Manuskripts eine Schrift ist, die sich wie Schrift liest, aber wie bei Feldmann in einem konzeptuellen Witz deren Hauptfunktion unterläuft: Bedeutung zu transportieren.

Der Jesuit Athanasius Kircher blieb seinem Freund Marci eine Antwort schuldig. Ihm gelang es ebenso wenig, die Chiffren des Voynich-Manuskripts zu entschlüsseln wie den Generationen ihm nachfolgender Kryptografinnen und Kryptografen. Dem Unterfangen am nächsten kam vielleicht der Amerikaner William Friedman, der mit seinem Team im Zweiten Weltkrieg den als unentschlüsselbar geltenden Purple-Code des japanischen Militärs geknackt hatte. Die von ihm gegründete „Voynich Manuscript Study Group“ setzte frühe Computer ein, um den Manuskripttext zu analysieren. In wahrer Code-Entschlüsselungsmanier veröffentlichte die Gruppe letztlich ein Annagramm, in dem sie die spätere Lösung des Voynich-Codes ankündigte. Erst nach Friedmans Tod 1970 lüftete man das Geheimnis: Die Gruppe glaubte, dass es sich beim Voynich-Manuskript um den frühen Versuch der Kreation einer Kunstsprache handelte.

Heerscharen von Amateurforschenden betreiben heute Websites und Blogs, schreiben Fan Fiction und nehmen an Reddit-Diskussionen teil, die dem Rätsel des Voynich-Manuskripts gewidmet sind. Es ist der ideale Gegenstand für Menschen, die sich mit dem Abseitigen der Geschichte beschäftigen, für Menschen, die heimliche Erlösungsfantasien für eine Welt hegen, die abermals von einer bedrohlichen Atmosphäre geprägt ist, von einer kollektiven Endzeitstimmung, die der des Mittelalters gar nicht so unähnlich zu sein scheint. Das Manuskript passt perfekt in eine Zeit, in der Menschen wie ich, wenn auch nur für ein paar Sommertage, nach Ablenkung suchen von all den bedrohlichen Entwicklungen, die uns im Herbst wieder unentfliehbar ins Bewusstsein treten werden. Die eine Pause von der Schwere des Lebens machen möchten, die unsere Wahrnehmung sonst so akut in Besitz nimmt.

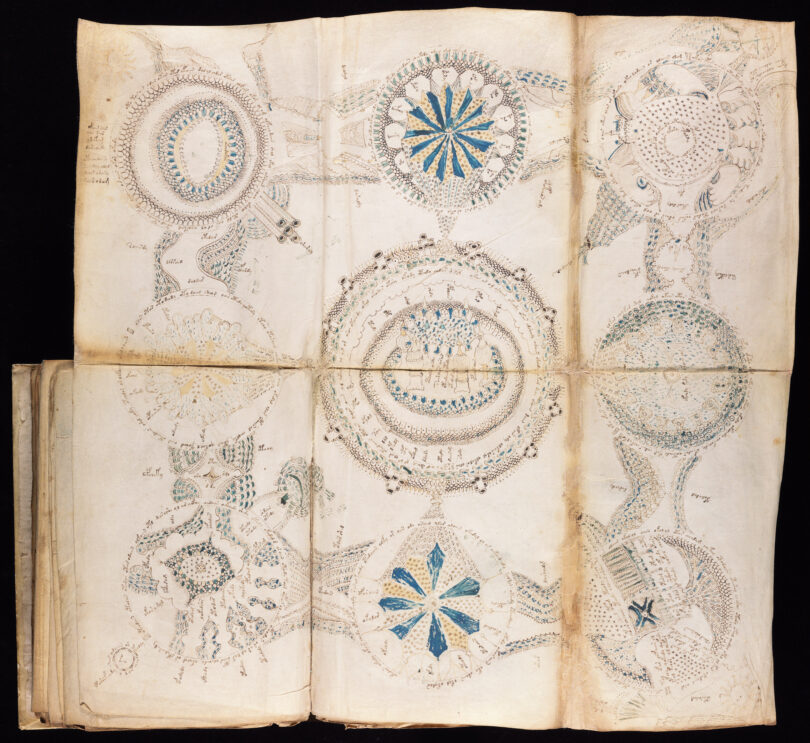

Eine Theorie, die in vielen Diskussionen um das Voynich-Manuskript immer wieder geäußert wird, besagt, dass es sich um das Werk einer Person handele, die sich den astrologischen und alchemistischen Wunschglauben ihrer Zeit vergolden lassen wollte. Immerhin stammt das Manuskript aus einem Jahrhundert, in dem jemand wie der Mathematiker John Dee an europäischen Königshöfen eine ganze Karriere auf der Behauptung aufbaute, mit den Engeln sprechen zu können. Nach heutigem Wissensstand spricht vieles für diese Theorie. Aber könnte das Manuskript nicht auch von einer Person erschaffen worden sein, die einen Großteil ihres Lebens dafür aufwendete, etwas besonders Schönes, etwas besonders Geheimnisvolles zu kreieren, ob sie nun glaubte, mit übersinnlichen Entitäten in Kontakt zu stehen oder nicht? Von einer Person, die mithilfe eines ästhetischen Objekts Menschen dazu bringen wollte, sich mit sich und ihrer Welt auseinanderzusetzen? Vielleicht handelt es sich bei dem Voynich-Manuskript vor allem um eines: um ziemlich gute Kunst