Im Fadenkreuz

Mit vereinten Kräften stemmt sich die Ukraine gegen die Zerstörung ihres Kulturerbes. Wir haben Geschichten aus Kiew und Berlin, Genf und Lwiw gesammelt

Von

04.05.2022

/

Erschienen in

WELTKUNST Nr. 198

Eine der Welterbestätten in der Ukraine, zu der World Heritage Watch über eine NGO vor Ort seit Jahren Kontakt hält, ist die Sophienkathedrale in Kiew. Sie stammt aus dem 11. Jahrhundert, in ihrem mächtigen Innenraum sind kostbare Mosaike und 3000 Quadratmeter Fresken aus dem Mittelalter erhalten. Die Kathedrale ist von einem Komplex kirchlicher Bauten aus dem 18. Jahrhundert umgeben, das gesamte Ensemble einschließlich seiner sechs Museen ist seit 1990 als Unesco-Welterbe anerkannt. Eine der Wächterinnen über dieses historisch-geistige Zentrum ist Olena Yasynetska. Die Leiterin internationale Zusammenarbeit der St. Sophia National Conservation Area erzählt, wie schwierig es ist, dieses Welterbe zu schützen. Die kostbarsten Teile seien die Architektur selbst einschließlich der mir ihr fest verbundenen Kunstwerke, die ließen sich natürlich nicht in Sicherheit bringen. „In Friedenszeiten haben wir sogar die Lautstärke bei Konzerten überwacht, die auf dem benachbarten Sophienplatz stattfanden“, berichtet sie, „um die Vibration der Wände auf akzeptablem Niveau zu halten.“ In den ersten Tagen des Krieges hätten sie Informationen erhalten, die russische Armee wolle die Zentrale des Inlandsgeheimdienstes der Ukraine bombardieren, die nur eine Straße weiter liegt. Dies hätte auch der Kathedrale vermutlich schweren Schaden zugefügt. Die Gefahr ist noch keinesfalls gebannt, auch wenn dieser Angriff ausblieb und der Versuch der russischen Armee, Kiew einzukreisen und zu erobern, vorerst gescheitert ist. „Die Sophienkathedrale ist der Kern und das Herz unseres Staates und unserer Geschichte“, sagt Yasynetska, „ein mächtiges Symbol für jeden Ukrainer.“ Auch Stephan Dömpke betont, dass die Sophienkathedrale und die Vergangenheit Kiews als Hauptstadt des christianisierten altrussischen Reiches in Putins imperialer Geschichtsauffassung, die seinen Krieg ideologisch untermauert, eine zentrale Rolle spiele. Dass die Kathedrale ebenso wie das berühmte Kiewer Höhlenkloster zur Ukraine gehört und nicht zu Russland, sei ein Stachel in Putins Fleisch.

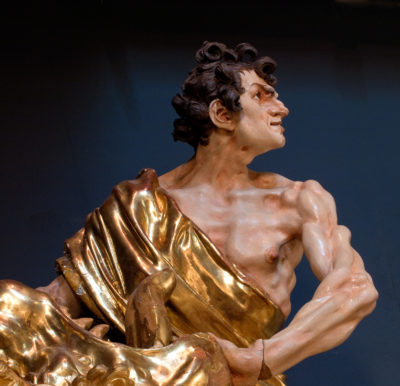

Die Bilder von mit Sandsäcken geschützten Monumenten, von verrammelten Kirchenfenstern und verhüllten Fassaden in Odessa, Kiew oder Lwiw gingen mittlerweile um die Welt. Im westukrainischen Lwiw, dessen historisches Zentrum mit seinen Barockkirchen und Prachtbauten aus der Habsburger Zeit des 19. Jahrhunderts als Unesco-Welterbe anerkannt ist, hat die Fotografin Elena Subach diesen Prozess dokumentiert. Im Hauptberuf ist sie Kuratorin in der Nationalgalerie in Lwiw, einem der größten Museen der Ukraine. Vor dem Krieg hat sie Ausstellungen zeitgenössischer Künstlerinnen und Künstler organisiert und war mit der Digitalisierung der Bestände befasst. Sie schildert eindringlich, wie schwierig das Leben in der 730.000-Einwohner-Stadt seit Kriegsausbruch geworden ist, in dem sich nun zusätzlich im Schnitt 200 000 Flüchtlinge aus dem ganzen Land befinden, die hier stranden oder weiter nach Mitteleuropa ziehen. Viele ihrer Kollegen, auch sie selbst, haben Menschen bei sich zu Hause aufgenommen. Dazu kommt der tägliche Bombenalarm, der sie ständig zwinge, die Arbeit zu unterbrechen, um die Schutzräume aufzusuchen. „Lwiw ist im Grunde ein Freilichtmuseum“, sagt sie. „Das gefährdet die Stadt umso mehr.“ Ein Schatz der Westukraine von höchstem kunsthistorischen Wert ist das Werk des Barockbildhauers Johann Georg Pinsel. Die meisten seiner ausdrucksvollen Skulpturen befinden sich in Lwiw. Seit Kriegsbeginn sind die Mitarbeitenden der Lwiwer Museen damit beschäftigt, diese und andere bedeutende Werke an sichere Orte zu bringen. Wohin genau, darf Elena Subach aus Sicherheitsgründen nicht sagen.

Wie unermüdlich sich die Menschen in der Ukraine dafür einsetzen, ihr Kulturgut zu schützen, beeindruckt auch Christina Haak, stellvertretende Generaldirektorin der Staatlichen Museen zu Berlin. Es sind im Wesentlichen Frauen, die diese Arbeit machen, erzählt Haak von ihren Kontakten in die Ukraine, denn die Männer seien überwiegend im Kampfgeschehen eingesetzt. Wie Stephan Dömpke mit seiner Hilfsaktion haben auch die Berliner Museen Verpackungsmaterial gespendet, „vor allem aus dem Restaurierungsbereich“, so Haak, also Luftpolsterfolie, Notfallbesteck, säurefreies Papier. Erste Lieferungen seien mittlerweile angekommen. „Die größeren Museen in der Ukraine sind ähnlich organisiert wie hier, die haben Keller und Depots im Haus, und sie versuchen, das bewegliche Gut aus den oberen Stockwerken dort zu schützen. Sie haben aber auch Außendepots. Und zum Beispiel in Kiew sind die genauso wie bei uns am Stadtrand.“ An diese Außendepots würden sich die ukrainischen Kolleginnen und Kollegen oft gar nicht mehr herantrauen – wegen der Gefahr für Leib und Leben und auch aus Angst um die Werke. Würde man die Depots aufsuchen, würde man „den Russen deutlich machen, wo die Depots sind. Wir müssen ja zur Kenntnis nehmen, dass es keine Skrupel gibt, Kulturstätten anzugreifen und zu zerstören. Deshalb sagen die Kolleginnen, vielleicht ist es besser, die Werke bleiben dort versteckt.“

Zu der Hilfe, die die Berliner Museen und ebenso die Stiftung Preußischer Kulturbesitz leisten, gehört auch die Unterstützung ukrainischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die das Land verlassen haben. Die Ernst von Siemens Kunststiftung hat dafür zwei Millionen Euro zur Verfügung gestellt, ein Teil des Geldes soll dabei russischen Exilanten zugutekommen. Ein weiterer wichtiger Hilfebereich ist die Sicherung der Dokumentationen zu den Werken. Die digitalen Bestandsdaten, die es in den großen ukrainischen Museen schon gibt, werden auf sichere Clouds überführt, die beiden großen Berliner Institutionen stellen dafür die Server zur Verfügung. Es geht darum, die Informationen zu erhalten – auch um später Verluste, etwa durch Plünderungen, dokumentieren zu können. Wie wichtig das Wissen ist, zeigt sich immer dann, wenn es verloren geht oder gezielt vernichtet wird. Hermann Parzinger, Generaldirektor der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, wurde in eine Emergency Group berufen, die sich gemeinsam mit der Unesco mit dem Schutz des Kulturerbes in diesem Krieg befasst. Parzinger berichtet von der Zerstörung eines Archivs in Tschernihiw, in dem sich Tausende Akten zu den Gräueltaten aus der Stalin-Ära befunden hatten. „Die sind verbrannt“, erzählt er. „Bei solchen Vorfällen liegt die Frage nahe, ob das nicht ein gezieltes Vorgehen der russischen Seite war.“ Er macht sich im Moment vor allem Sorgen um Odessa, diese „Perle am Schwarzen Meer“, wie er schwärmt. Von Land sei die Stadt zwar schwer einzunehmen, dennoch drohe Gefahr, weil sich derzeit das Kampfgeschehen in den Süden und Osten der Ukraine verlagere.