Die Zeit der Verluste

Der junge israelische Künstler Navot Miller malt alltägliche Szenen von erlöster Farbigkeit. Ihre selbstvergessene Schönheit und unterschwellige Trauer könnten nicht besser in unsere Zeit passen. Für die Folge 12 seiner Kolumne „Was mich berührt“ hat Daniel Schreiber ihn in seinem Berliner Atelier besucht

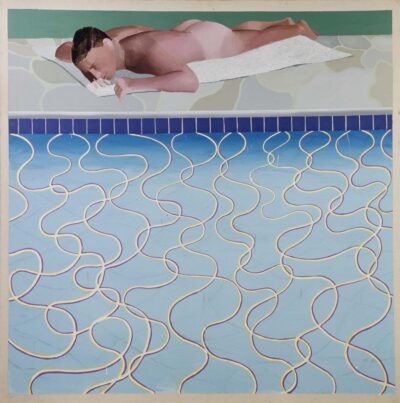

ShareWenn er malt, zieht Miller schwarze oder weiße Hosen und Sweater an, auf denen er seine Pinsel abwischt. Dabei ergeben sich überraschend modisch wirkende Designs, die man gerne irgendwo kaufen würde. Auch wenn man mit ihm redet, bekommt man immer wieder das Gefühl, dass ihm eine besondere Leichtigkeit zu eigen ist, etwas, das man auf Italienisch sprezzatura nennt, eine Unangestrengtheit, die darüber hinwegtäuschen kann, wie intensiv sein Arbeitsprozess ist. Im Grunde beginnt dieser schon im Erleben der Szenen, die er malt. Viele seiner Werkgruppen entstehen auf Reisen, etwa nach Mexiko, Italien und Portugal. Häufig lernt er dort Männer kennen, schläft mit ihnen, freundet sich mit ihnen an. Er möchte seine Erlebnisse festhalten und porträtieren. Er macht Fotos und Videos mit dem Smartphone und speichert diese, um sich beim Malen darauf beziehen zu können. Wenn er eine Erinnerung findet, die er malen möchte, skizziert er mithilfe dieser Fotos die Umrisse einer Szene mit ihren Figuren, Landschaften oder Interieurs mit einem Ölpastellstift auf der Leinwand. In einem intuitiven Prozess, der immer auch etwas Aleatorisches zu haben scheint, weist er den Flächen ihre Farben zu. Häufig arbeitet er mit den Primärfarben Rot, Gelb und Blau, wie man sie auch von Kinderspielzeug kennt. Ansonsten mischt er die Ölfarben mit Pigmenten, so lange, bis er genau den Rosa-, Grün- oder Gelbton gefunden hat, der dem Nachhall seiner Erinnerung entspricht. Seine Präferenz für bestimmte Farbkombinationen verändert sich und spiegelt oft Stimmungen wider, die er in einzelnen Lebensphasen hat. Seine Bilder ergeben im Laufe der Zeit so etwas wie ein visuell-atmosphärisches Tagebuch, meistens zeigen sie an irgendeiner Stelle auch einen gemalten Zeitstempel in hebräischer Schrift.

Gerade malt er an seinem neuesten Bild. Es wird „Nadav, mein Lieber, in Limankia“ heißen und zeigt seinen besten Freund, am Strand, wie er sich die Badehose zubindet, bevor er ins Wasser geht. Der hellgelbe Himmel, der ultramarinblaue Farbblock des Wassers, das Rosa, Zitronengelb und Schwarz von Handtüchern und Strand, die solitäre Figur – alles strahlt große Vertrautheit und Nähe aus, lässt aber auch eine Ahnung von Einsamkeit, Sehnsucht und endzeitlichen Gefühlen zu. Es ist paradigmatisch für diese Bilder, in denen Freunde, Lover und Fremde auftreten, in denen jedoch genau genommen nichts passiert. Diese Bilder, die die Szenen vor und nach bestimmten Ereignissen einfangen. Die vollkommen ernst und leicht zugleich die Zwischentöne menschlicher Erfahrung zum Ausdruck bringen. Die man nicht mehr vergisst.

Miller und ich unterhalten uns über die Szene, die diesem Bild zugrunde liegt. Er zeigt mir das Foto, auf das es sich bezieht. Im Gegensatz zu dem, was gerade auf der Leinwand entsteht, wirkt es seltsam banal, fast unauthentisch. Doch irgendwann kommt unser Gespräch wieder auf die jetzige politische Situation zurück, die von diesem autobiografischen Projekt, diesem Rückblick auf „The Good Years“ vielleicht auch gar nicht zu trennen ist. In gewisser Hinsicht entwickeln Millers Arbeiten eine Gegenwelt zu dem Hass, der sich derzeit wieder überall aufbaut und auf erschreckendste Weise entlädt. Er kennt diesen Hass natürlich. Es gibt ihn überall, auch wenn wir das nicht wahrhaben wollen, im Nahen Osten ebenso wie in Berlin, Stockholm, London, Amsterdam oder Paris. Wenn du Menschen aus einer bestimmten Gruppe hasst, sagt Miller, dann hasst du auch Menschen anderer Gruppen. Wenn du Schwarze hasst, hasst du auch Schwule, hasst du auch Juden. Das erlebe er täglich.

Millers Werk hält an dem Leben jenseits des Hasses fest. Die Menschen in seinen Arbeiten führen unzensierte Leben, egal woher sie kommen, ein Leben in Freiheit, ein Leben wie er, an den Intersektionen verschiedener Gegenwarten und Herkünfte, an den Intersektionen verschiedenster Identitäten, an denen Dinge wie Hautfarbe, Geschlecht, religiöse und sexuelle Identität nicht mehr von Belang sind. In gewisser Hinsicht fangen sie den Zeitgeist der vergangenen Jahre ein, einen Zeitgeist, von dem man nicht weiß, ob er diese Zeit der Verluste, die wir gerade durchleben, überleben wird. Von dem man nicht weiß, ob er die Bestrebungen politischer Akteure, die immer stärker die Zeit zurückdrehen, überhaupt überstehen kann. Wenn man sich Millers Bilder anschaut und sich ihren flüchtigen, schönen und berührenden Alltagsszenen überlässt, kann man sich kaum vorstellen, dass so etwas geschehen kann. Doch in all ihrer Leichtigkeit ist immer auch schon ein gewisses Verlustgefühl, ein greifbarer Moment der Trauer angelegt. Sie zeigen auf, was wir zu verlieren haben.

Service

Ausstellung und Buch

Navot Millers Ausstellung „The Good Years” eröffnet am 18.11. in der Carl Freedman Gallery in Margate, Kent. Seine malerische Intervention „Lago di Homo“ ist bis zum September nächsten Jahres im C/O Berlin zu sehen. Seine Arbeiten sind auch Teil der Ausstellung „Who’s Afraid of Stardust. Positionen queerer Gegenwartskunst“ in der Kunsthalle Nürnberg, die bis Februar nächsten Jahres läuft.

Daniel Schreibers Buch „Die Zeit der Verluste“ erscheint am 20.11. im Verlag Hanser Berlin. Das Cover des Buches zeigt ein Motiv von Miller.