Mit vereinter Kraft

Die Kunsthalle Bremen feiert, denn der Kunstverein, der das Museum bis heute trägt, besteht seit 200 Jahren. Eine spektakuläre Ausstellung erzählt, wie die Hansestadt zum Vorposten des Impressionismus wurde

Von

04.10.2023

/

Erschienen in

WELTKUNST Nr. 218

Der 1866 geborene Kunsthistoriker, Sohn eines Bremer Bürgermeisters, war seit 1899 als erster wissenschaftlicher Mitarbeiter der Kunsthalle angestellt. Schon 1905 avanciert er zum Direktor. Diese Karriere beruhte nicht zuletzt auf Paulis enger Verbundenheit mit Sammlern wie Heymel oder Biermann. Sie wurden von dem Verfechter der zeitgenössischen Moderne ermuntert, „ihre Kollektionen planvoll nach künstlerischen Gesichtspunkten auszubauen“. Das berichtet 1909 die Zeitschrift Der Cicerone anlässlich einer „Leih-Ausstellung aus bremischem Privatbesitz“, und der Rezensent zog überrascht eine Erfolgsbilanz: „Man wusste nicht, dass so viel Gutes und Bestes in bremischen Privatbesitz übergegangen war, und man war erstaunt, in welchem Umfange diese Ausstellung den Galeriebesitz variierte und ergänzte.“

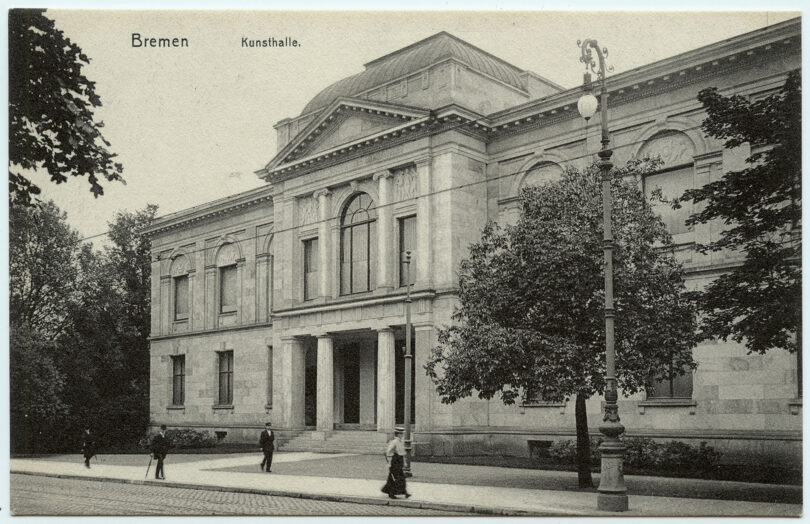

Öffentlich musste der Kunsthallendirektor immer wieder dafür werben, das Museum neu auszurichten und sich bei Ankäufen auf die deutsche und französische Moderne zu konzentrieren. Hinter den Kulissen spannte Pauli „seine“ Sammler ein. Biermann erwarb Courbet, Liebermann, Trübner – und versicherte 1907 schriftlich, dass er „bei dem, was ich jetzt kaufe, stets nur an die Kunsthalle denke“. Seine Sammlung wollte er dem Kunstverein vermachen, das war in Bremen mittlerweile gute Tradition. Bereits den Gründern war es 1823 darum gegangen, auf der Grundlage privater Kollektionen eine öffentliche Kunstsammlung in Bremen aufzubauen, für die der Senat kein Geld erübrigen mochte. Der Verein, damals noch auf einen Zirkel von fünfzig Mitgliedern beschränkt, vergab kurzerhand Anteilsscheine – also „Aktien“. Danach gehörte es unter den vermögenden Sammlern zum guten Ton, mit Vermächtnissen den Bestand der 1849 eröffneten Kunsthalle aufzustocken. Für Bremens legendären Ruf sorgte als Vereinsgründer der Senator Hieronymus Klugkist, nach dessen Tod 1851 das Museum eine gewaltige grafische Sammlung erhielt, darunter von Albrecht Dürer rund vierzig Zeichnungen und Aquarelle sowie nahezu die gesamte Druckgrafik.

Mit einer Vielzahl oft disparater Nachlässe sah sich ein halbes Jahrhundert später Pauli als erster wissenschaftlicher Museumsleiter konfrontiert – und mit Arthur Fitger. Der Bremer Kunstpapst sorgte im Anstellungsvertrag des Kunsthistorikers für einen Passus, „dass der Neue Herr nicht einer extremen Richtung huldige“. Und Fitger schlug gleich 1899 bei Paulis erster Ausstellung zu. Kaum waren in der Kunsthalle Gemälde von Paula Modersohn-Becker zu sehen, erschien in der Weser-Zeitung Fitgers Schmähkritik: „Für diese Arbeiten reicht der Wörterschatz einer reinlichen Sprache nicht aus.“ Am folgenden Morgen holte die Worpsweder Malerin ihre Bilder ab und nahm den nächsten Zug nach Paris.

Über die gängigen Kunstauffassungen konnte sich Pauli nicht einfach hinwegsetzen. So war es eine wichtige Unterstützung, in Heymel einen finanziell unabhängigen Geistesverwandten an seiner Seite zu wissen. Der Connaisseur erwarb für sich selbst, von keiner Ankaufskommission gebremst, als einer der ersten in Deutschland van Gogh und Picasso. Mit einer Reihe von Schenkungen unterstützte der Sammler die vom Kunsthallendirektor neu eingeschlagene Richtung. Zum Auftakt wählte Heymel 1904 ein Pastell von Edgar Degas, den Pauli neben Monet, Renoir und Sisley zwei Jahre zuvor erstmals in Bremen gezeigt hatte. Der Anlass der „Internationalen Kunst-Ausstellung“ von 1902 war die Eröffnung des Erweiterungsbaus, der zugleich den Abschied von der bei Sammlern populären Düsseldorfer Malerschule einläuten sollte. Dem Kunstvereinsvorsitzenden Carl Schütte, einem Ölimporteur, der mit 200.000 Mark fast die Hälfte der Baukosten übernahm, gestand Pauli erst Jahre später seinen museumspolitischen Schachzug.

Für den Neubau setzte der Mäzen einen Entwurf durch, der zwar auf historistischen Pomp verzichtete, aber auch jeden Anklang an Jugendstil oder gar Reformarchitektur sorgsam vermied. Angesichts dieser gediegen konservativen Haltung wog 1908 Schüttes Beteiligung am Ankauf von Manets „Bildnis des Zacharie Astruc“ für 21.000 Mark umso schwerer. Das Porträt des Pariser Avantgarde-Intellektuellen entsprach nicht seinem Kunstgeschmack, doch der Kaufmann vertraute auf Paulis Urteil. Schütte zeichnete einen Scheck auf die Zukunft: für eine Galerie der Moderne.

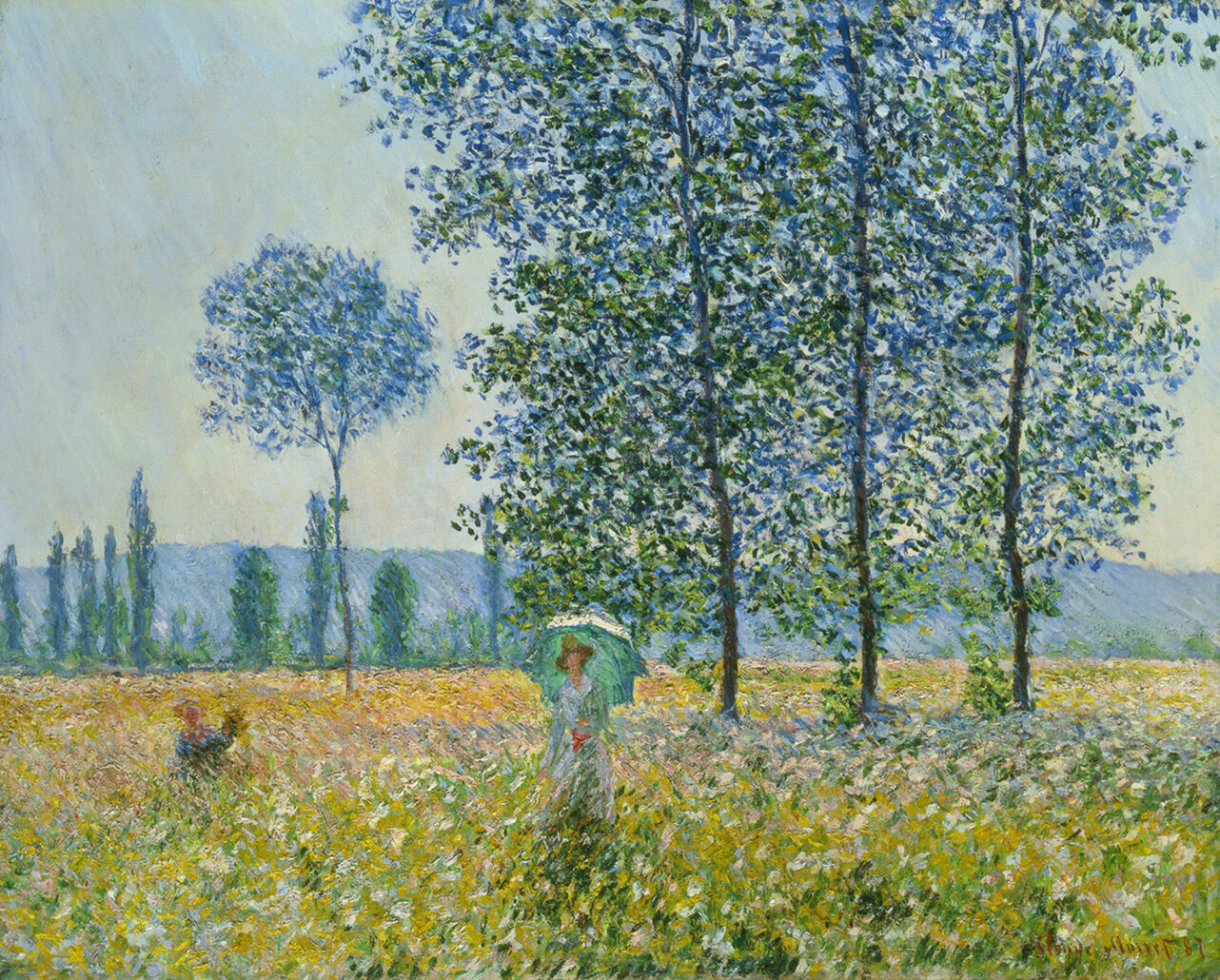

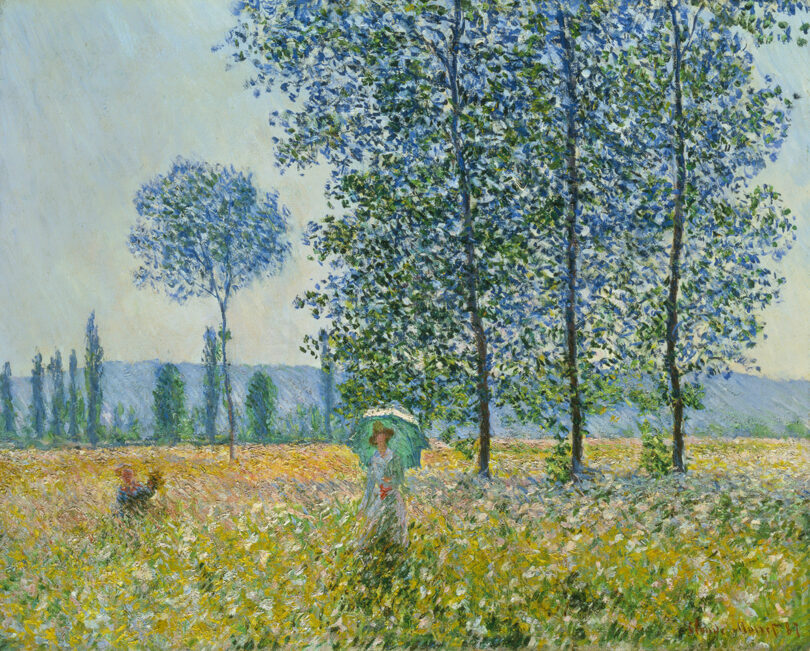

Dieses Projekt war in der Kunsthalle nach kaum mehr als einem Jahrzehnt bereits realisiert, oft glänzender und durchweg pointierter als in den ebenfalls auf die Moderne ausgerichteten Museen in Hamburg, Frankfurt, Weimar oder Krefeld. Selbst Berlin geriet ins Hintertreffen, nachdem Hugo von Tschudi – als Museumsmann das Vorbild für Pauli – die Nationalgalerie verließ, weil Kaiser Wilhelm II. höchstselbst gegen seine Ankäufe impressionistischer Kunst vom Leder zog. Bremen aber erhielt 1913 von Karl Scheffler, dem Chefredakteur der Zeitschrift Kunst und Künstler, eine Art Ritterschlag: „Obwohl dem Hundert der seit 1900 erworbenen deutschen Bilder nur 16 französische und im ganzen nur 25 Bilder von Ausländern gegenüberstehen, scheint es, als werde die Galerie vollkommen von Monet, Manet, Liebermann, Trübner, Schuch, Renoir, Courbet, Leibl und anderen Talenten beherrscht.“

Mit der auf Meisterwerke der französischen Malerei konzentrierten Schau „Geburtstagsgäste“ rollt die Kunsthalle jetzt dieses große Kapitel ihrer Geschichte auf. Dorothee Hansen, Kuratorin der Ausstellung und stellvertretende Direktorin des Hauses, bringt den eigenen Bestand mit erlesenen Leihgaben zusammen. In der Abfolge der Bilder entsteht ein Panorama jener Bremer Sammlerkultur, die sich – von Pauli angeregt und orchestriert – in nur einem Jahrzehnt fast schlagartig entwickelte.

Bei Johann Georg Wolde und seiner Frau Adele weckte Pauli das Interesse an moderner Kunst durch ein geschicktes Arrangement: Er schanzte Max Liebermann, nebenbei auch Deutschlands bestsortierter Degas-Sammler, den Auftrag für ein Porträt der Bankiersgattin zu. Der Berliner Maler erkannte die Absicht des Bremer Museumsdirektors und bedankte sich mit der Bemerkung „ein gut placirtes Bild macht Junge“. Tatsächlich begann das Ehepaar, eigenständig Kunst zu sammeln. Nach dem Tod ihres Mannes kaufte Adele Wolde aus einer von Pauli kuratierten Ausstellung für 60.000 Mark Cézannes Landschaft „Le Jas de Bouffan“. Das Gemälde, heute in der Sankt Petersburger Eremitage, gelangte allerdings nicht als Vermächtnis in den Besitz der Kunsthalle – die Zeiten waren nicht mehr danach. Weltkrieg und Inflation machten die traditionelle Form Bremer Mäzenatentums zunichte.

Auch die Sammlung von Leopold Biermann, im Sinne Paulis „im Einvernehmen mit der Kunsthalle und auf Basis gleicher Kunstanschauung gebildet“, zerstreute sich in alle Winde. Wie viele andere Tabak- oder Ölimporteure geriet Biermanns Firma mit dem Verlust der Handelsflotte nach 1918 in wirtschaftlich schweres Fahrwasser. In seinem Testament, ursprünglich zugunsten des Kunstvereins abgefasst, berücksichtigte der 1922 gestorbene Mäzen nur noch seine Witwe. Die schrittweisen Änderungen in dem noch heute im Amtsgericht Bremen hinterlegten Schriftstück hat Dorothee Hansen erstmals nachverfolgt. Viele solcher neuen Recherchen – ebenso akribisch wie spannend – sind im Katalog dokumentiert. Und erstmals werden in dem exzellenten Buch die Sammlungen von Heymel, Biermann, den Woldes und einigen anderen Bremer Kunsthallen-Unterstützern rekonstruiert.