Mit vereinter Kraft

Die Kunsthalle Bremen feiert, denn der Kunstverein, der das Museum bis heute trägt, besteht seit 200 Jahren. Eine spektakuläre Ausstellung erzählt, wie die Hansestadt zum Vorposten des Impressionismus wurde

Von

04.10.2023

/

Erschienen in

WELTKUNST Nr. 218

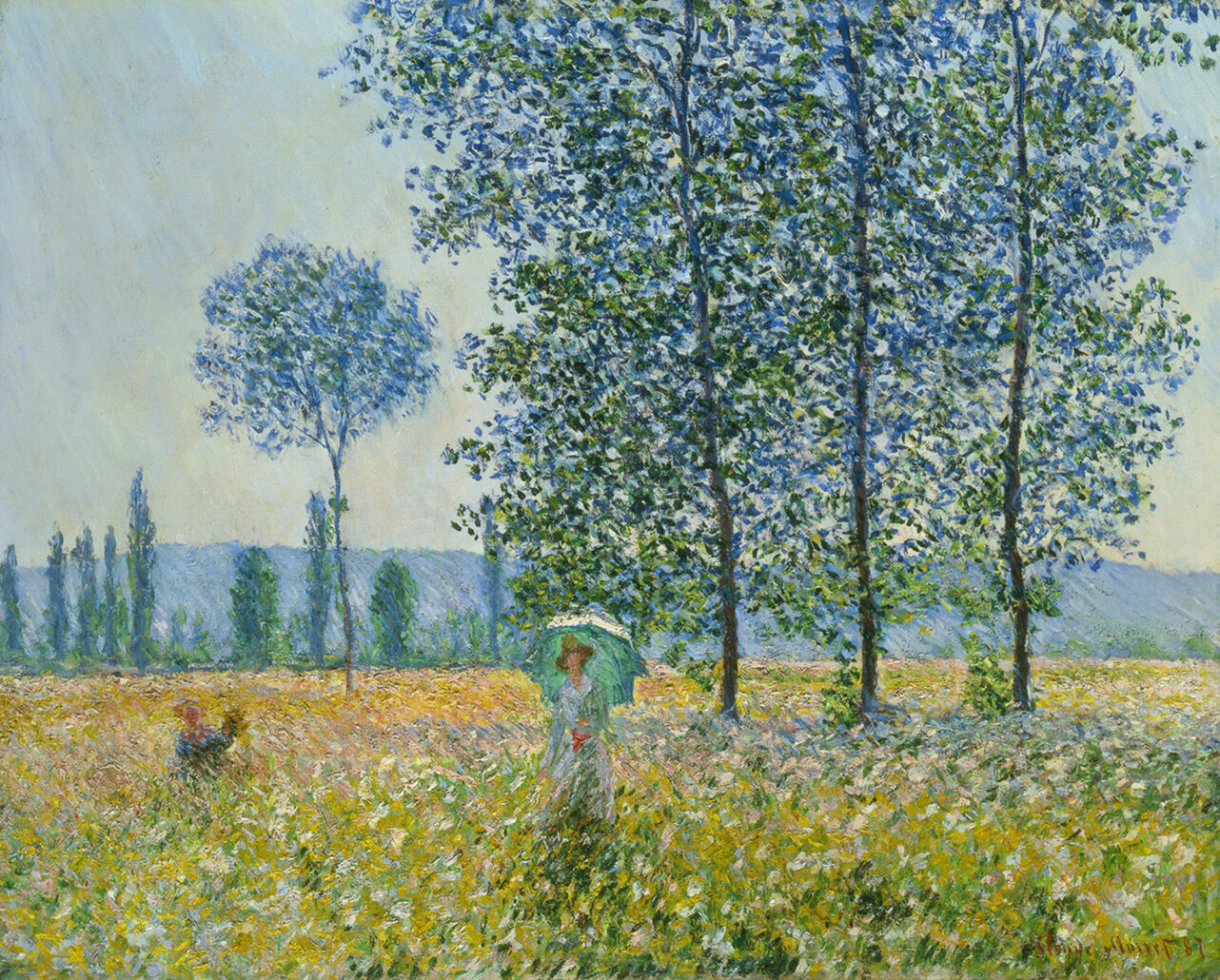

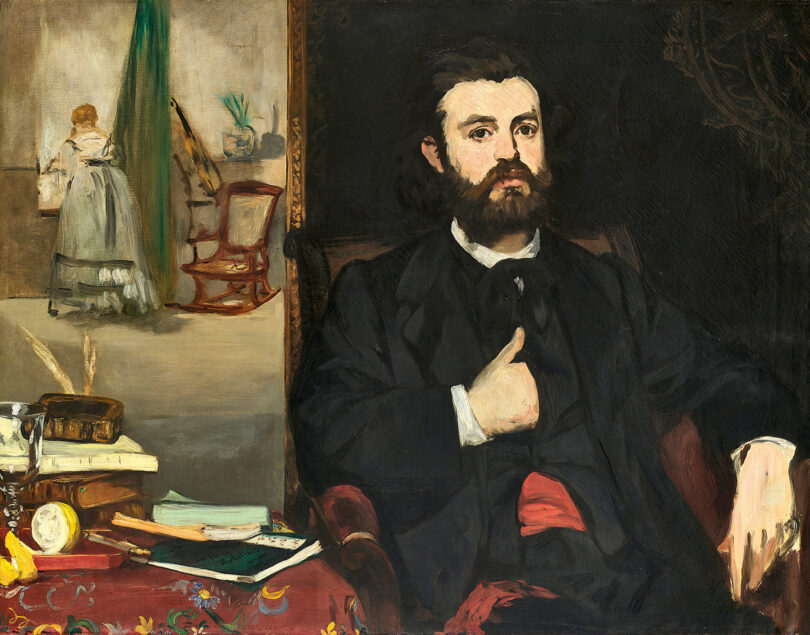

Vor allem aber lässt die Kuratorin die originalen Bilder sprechen: „Wir haben das Glück, aus Biermanns einstigem Besitz Renoirs großes Stillleben aus Winterthur ausleihen zu können. Wenn es neben unserem Manet und unserem Monet hängt, sehen wir, dass die Gemälde genau zusammenpassen, dass das als eine Museumswand gedacht war.“ So dokumentieren die Kunstwerke, wie eng in dem ertragreichen Jahrzehnt nach 1900 in Bremen der Austausch zwischen Kunstverein, Museum und Sammlern war.

Der umtriebige Alfred Walter Heymel, seit 1907 im Vorstand des Kunstvereins, arbeitete sogar selbst für das Kupferstichkabinett. Als die Kunsthalle seine überwältigende, nahezu komplette Kollektion der Lithografien Toulouse-Lautrecs ausstellte, verfasste der Sammler mit dem Katalog das erste systematische Werkverzeichnis. Aber auch dieser reiche Erbe geriet nach Fehlspekulationen in finanzielle Turbulenzen. Heymel musste seine Ankäufe einschränken, er pflegte deshalb umso intensiver sein europäisches Netzwerk von Galeristen, Kritikern und Kunstliebhabern. Mit ihrer Pionierarbeit der Bestandsaufnahme weist Dorothee Hansen auf ein weiteres Desiderat der Provenienzforschung hin: „Wir haben im Deutschen Literaturarchiv in Marbach recherchiert, da liegen 2000 Briefe von Heymel und 3500 von internationalen oder vor allem deutschen Zeitgenossen, ein hochinteressanter Fundus, der noch lange nicht für die Kunstgeschichte ausgewertet ist.“

In seinen Briefen und auf Reisen führte Heymel fort, was 1903 in Bremen mit der Goldenen Wolke begonnen hatte: In dem von Pauli, dessen Frau Magda und Heymel betriebenen Salon wurden Dichter und Philosophen eingeladen, Lektüreabende und Diners veranstaltet. Das ging weit hinaus über die Anfänge des Kunstvereins, wie sie der Vorsitzende H. H. Meier 1902 in einem fast wehmütigen Bericht als „eine Zeit friedlichen und glücklichen Genießens im kleinen Kreise gleichgesinnter Männer“ beschrieben hatte. Magda Pauli dagegen erinnerte sich später, „dass der Geist der Goldenen Wolke von Stunde zu Stunde mehr über uns kam. Das Gespräch war flimmernd, hüpfte hin und her mit seinen Lichtern und Schatten. Da fiel der Name van Gogh, und die Leidenschaft unseres bremischen Eifers für seine Bilder entfachte sich neu.“

Diese gemeinschaftlich gehegte Passion führte 1911 zum öffentlichen Streit. Pauli hatte für 30.000 Mark van Goghs „Mohnfeld“ angekauft, ein einstiger Mitstreiter quittierte das mit einem erbitterten „Mahnwort an den Kunstverein“ in der Lokalzeitung: 50.000 Mark für Monets „Camille“ mochte Carl Vinnen noch akzeptieren, nun aber zieht das einstige Vorstandsmitglied, selber Künstler, gegen die „Preistreiberei französischer Bilder“ zu Felde. Durch die „große Invasion französischer Kunst“, so die Polemik des kaufmännisch geschulten Reederssohns, werde dem deutschen Kunstmarkt Geld entzogen – auf Kosten der jungen, förderungsbedürftigen Talente. Nationalistische Kreise griffen Vinnens Kritik auf, und der „Bremer Kunststreit“ wurde rasch deutschlandweit geführt mit Protestschreiben, Gegen-Resolutionen und Solidaritätsadressen.

Van Goghs „Mohnfeld“, ein Blickfang in der Jubiläumsschau, verwandelte die Kunsthalle in einen Ort der Auseinandersetzung, weit über ästhetische Fragen hinaus. Bei den publizistischen Kämpfen, aber auch in der politischen Debatte über eine parlamentarische „Aufsicht“ für Museumsankäufe behielt Pauli die Oberhand. Glücklicherweise, bilanziert Dorothee Hansen, denn „er sieht die Kunsthalle nicht als ein Museum an, das dafür da ist, Künstler zu alimentieren, sondern das Museum ist dafür da, herausragende Meisterwerke zu kaufen, um sie zu einer zeitunabhängigen Mustersammlung der bildenden Kunst zu machen“.

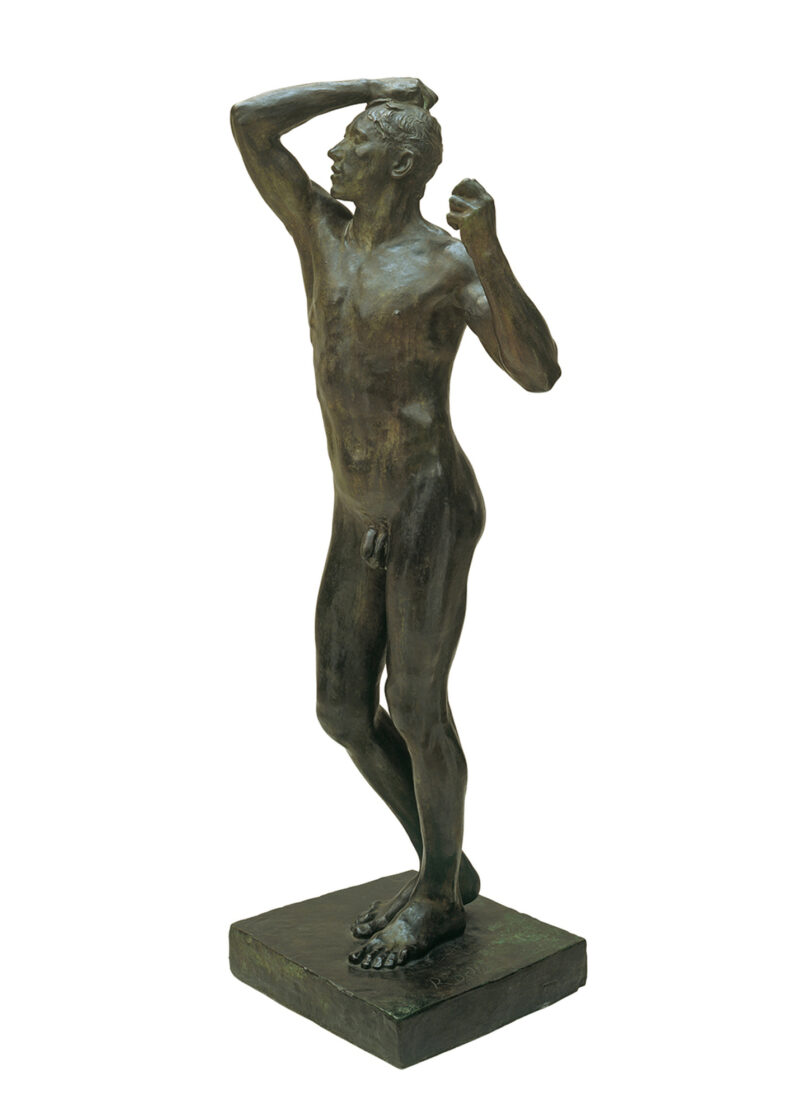

Seine Strategie für eine „Galerie der Besten“ hatte Pauli schon zu Beginn des Streits offengelegt und in der Zeitschrift Kunst und Künstler erklärt: „Die einzige Rücksicht, die bei ihrer Zusammensetzung maßgebend sein darf, ist die Rücksicht auf die Qualität, den Anregungswert des Kunstwerkes. Man geize in der Galerie mit der Wandfläche, nicht mit dem Gelde für Erwerbungen.“ Mit der Auswahl der „Geburtstagsgäste“ führt die Kunsthalle nicht nur Paulis Kampf um die Moderne sowie den Kunstverstand Bremer Sammler vor Augen. Daneben dokumentieren exquisite Leihgaben aus Frankfurt, Krefeld, Stuttgart, Wuppertal, Berlin, Dresden oder Weimar, wie auch in diesen Städten um 1900 Sammlungskustoden oder Mäzene französische Meisterwerke für die Museen erwarben.

Pauli wechselte 1914 an die Hamburger Kunsthalle, wo er seine Arbeit für die Moderne fortsetzte. Seine größte Lebensleistung aber war das Wirken in seiner Heimatstadt. Die Kunsthalle Bremen blieb ein besonderes Museum. Visionäre Direktoren wie Emil Waldmann, Günter Busch, Wulf Herzogenrath bis zum heutigen Hausherrn Christoph Grunenberg erweiterten wie Pauli die Sammlung auf charaktervolle, jeweils ganz eigene Weise. Und immer mit dabei: die engagierten Bremer Bürger im Kunstverein.

Service

Austellung

„Geburtstagsgäste. Monet bis van Gogh“

Kunsthalle Bremen

7. Oktober bis 18. Februar 2024

Der Katalog erscheint im Wienand Verlag