„Natürlich wird mit NFT spekuliert“

Als digitale Eigentumszertifikate sind Non-Fungible Tokens, kurz NFT, gerade der große Renner am Kunstmarkt. Gehört der Kryptokunst die Zukunft?

Von

31.01.2022

/

Erschienen in

WELTKUNST Nr. 195

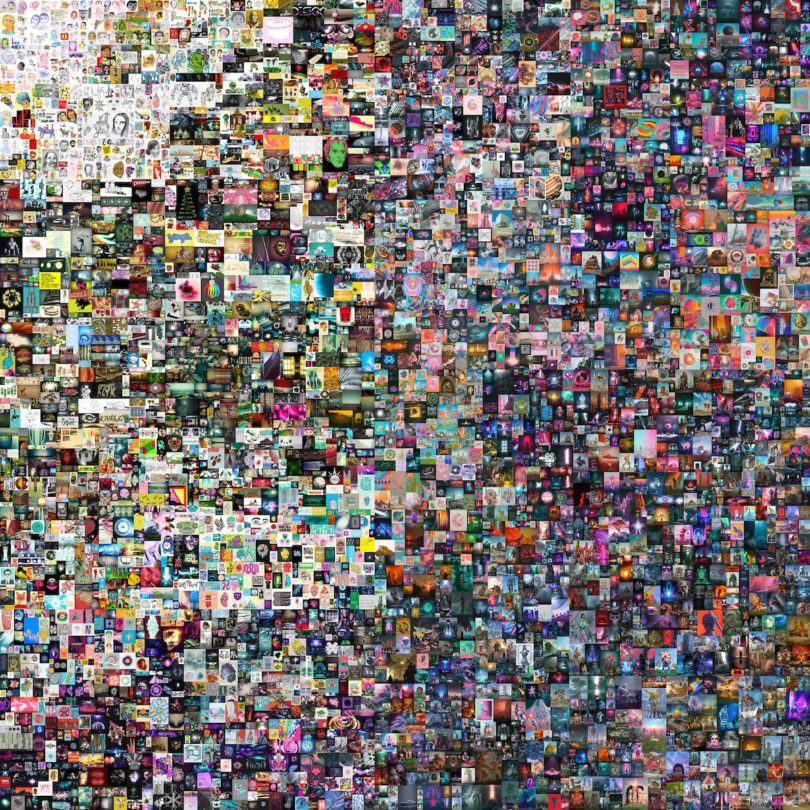

Reichert Diese Aussage ist mittlerweile von Dirk Boll, dem Präsidenten von Christie’s für Europa, den Mittleren Osten und Afrika, korrigiert: Auch die Käuferkommission wurde in Kryptowährung bezahlt. Christie’s hat eine Wallet eröffnet. Da landete der Anteil. Und dann hat eine Mitarbeiterin, die sich gut auskennt mit der Blockchain, genau auf den Moment gewartet, wo sich der Anteil günstig in Dollar zurückübersetzen lässt.

Eisenbeis Die ursprüngliche Ankündigung stieß auf großen Widerwillen in der Szene. Das war ja eine reine Onlineauktion, die über 14 Tage lief. Und als sie bei Christie’s realisiert haben, dass ihre Herangehensweise nicht gut ankommt, haben sie ungefähr nach der Hälfte der Bietzeit erklärt, dass sie für das Aufgeld ebenfalls Kryptowährung akzeptieren. Wenn das Auktionshaus am Ende neun Millionen Dollar verdient, ist es egal, ob der Kurs mal leicht steigt oder sinkt. Diese Korrektur der Versteigerungsbedingungen hat erst die Dynamik in den Bietprozess hineingegeben. Sonst hätte Christie’s niemals diesen Preis realisiert.

Frau Bowinkel, Herr Banz, Herr Eisenbeis: Wie glücklich sind Sie, wenn Ihre Arbeit mit Kryptowährung bezahlt wird? Kann man die leicht eintauschen oder sich etwas dafür kaufen?

Eisenbeis Man kann das einfach hin- und hertauschen. In einem Auktionshaus hat das auch nichts mit Schwarzgeld zu tun. Denn wir unterliegen bei der Akzeptanz von Kryptowährungen mindestens den gleichen Voraussetzungen wie bei Bargeld. Die Legitimationsprüfung „Know your customer“ muss durchgeführt, das Geldwäschegesetz muss erfüllt werden. Es ist, im Gegenteil, sogar noch viel schärfer: Bei Bargeld müssen Sie ab 10 000 Euro die ganzen Voraussetzungen prüfen. Wenn Sie Kryptowährung akzeptieren, müssen Sie schon ab 1000 Euro den kompletten Dokumentationsprozess machen.

Bowinkel Wir trennen das tatsächlich: Bei den digitalen Kunstwerken, die wir als NFT verkaufen, bleibt der Erlös momentan in der Wallet.

Sie meinen als Anlage?

Banz Wir wissen das noch nicht so genau. Wenn man etwa neue Kunstwerke einstellen will, muss man dafür Gebühren zahlen, die in Kryptowährung geleistet werden. Dafür ständig Geld hin- und herzutauschen ist, wie Währungen umzutauschen – man verliert einfach konstant einen Teil des Geldes. Deshalb bleibt die Kryptowährung, die wir verdienen, in der Kryptosphäre. Wir betrachten das ein wenig wie Aktien – in einem extrem volatilen Markt –, mit denen man aber wieder künstlerische Aktivitäten finanzieren kann.

Bowinkel Wir möchten das Geld reinvestieren in Kunstwerke, in das Metaversum oder was auch immer in Zukunft auf uns zukommen wird.

Also sind das Drängen der Kryptowährung in den Kunstmarkt und auch die Millionenpreise, die dort zum Teil bezahlt werden, keine Anzeichen einer Spekulationsblase? Sondern es handelt sich tatsächlich um ein ernst zu nehmendes Publikum, das sich als interessante Kundinnen oder Sammler anbietet?

Eisenbeis Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun! Natürlich wird mit NFTs spekuliert, aber man muss klar unterscheiden: Sprechen wir von deutschsprachigen Sammlern, steckt mehr Ernsthaftigkeit dahinter. Die Idee, mit Kunst Geld zu verdienen, steht bei denen in der Regel völlig im Hintergrund. Im angelsächsischen Raum ist das ganz anders. Da ist dieses spekulative Moment viel stärker spürbar. Das kommt natürlich aus der Kryptoszene heraus, die mit Kryptowährung wahnsinnig viel Geld verdient hat. Dass mit NFT-Kunst gezockt wird, sehen wir auch. Das ist ein Beleg dafür, dass es sich nicht um klassische Kunstsammler handelt. Die kommen aus ganz anderen Ecken und sind es gewohnt, mit allen möglichen Dingen zu zocken.

Reichert Wir blicken hier auf einen extrem gespalten Markt mit einer unfassbaren Vermögenskonzentration in wenigen Händen und mit einem wahnsinnigen Gefälle an Macht, eine radikale Plutokratie. Der Musiker Ville Haimala von Amnesia Scanner hat mich allerdings auf einen entscheidenden Unterschied zur bisherigen Plutokratie aufmerksam gemacht: Hier sind die Transaktionen transparent. Und deshalb können sich Gruppen zusammenschließen und gegen die „Wale“, also gegen diejenigen mit dem größten Eigentum wetten. Ein Beispiel: Kennen Sie das NFT, das Edward Snowden im vergangenen Frühsommer versteigern ließ?

Leider nicht.

Reichert Letztlich kein großer Kunstwert: einfach das Urteil des Supreme Court, dass die NSA-Überwachungsaktionen, die Snowden aufgedeckt hat, unrechtmäßig waren, zusammen mit seinem Konterfei. Der zeitweilige Höchstbietende bei der Auktion rief dazu auf, dass andere auch mitbieten sollen, damit man dieser kulturellen Äußerung einen kollektiven Wert zuschreibt. Und am Ende war dann der Höchstbietende die PleasrDAO – ein Zusammenschluss von Eigentümern. Das bedeutet: Geld wird hier zum Mittel der Setzung kultureller Werte, auch politischer und moralischer Werte.

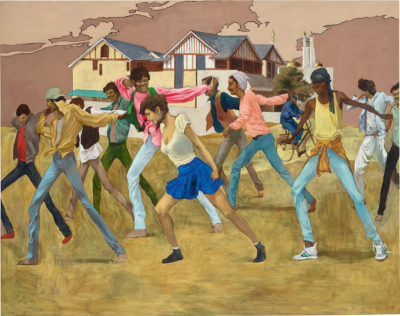

Bowinkel Genau! Denn plötzlich sind es nicht mehr die Galerien oder die Museen, die das Siegel der Kunst vergeben. Es sind das Geld und der Verkauf. Und deshalb kann man auch nicht mehr umhin zu sagen: Beeple ist ein Künstler. Ich spitze das bewusst zu! Die Kunstwelt ist nun gezwungen, sich mit Beeple auseinanderzusetzen. Man muss wissen, was er macht. Man muss sich seine Werke noch mal genauer angucken. Damit gleichzusetzen ist auch die Akzeptanz im Social-Media-Bereich: Sobald ein Influencer eine gewisse Zahl an Followern hat, ist das auch ein neues „basisdemoraktisches“ Siegel.

Wir reden über den Wert, der sich durch Geld generiert. Wir reden über Follower in den sozialen Medien. Aber was ist mit der Legitimierung durch die klassischen Institutionen? Genügt es, wenn digitale Kunst nur im virtuellen Raum zu sehen ist? Oder ist ein Ort wie beispielsweise die Galerie König in Berlin, die als physischer Ausstellungsraum präsent ist, nicht vielmehr wichtig, um der digitalen Kunst die Legitimation zu geben, die der Markt alleine nicht bieten kann?

Bowinkel Es ist auf jeden Fall spannend, in welche Richtung sich das entwickelt. Die Museen der Zukunft entstehen jetzt schon im Metaversum durch die großen Sammler und Kuratoren. Dort kann dann die nativ digitale Kunst rezipiert werden. Diese Orte könnten aber noch in der Öffentlichkeit wirksamer werden. Dass die Sammlerinnen und Sammler Museen aufbauen, ihre Kunstwerke dort zeigen, die dann auch am Computer oder mit der VR-Brille besucht werden. Das ist die große Frage: Wie wird das die klassische Kunstwelt erreichen, die doch sehr am Haptischen hängt?